おしらせ

日本館レガシープロジェクトを実施しました

日本館のテーマ「いのちと、いのちの、あいだに」。

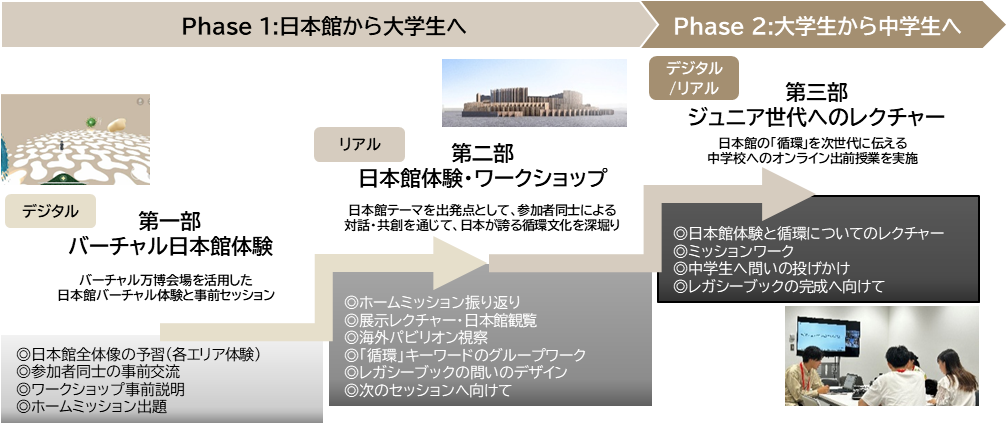

「日本館レガシープロジェクト」は若年層を対象に日本館のテーマ・理念の理解を通して、循環型社会の実現に向けたアクションを起こすきっかけの提供を目的とした三部構成のワークショップ(第一部「バーチャル日本館体験」、第二部「日本館体験・ワークショップ」、第三部「ジュニア世代へのレクチャー」)。

ファシリテーターに日本館の基本構想ワークショップ参画有識者である京都大学総合博物館の塩瀬 隆之 准教授をお迎えし、大学生が日本館のレガシー継承に取り組む活動です。

Phase 1:日本館から大学生へ

第一部 バーチャル日本館体験

8月6、7日に日本館レガシープロジェクトに参加する約50名の大学生がバーチャル万博に集結し、本プロジェクトに取り組むための予習としてバーチャル日本館を体験。

バーチャル日本館はデジタル空間ならではの体験をできるよう、アバターが藻やごみそのものになりきってゲーム形式でクリアしていくうちに、日本館で表現されている様々な循環が体験できるようにプログラムされています。

日本館同様、3つのエリアに分かれたバーチャル空間を巡り、循環の「当事者」となって日本館のテーマを楽しく学びました。

また、第二部のワークショップに向けて、日本館のキーワードである「発酵」「循環」「ごみ」「やわらかくつくる」をより具体的に理解するため、塩瀬准教授から大学生たちに向けてホームミッションが提示されました。

第二部 日本館体験・ワークショップ

8月27、28日には大学生たちが万博会場に実際に足を運び、日本館のテーマについてディスカッションを繰り広げました。

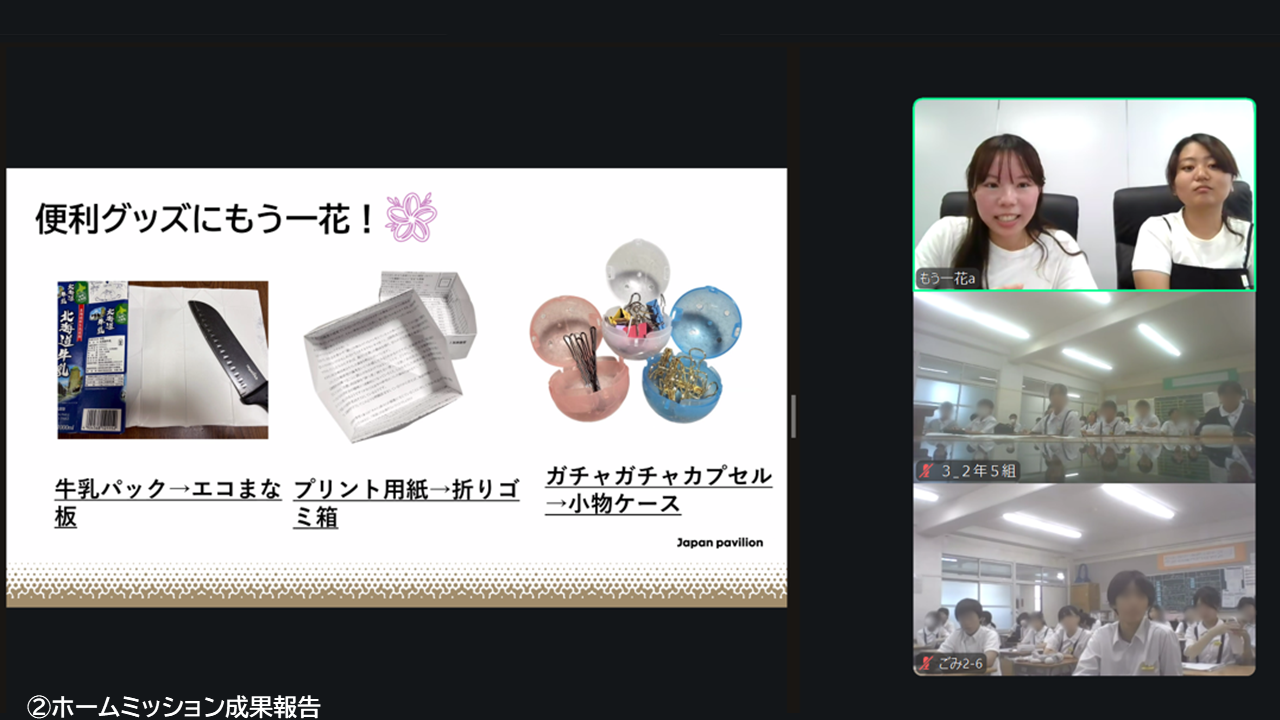

日本館の4つのキーワードに応じたチームに分かれ、まずはそれぞれが取り組んできたホームミッションの結果を報告。

「いのちのつながり」が生活の中にたくさんあることを再発見しました。

その後日本館を見学し、日本館での展示体験や気づきをチーム内で共有。

塩瀬准教授のアドバイスのもと、子どもたちが循環型社会について考えるきっかけとなる“問い”をつくるべく、議論を重ねました。

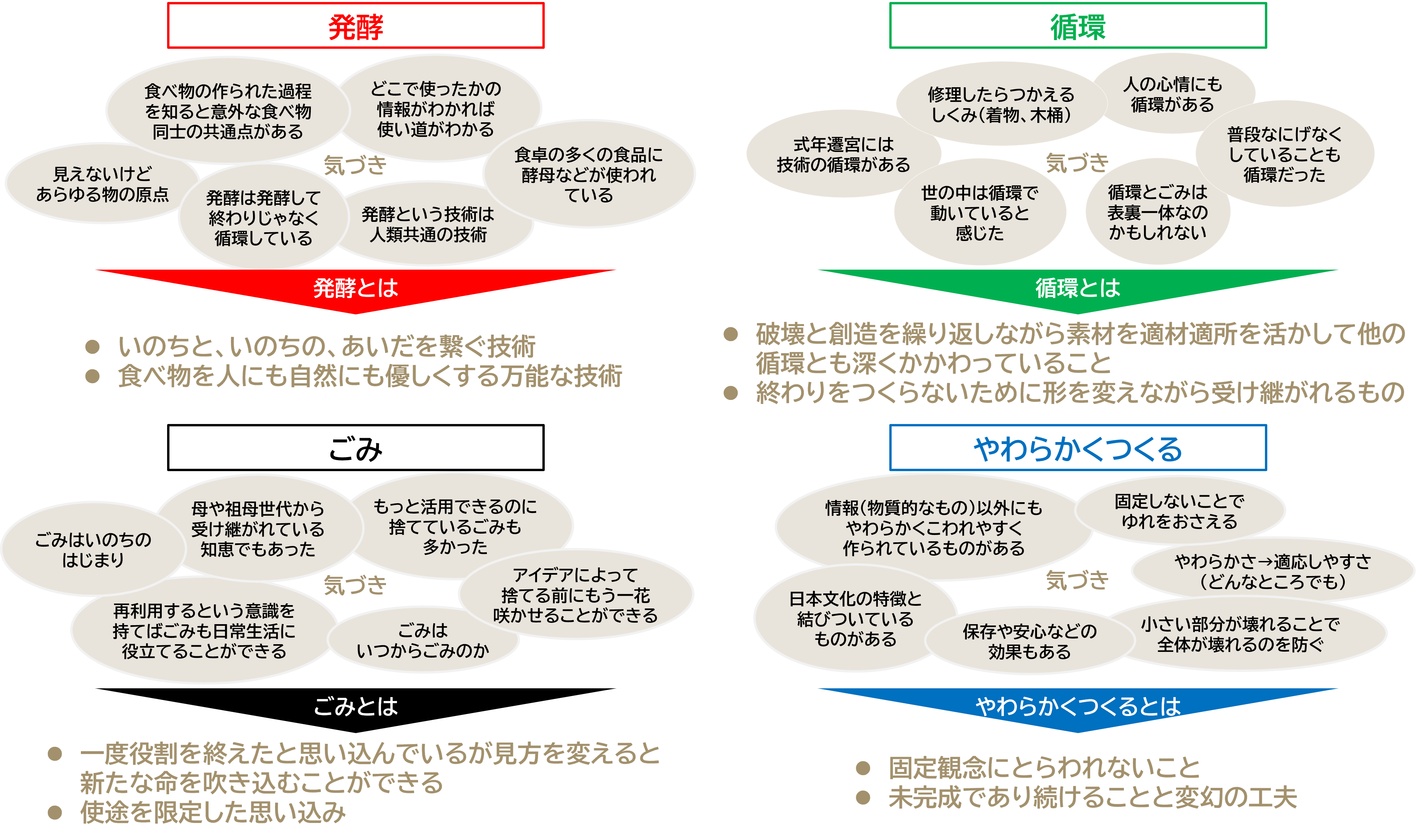

それぞれのキーワードについて自分の言葉で説明するワークでは、「発酵とは、食べ物を人にも自然にも優しくする万能な技術」「循環とは、終わりをつくらないために形を変えながら受け継がれるもの」「ごみとは、使途を限定した思い込み」「やわらかくつくるとは、固定観念にとらわれないこと」などといった意見があがりました。

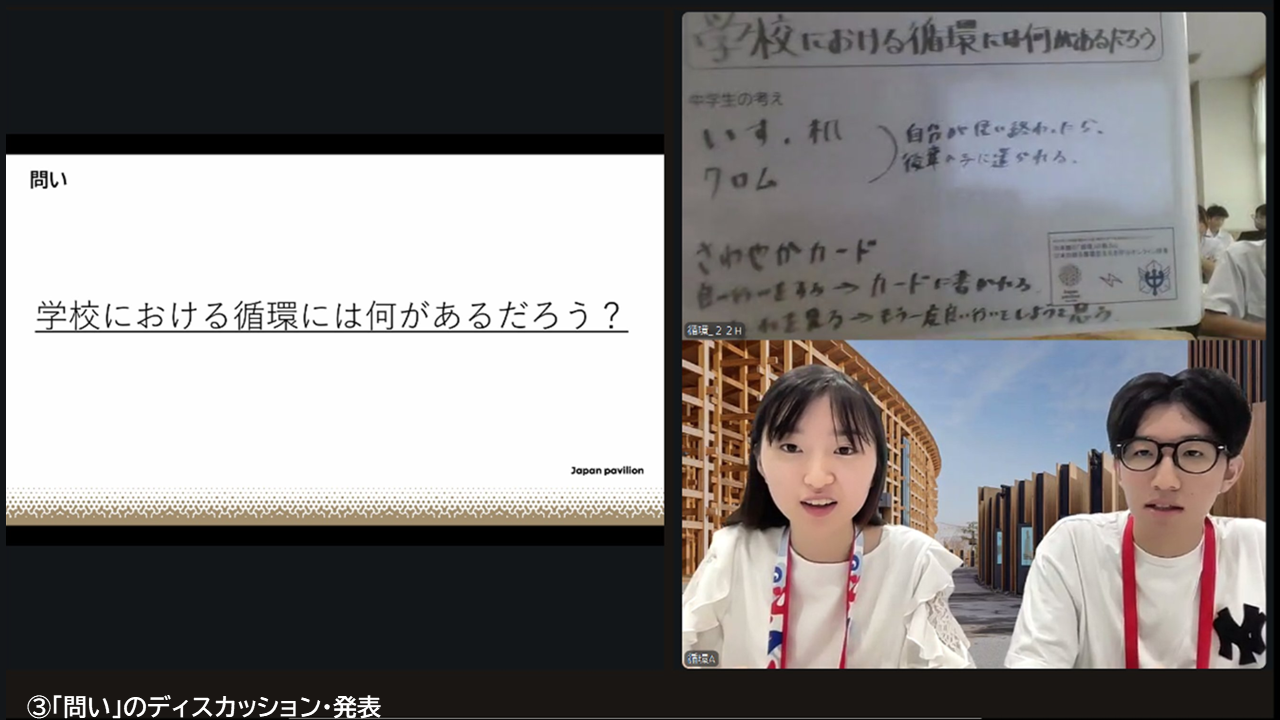

その後、問いをつくるワークではこれまでの活動を通して日本館を体験して得た気づきを共有し、自分たちより下の世代にも捉えやすい身近な問いを考えたり、問いをイメージしやすいビジュアルアイデアを出し合ったりといった議論が展開され、「発酵がなくなった食卓はどんなものになるか?」「学校における循環には何があるだろう?」「ごみはどこからが「ごみ」なのでしょうか?」「やわらかいものづくりの工夫は、どんな人が思いついたんだろう?」等の問いが提起されました。

Phase 2:大学生から中学生へ

第三部 ジュニア世代へのレクチャー

10月3、7、8、16日に、大学生たちが第一部「バーチャル日本館体験」、第二部「日本館体験・ワークショップ」で得た体験・考えをまとめ、さらに次世代を担う中学生へ伝える「ジュニア世代へのレクチャー」として、計400名超の生徒に向けたオンライン授業を実施しました。

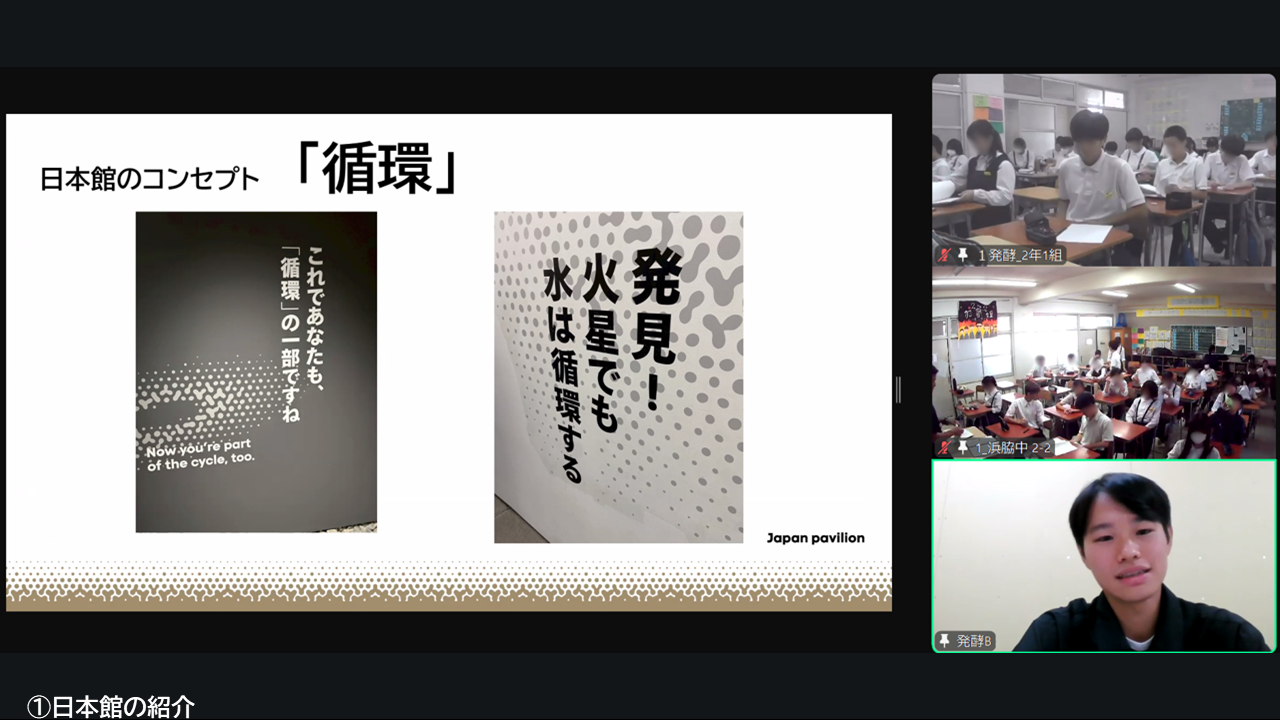

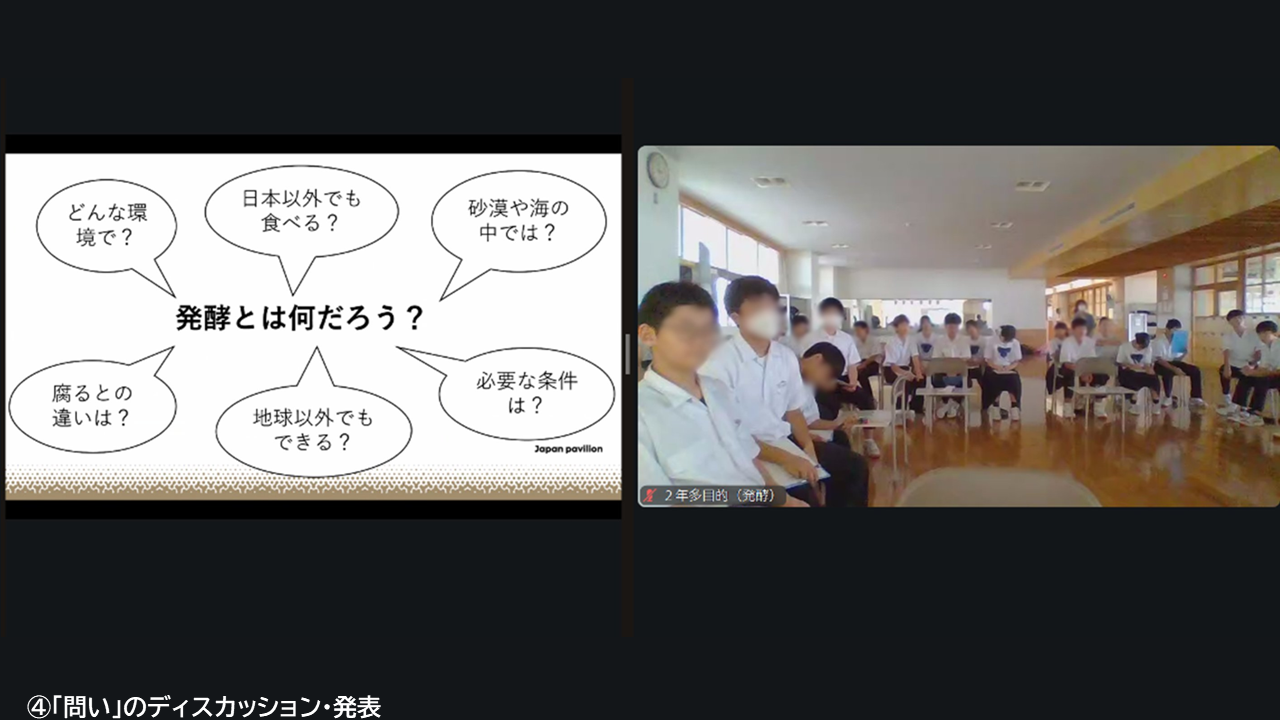

授業では講師の大学生から日本館をわかりやすく紹介するとともに、中学生が日本館のキーワードである「循環」「発酵」「ごみ」「やわらかくつくる」を自分ごととしてとらえやすくなるように、これまでの活動で取り組んだホームミッションの成果を報告。生活の中にたくさんの「いのちのつながり」があることを説明しました。その後、大学生たちがブラッシュアップを重ねてつくった “問い”を、中学生に投げかけました。

生徒たちからの“問い”に対する感性豊かな回答に驚きつつ、それに応える大学生チームのトークもより一層、熱のこもったものに。

最後には、生徒たちより少しだけ先を進む大学生から、循環に気づくことの大切さ、日本が受け継いできた考え方をこれからの日常に少しでも活かしてほしいというメッセージで締めくくられました。

日本館基本計画では、日本館にかかわる体験で得た気づきを自分自身の言葉で言語化する機会を設けること、子どもや若者をはじめとする「万博チルドレン」が、いのち輝く未来社会のデザインをリードしていくきっかけとなることを定めており、これらを全三部の活動によって実現できたプロジェクトとなりました。

レガシープロジェクトでの取組や成果は、それぞれの活動ごとに参加者へ実施したインタビューやアンケートの結果も踏まえ、今後作成するレガシーブックおよびレガシープロジェクトレポートを通じて、広く次世代へ発信していく予定です。