Feature

循環から見つめる、日本的な美意識について

Index

2025年4月よりはじまる大阪・関西万博。日本館は「循環」というキーワードを中心に、それを体現する建築と展示によって構成されています。

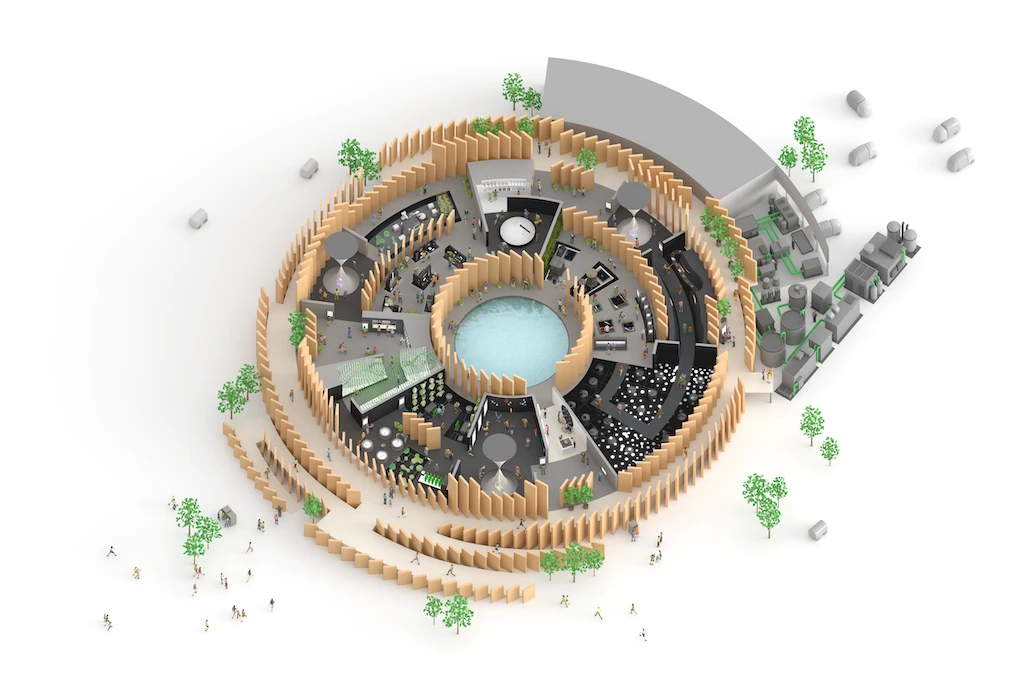

はじまりもおわりもない円環状の構造に、3つの入り口。再利用を前提とした木材による印象的な外観。そして展示は、生ごみの処理設備や藻類、そして火星の石まで、多岐にわたります。これらはばらばらなようで全てひとつにつながっている。日本館総合プロデューサー/総合デザイナーの佐藤オオキさんはそう語ります。

月刊日本館はこれまで、「循環」について多様な切り口で取り上げてきました。この記事では、「日本の美意識」という観点から「循環」について探っていきます。日本館の建築から展示内容に至るまで、全体に通底する「日本の美意識」を中心に、そこに込められた工夫や発想について、佐藤オオキさんに語っていただきます。

建築デザイン、建築設計及び展示内装設計(基本設計、実施設計):日建設計

展示デザイン(基本設計、実施設計)施工:日本館展示等コンソーシアム協同企業体(丹青社/乃村工藝社)

テーマと展示が、つながり合って循環する

日本館のテーマ、「いのちと、いのちの、あいだに」は、「循環」というキーワードを元に生まれました。思想、科学、歴史、環境課題への取り組みなど、多様な要素を包み込むこのテーマはどのように決定されたのでしょうか。そして、日本館の展示内容はどのように形作られていったのでしょうか。まずは前提となる「循環」について伺っていきます。

「循環」というキーワードはどのように決まりましたか?

佐藤

海外で開催される万博における日本館の役割と、今回のように日本で開催される万博における日本館の役割は大きく異なります。

前者は「今の日本」を凝縮し、パビリオンに訪れることで訪日したかのような感覚を得られることが求められます。

一方で後者の場合、「今の日本」は日本国内におけるさまざまな体験を通して知ることができます。だからこそ、大阪・関西万博における日本館の役割は、具体的な“もの”や“こと”の展示だけではなく、思想や考え方に踏み込むことが必要だと考えました。

その中心にあるものは何か。調査・検討を進めていくうちに、日本文化には、自然との関わりにこそ大きな特徴や魅力があるということが改めてわかりました。自然環境を背景に生まれる「循環」 。それは日本的な思想や歴史だけではなく、新たな社会を形作るテクノロジーともひもづきながら、未来を生きるためのヒントになりうるのではないかと。

そうした考えが、「いのちと、いのちの、あいだに」という日本館のテーマにつながっているのですね。

佐藤

「循環」という言葉の解釈は幅広く、なかなか自分ごと化しにくいキーワードでもあります。そこで、できるだけちいさく、身近な要素に目を向けることが大切だと考えました。「いのち」そのものだけでなく、それらのあいだに潜むちいさな関係性を丁寧に伝えていくという考えが背景にあるからこそ、目に見えないちいさないのちを可視化したり、いのちがはかなく移ろいゆく美しさを感じてもらえる展示表現が多くなりました。

循環を表現するにあたり、展示はどのように検討を進めたのですか?

佐藤

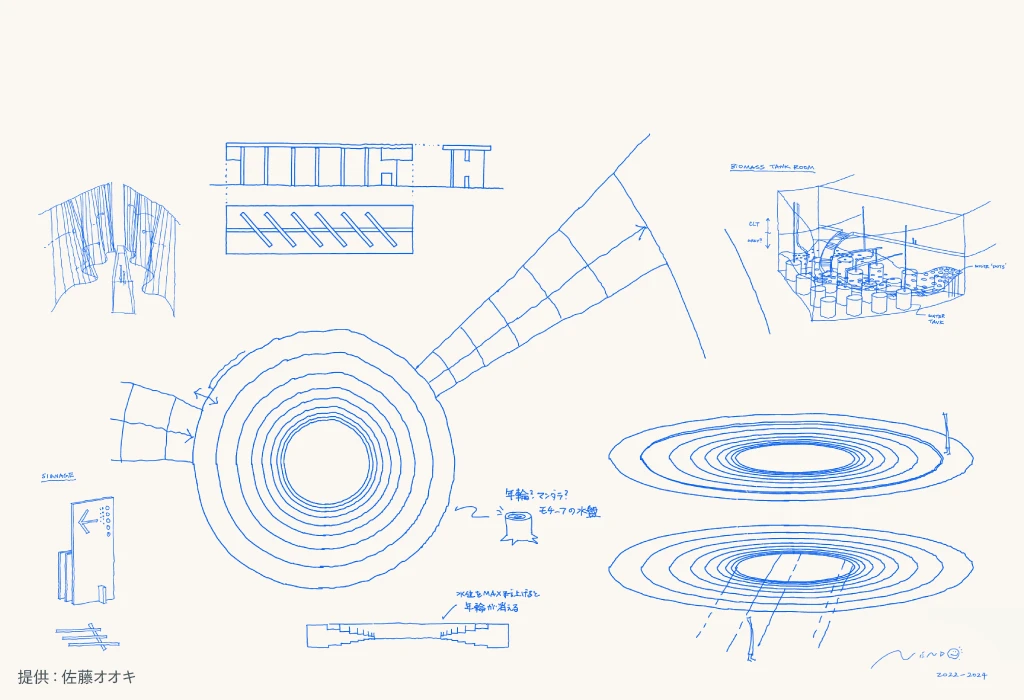

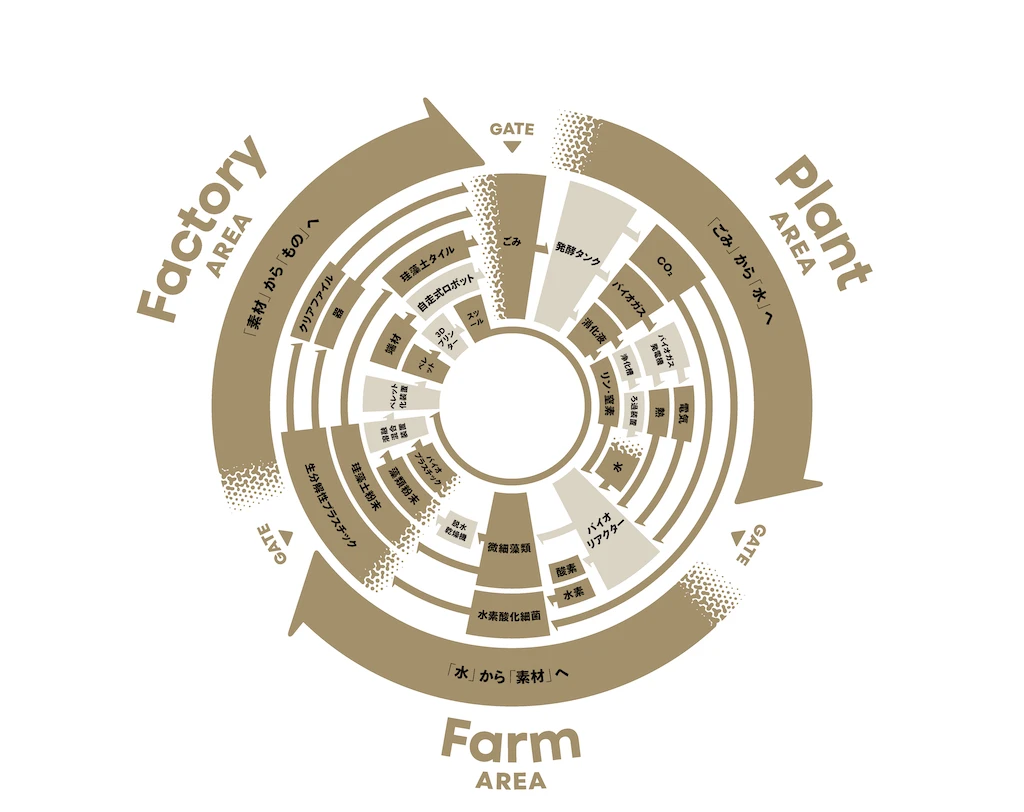

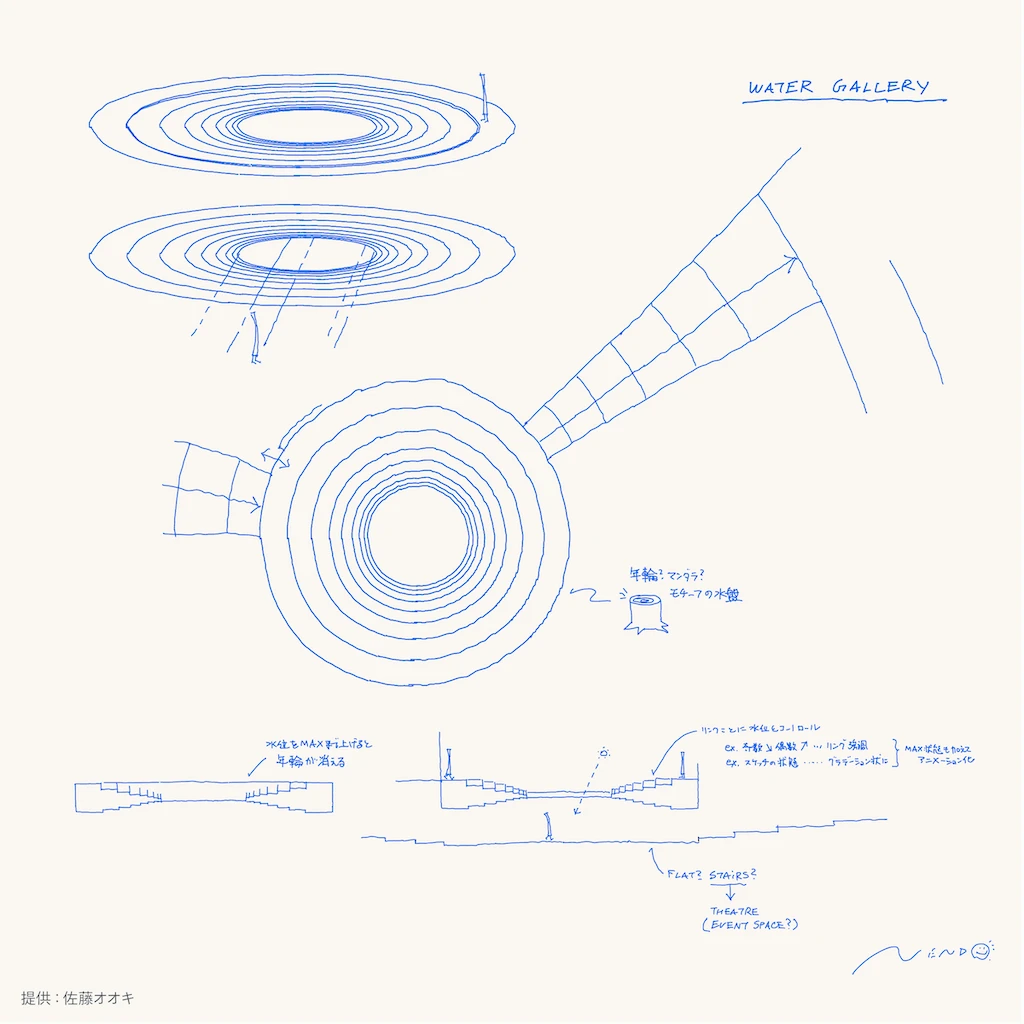

プロジェクトを開始した2021年、まずは日本館の中を次々とリレーしながら循環していく要素を整理するところからはじめました。ごみや水、各種エネルギー、藻類、素材、プロダクトなど。それぞれの要素が、どこかで生まれ、役目を果たし、いずれ消えていく。人が生きる環境には、そんな循環の断片や、ちいさな循環が数多くあります。こうした要素をまとめて、チームで曼荼羅(まんだら)と呼んでいる概念図を作っていく中で、ひとつひとつのちいさな循環が複雑に絡み合い、全体の大きな循環が生まれるということが見えてきたんです。これを出発点に、コンテンツを考え、次に展示空間、それから建築、という順番で計画しました。この特殊なプロセスこそが、循環を体現する日本館を実現する上で、最も重要な要素だったと感じています。

循環の中にある要素同士のつながりが日本館で体感できるということですね。

佐藤

展示がばらばらの事象にならず、目に見えなくてもつながっているように感じられるような体験を目指して、丁寧に設計していきました。

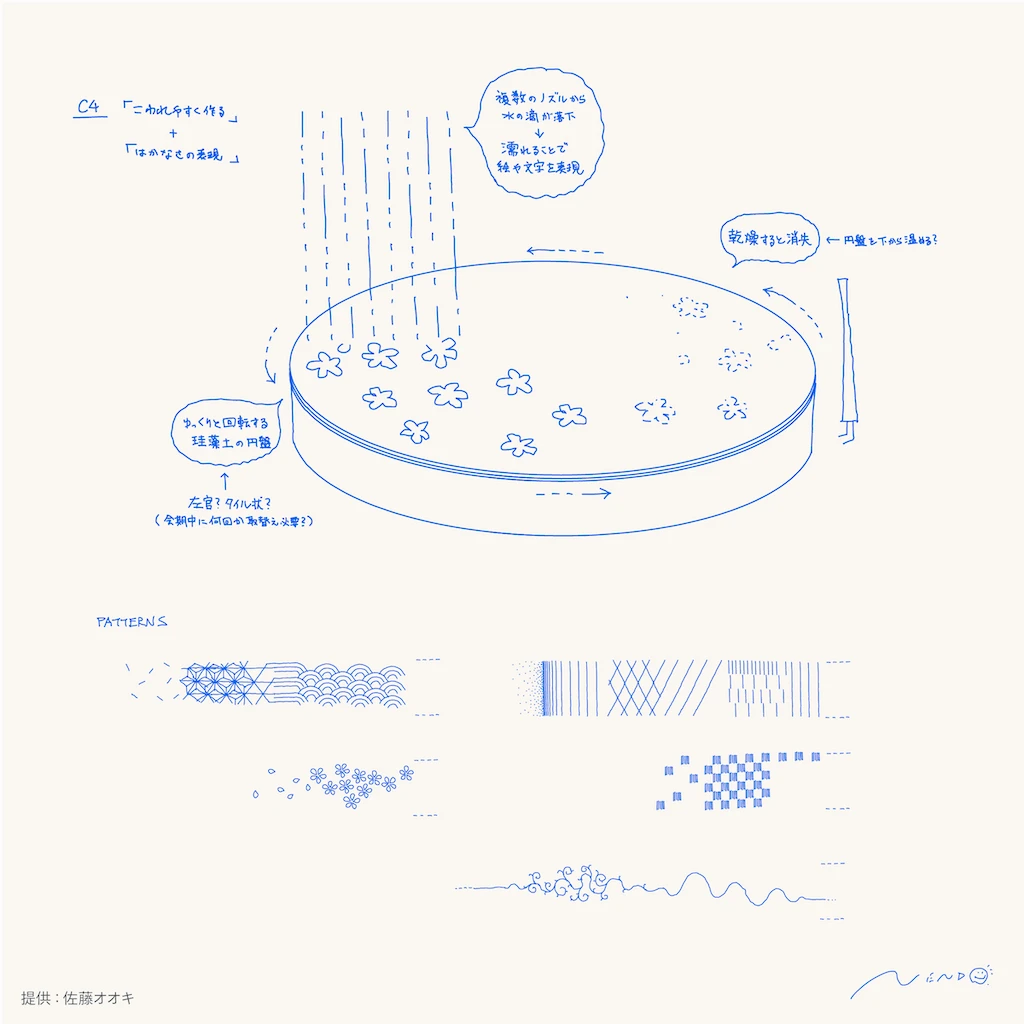

藻類が家具や食べ物、あるいは珪藻土という形でアート作品の一部になっていたり、共通のデザイン・モチーフが随所で使用されていたり。ちいさな「つながり」がちりばめられて、それらを取り巻く「大きな循環」を感じてもらう。そんな構成になっています。

「ごみを食べる日本館」や「生きたパビリオン」という言葉も登場していますが、どんな思いが込められているのでしょうか?

佐藤

日常生活において役目を終えた「ごみ」は、汚く、くさいものだというネガティブなイメージが一般的にあると思いますが、はたしてそれだけでしょうか。新しい視点をプラスすることで、個々のいのちの輝きが増し、より大きな循環へとつなげられるかもしれません。ごみが循環し、魅力的に生まれ変わっていく様子を体験することで、従来の意識に変化を促す。そのために、あえて日本館を生ごみ処理施設にしました。

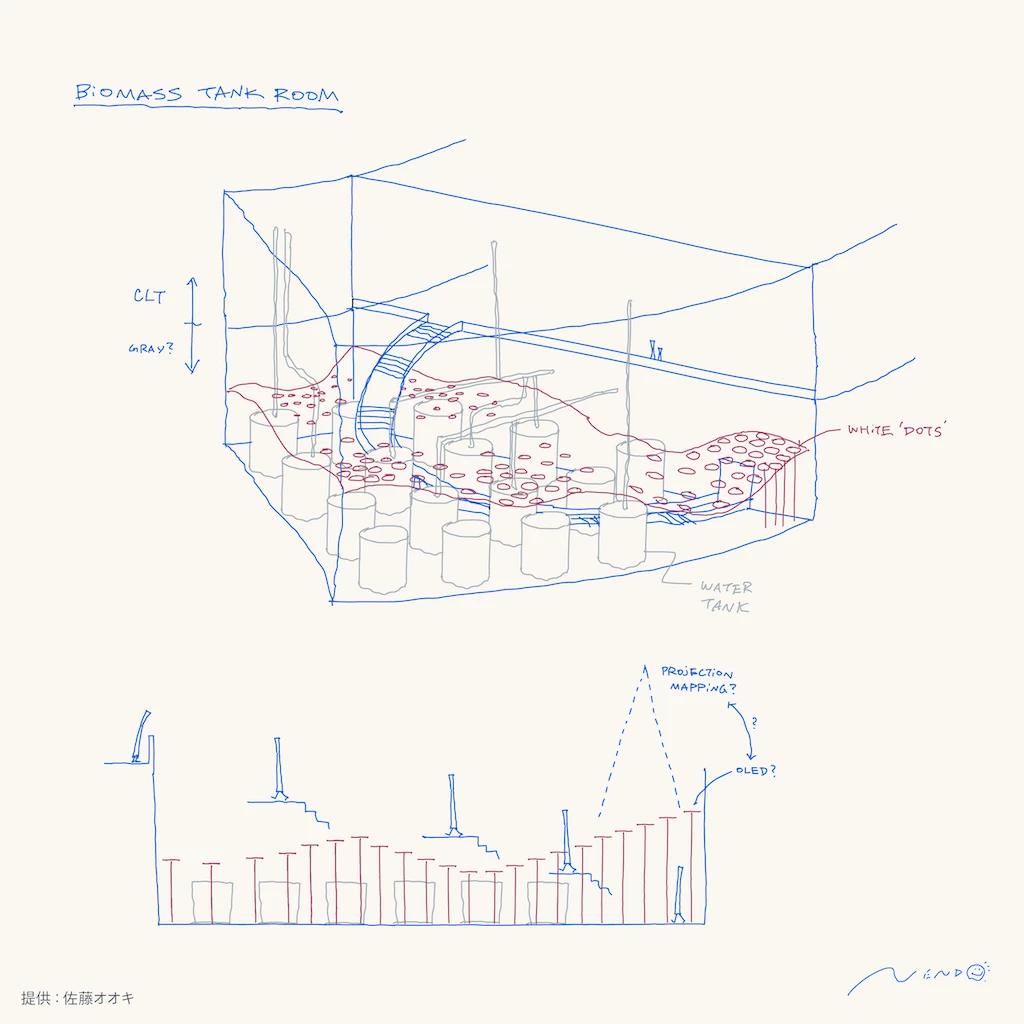

日本館は、バイオガスプラントと呼ばれる、生ごみを分解して電気や水を生み出す設備と一体化しており、実際に万博会場で出る1日約1トンの生ごみをEVトラックで集めて処理する計画です。本来はものにとって「終(つい)の場」である生ごみ処理施設に、再生のための設備、先端技術とクリエイティブ、各種コンテンツを融合させることで、ショーケースの中に飾られた展示物ではなく、実際に稼働している状態をリアルに体験してもらいたい。本当の意味で「生きている」日本館を実現したいとの思いで検討を進めてきました。

日本的な美意識って、どういうもの?

日本館をひと目見ると、円を描くように整然と立ち並ぶ「木の板」に目を奪われます。木の板は、隙間を作ることでパビリオンの外と中を明確に分けず、「あいだ」という日本館のテーマにある言葉を来場者に意識させます。その背景にある「日本的な美意識」に話題は移っていきます。

日本館に込められている「日本的な美意識」について教えてください。また、それをどのように展示に取り入れているのでしょうか。

佐藤

先ほどお話ししたように、循環とは自然との関わり合いを背景にしています。「自然と対峙」する西洋的な考え方に対して、「自然と共生」する姿勢に、日本的な美意識が存在すると考えています。大きな循環の一部に自分が存在しているという実感。それこそが「日本の美意識」の中心にあるのではないでしょうか。そうした姿勢は、特に「ちいさなもの」、「はかないもの」の捉え方に表れていると思います。

「ちいさなもの」「はかないもの」とは、どういった物事を指すのでしょうか?

佐藤

日本人は、変わりゆく季節や自然に対して美を見出してきました。時間とともに変化する刹那的な美しさやはかなさに魅力を感じてきたと言えるでしょう。例えば散りゆく桜、瞬間的に夜空を彩る花火、しみじみとした灯火が消えゆく線香花火。その時、その瞬間を大切に愛でる文化、「はかないもの」だからこそいとおしく美しいと思える美意識こそが、日本らしさを表すものだと考えています。

あるいは、「目に見えないけれど、確かにそこにいる存在」に思いをはせるのも、また日本的と言えるかもしれません。日本館では、目には見えないほどちいさい存在でありながら、実は今も昔も人々の生活を支えている微生物にもフォーカスしています。生ごみを分解して燃料を作る細菌、味噌や醤油に欠かせない麹菌、未来の資源として期待されている微細藻類など。そうした「ちいさなもの」たちの営みを表現した展示を通して、普段は気にも留めない、けれど実は大切な存在に、目を向けてもらいたいと思っています。

「日本の美意識」の中心にあるとされる循環の感覚を、日本館の空間体験を通して表現する上で、どんなことを工夫しましたか?

佐藤

「はじまりがない、おわりもない」という円環上の構造は、まさに自然の循環を体現しています。また、各エントランスに入ると砂時計をモチーフにした展示空間があり、全て同一のデザイン構成であることで、何度もループし、別の形に生まれ変わっていくかのような体験を生みます。これは「循環」を感じる重要な装置になっているとも言えるでしょう。さらに、どのエントランスから入るかによって、展示を体験する順番が変わり、わずかに違った視点やストーリーを味わえることも大きな特徴となっています。来場者一人ひとりの体験の違いから生まれるその後のコミュニケーションなどにも期待しています。

情報を理解するのではなく、感じてもらう空間を

緻密に設計された展示体験を、実際に日本館に来場した方々はどのように受け取っていくのでしょうか。万博ホスト国のパビリオンとして、これまでにない建築と展示の融合に向けた挑戦や、予想外に立ち現れた美しい空間、そして日本館の楽しみ方について、最後にお聞きします。

佐藤さんにとって、日本館の建築は、これまでに経験したことのないスケールだったと思います。その建築設計に、「内側を作り込みつつ、並行して外枠を決めていく」という難度の高い手法を導入した理由を教えてください。

佐藤

常に「展示体験」を中心に考えたい、という思いがありました。「来場者が何をどう感じるか」を起点に、展示物や言葉、音響、内装や建築空間などがお互いに溶け合うようにしながら膨らんでいくイメージです。

このように、ハードとソフト、あるいはアナログとデジタルを高いレベルで融合させようと考えた結果、あらゆる要素を同時に検討していくプロセスが必要でした。

最終的には、来場者に「情報を理解」してもらう空間ではなく、「情報を感じて」もらう空間を目指しました。

情報を感じるための工夫について教えてください。

佐藤

大きな声を出して注目させるのではなく、日本館はあえてちいさな声で「ささやく」ような表現を丁寧に積み重ねています。みなさんに耳を傾けてもらえたらうれしく思います。

一見すると万博のパビリオンとしての派手さには欠けるかもしれませんが、まるでかめばかむほど味が出るスルメのように、じっくりと見れば見るほど新しい気づきやヒントに出会えるような、多層性や奥行き感があるパビリオンになることを目指しています。

日本館全体のビジュアルシステムに込められたこだわりを教えてください。

佐藤

ビジュアルシステムもまた、「堂々とした」「象徴的」なものではなく、常にはかなく変容し続ける、有機的で、まるで生命体のようなシステムを日本デザインセンターの色部義昭さんにデザインしていただきました。

こうしたグラフィック表現が姿形を変えながら日本館のあちこちに、有機的に広がるように点在することで、日本館のテーマをより鮮明に際立たせてくれていると思います。

日本館のプロジェクトを通して気づいた、「美しさ」の話があれば教えてください。

佐藤

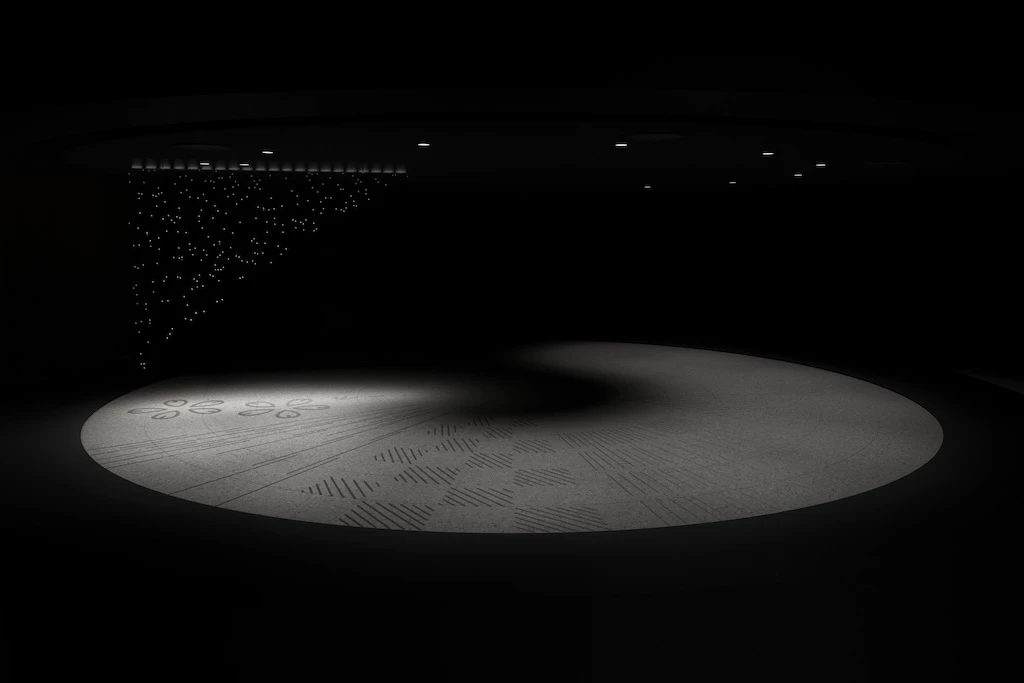

日本館の中央にある水盤は、自分が予想していなかった表情をもって立ち現れたことに大きな驚きがありました。

この空間は、中心がもつ求心力や意味性を考えた結果、具体的な“もの”を展示するのではなく「空虚」としています。

中心にあえて意味を持たせないことで、円環状の循環が主体となるように計画したわけですが、実際に出来上がってみると、「何もないのに、日本館の全てがある」ような、静かでありながらもさまざまな感情が湧き上がる、不思議な美しさが生まれたと感じています。

最後に、日本館の楽しみ方のヒントを教えてください。

佐藤

日本館の中には、さまざまなちいさな仕掛けが多層的にデザインされています。さっき出会った存在がまた別の空間でわずかに姿形を変えて登場したり、同じモチーフが繰り返されていたり、BGMなどにも「つながり」や「循環」が感じられる要素が潜んでいたりします。日本館のテーマは一見すると壮大ですが、そうしたささいな要素に目を向け、ちいさなつぶやきに耳を傾けてもらうことで新たな気づきや発見があると思います。

1977年生まれ。2002年、デザインオフィスnendoを設立。国内外のデザイン賞を受賞し、主な作品は世界中の美術館に収蔵されている。クライアントは国内外多岐にわたる。現在は、フランス高速鉄道TGV新型車両のデザインを担当。

HP:https://www.nendo.jp/

プロフィール写真:Allan Abani