Feature

めぐりめぐる言葉の意味を辿って。「循環」からひもとく日本の美意識

Index

生態系、微生物のはたらき、リサイクル……、月刊日本館では、私たちの生活の周辺にある様々な循環のカタチをご紹介してきました。

しかし、大きな疑問が一つ残されていることに気付きました。この「循環」という言葉は、いつ、どのようにして生まれ、現在のような意味を持つようになったのでしょうか…… ?

最終号となる本記事では、辞書編集者の神永曉(かみなが・さとる)さんに、日本らしい価値観を表す3つの言葉の由来と変遷をお聞きしました。変わりゆく自然や気候を表現する「四季」、人の世のはかなさやうつろいゆく様子をあらわす「無常」、そして変化するモノやコトもいつかは繰り返すという意味を持つ「循環」。

ぐるぐるめぐり、繰り返す。なぜこの概念が、私たちの価値観に根付くことになったのか。言葉を巡るタイムトラベルに出発です。

四季-言葉によって自然の美しさを捉える

四季は日本の文化や価値観と密接に結びついています。「四季」という言葉はどのように日本に根付いてきたのでしょうか?

神永さん

四季は文字通り春夏秋冬という四つの季節を表す言葉です。1年を季節で区分して捉える考え方は中国などの東アジア地域でも見られますが、この四季をどう感じ、どのように表現してきたかという点から日本独自の美意識を知ることができます。

四季への感性は文学作品を通じて洗練されてきました。平安時代に清少納言によって書かれた『枕草子』の冒頭、「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる」はその代表的なものでしょう。日本では古くから季節の移ろいを細やかに感じ取り、言葉にしてきたのです。

言葉によって季節への感性が育まれてきたということですね。

神永さん

そうですね。日本語は季節を表す言葉にも、実に多様な表現があります。桜の花を例に取ると、散った花びらが川面に流れる様は「花筏」、花が散って葉だけが残った様子は「葉桜」。ほかにも「初桜」(咲き始め)、「花明かり」(夜に明るく見える花)、「花がすみ」(霞のように見える花)、「名残の花」(最後に残った花)など、時間の経過による変化を繊細に捉えた、表情豊かな表現がいくつも生み出されています。これらの言葉は、単に現象を描写するだけのものではなく、四季の移ろいを捉える日本人の視点や感性が投影されたものなのです。

また、それぞれの時期の自然現象や気候の特徴を表す「二十四節気」や、季節の行事を表す「五節句(1月7日の人日、3月3日の上巳、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽)」といった考え方も季節感を豊かにしてきました。移ろいゆく季節を言葉で捉える感性は、日本の美意識の中心にあるものと言えるでしょう。

無常-はかないからこそ美しい

「無常」は日本的な美意識を表す言葉として知られています。これは、もともとどのような意味を持つ言葉なのでしょうか?

神永さん

無常とはこの世のすべてが移り変わり、同じ状態にとどまらないという意味の言葉です。日本での無常の使用例は非常に古く、奈良時代の『万葉集』にすでに登場しています。巻十六の「世間の無常を詠める歌二首」では人の命のはかなさや、いつ死ぬかわからない不確かさを表現するために用いられていました。

日本文学史の中で、無常という言葉はどのような変遷を辿ってきたのでしょうか?

神永さん

平安時代末期から鎌倉時代にかけては、貴族の世から武士の世へと移ろいゆき、治安の乱れも激しく、人々の不安が高まった時代。末法思想と呼ばれる現世を憂う考えが広まるなかで、文学における重要なテーマになった言葉が「無常」でした。鴨長明や兼好法師ら中世の僧侶によって書かれた隠者文学が、無常の解釈をさらに洗練させていきます。世の無常を観察し随筆を綴る過程で、彼らは世の無常を「はかないからこそ美しい」という美意識、つまり「無常観」へと昇華させたのです。『方丈記』冒頭の一節「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。」は、実によくその時代の空気を表していると思いませんか ?

はかなさに「哀しみ」ではなく「美しさ」が見出されたのですね。

神永さん

無常観は「わびさび」に代表される日本的な美意識や日本文化そのものにも影響を与えました。わびは質素で簡素な中に見出される美を指し、さびは古びた風情や冷え枯れた趣を美とする感覚のこと。これらの言葉の背景には、無常観に基づく「華やかさや完璧さよりも、不完全で移ろいゆくものの中に真実の美がある」という思想です。

茶道や禅の影響も受けながら、わびさびの美意識はさらに発展していきます。茶室の簡素な空間、枯山水の庭園、焼き物の歪みや欠けを愛でる感覚など、日本文化の様々な側面に表れていますよね。

また、日本語には「諦念(ていねん)」という言葉がありますが、これは「諦める=(見込みがないと断念する)」ではなく、「あきらめの境地に達すること」という意味を持っています。こうした言葉にも無常観からの影響が感じられますよね。時間とともに消えていくはかなさや、過去への哀しみは今日でも日本文学で繰り返し描かれる非常に重要なテーマとなっています。

循環-あらゆる思想に通底する「めぐりめぐる」価値観

その上でお伺いしたいのが「循環」という言葉です。これはどのような語源を持つ言葉なのでしょうか?

神永さん

血液の流れ、生態系、リサイクルなど、いろんな分野で「循環」という言葉が使われていますが、本来的な意味は「めぐりめぐって元に戻る」こと。「循」は「従う」「付いていく」、「環」は「円形につないだ輪」を意味します。この二つが組み合わさって「玉のようにぐるぐると巡って途切れないこと」や「めぐりめぐってまた元の所へ帰ること」を表す言葉となりました。

循環は、もともと漢語からきています。唐の文学者、白居易の詩文集『白氏文集』に納められている『贈別楊穎士・盧克柔・殷堯藩』に「循環」という言葉が出てきます。これは白居易が旅の途中、楊穎士(ようえいし)・盧克柔(ろこくじゅう)・殷堯藩(いんぎょうはん)との別れに際して贈った詩。別れの悲しみが途切れず押し寄せる様を表しています。

「離憂繞心曲 宛転如循環」

訓読:(離憂(りゆう)心曲(しんきょく)をめぐり、宛転(えんてん)として循環(じゅんかん)のごとし)

訳:別れの悲しみが心の隅々までまとわりついていて、「循環」している(=ぐるぐるめぐって途切れようもない)かのようだ。

日本において「循環」という言葉が記録されている最古の文献は、平安時代に書かれた、菅原道真の漢詩文集『菅家文草』に収められている「五・賦葉落庭柯空(葉落ちて庭のえだむなしきを賦す)」。こちらも、心の動きを表すために用いられています。

「分任循環運、年如転轂衝」

訓読:分任、循環してめぐる、年(とし)は轂衝(こくしょう=車輪の軸/こしき)をまろばすがごとし

訳:分任(=役職)というものは「循環」していく(=めぐりめぐってまたもとのところに帰ってくる)、年が車輪の軸をぐるりと一回転させるようなものだ。

もともとは物理的な動きではなく、心や抽象的なものごとの動きを表す言葉だったんですね。

神永さん

そうですね。時代が下るにつれて、循環は物理的な移動や運動を表すように変化していきました。江戸時代の初期に出版された『日葡辞書』という辞書があるのですが、これは、キリスト教の宣教師の日本語習得のためにポルトガル語で説明した日本語の辞書で、これに循環に関する記載があります。当時の読み方としては「ジュンクワン」というものですね。ポルトガル語で書かれている説明を翻訳すると「天空の回転」や「血液が体の血管を通って自由に動くこと」を意味する、とあります。どのような経緯で物理的な動きを表す語になったのかは定かではないですが、江戸時代にはそのように用いられていたことは間違いないかと思います。

四季と無常という言葉にも「移り変わり」「繰り返す」という側面があったように思います。循環はもともと中国から入ってきた漢語ですが、日本の文化や価値観にも影響を与えた言葉なのでしょうか。

神永さん

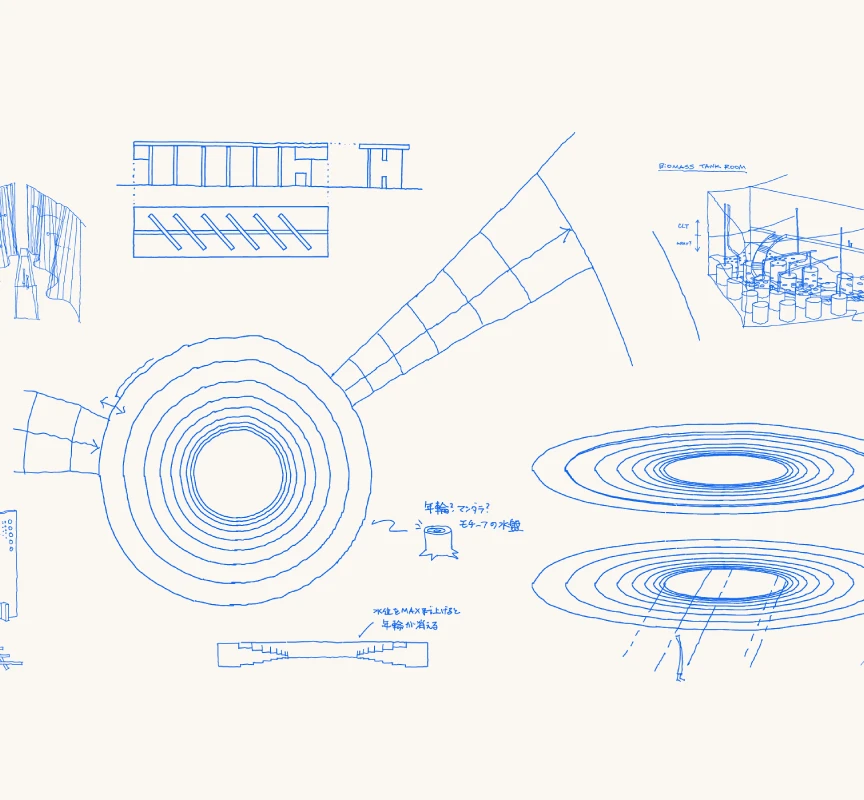

日本文化においても「循環」は重要な要素です。例えば、日本庭園は流れる水や歩く人の視線が循環するように設計され、中でも回遊式庭園は、訪れた人が庭をめぐる間に様々な景色を楽しめるように工夫されています。茶道では亭主と客の間で茶碗が循環することに意味があり、同じ茶碗から茶を飲むことで心の交流が生まれるという考え方があります。

時代とともにその解釈は変化していますが、循環という言葉は日本的な価値観、美意識に通底した言葉として考えることができるでしょう。

ありがとうございました。

神永さん

日本の折々の自然の中での暮らしから生まれた「四季」への豊かなまなざし。はかなきものに美しさを見出す「無常」の美学。こうした土台のもとに、めぐりめぐって、いずれ元の場所に還っていく「循環」の価値観は根付いていたようです。そして現代では、「循環型社会」を目指して、日本だけでなく、世界中で「circular(循環)」が語られています。「循環」という言葉は、ますます新たな意味付けと進化を求められているのかもしれません。

神永曉(かみなが・さとる)

1956年、千葉県生まれ。1980年、小学館の関連会社尚学図書に入社。1993年、小学館に移籍。尚学図書に入社以来、37年間ほぼ辞書編集一筋の人生を送る。担当した辞典は『日本国語大辞典第二版』『現代国語例解辞典』『使い方のわかる類語例解辞典』『現代国語例会辞典』『美しい日本語の辞典』など多数。2017年2月に小学館を定年で退社後も、『日本国語大辞典第三版』に向けての編纂作業に参画している。著書に『悩ましい国語辞典』『さらに悩ましい国語辞典』(単行本は時事通信社、文庫本は角川ソフィア文庫)、『辞書編集者が選ぶ 美しい日本語101』(時事通信社)、『微妙におかしな日本語』『辞書編集、三十七年』(いずれも草思社)などがある。