JUNKAN Museum 循環ミュージアム

クリエイターが描く「循環」

多様な視点、思想、表現から見つめる「循環」は、こんなにおもしろい!

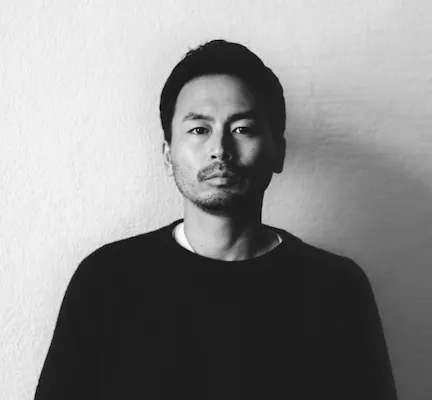

美術家

齋藤帆奈

10/11

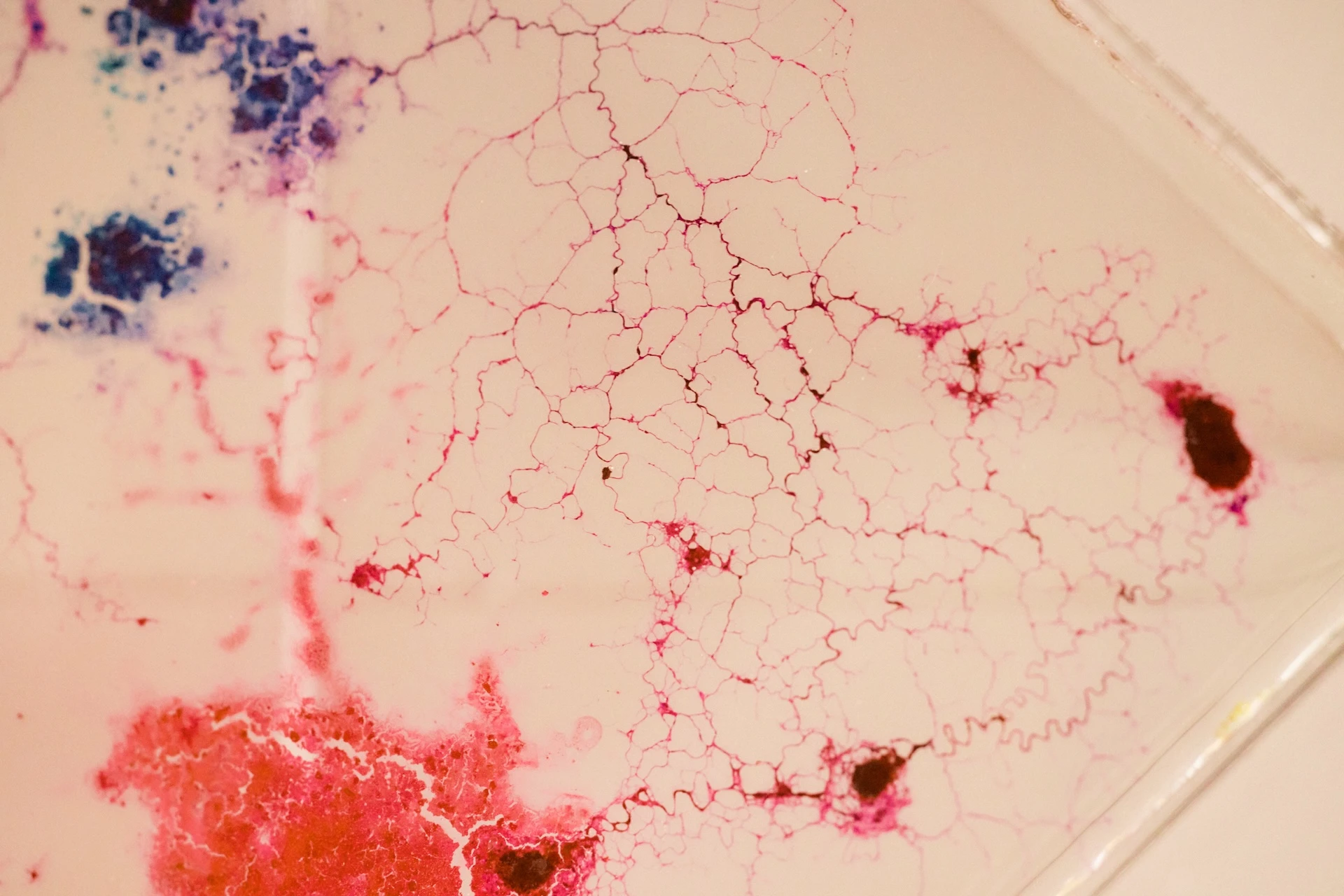

小さな生き物を介して、自然界を覗き見る。粘菌の軌跡を可視化したバイオアート

誤解されやすいのですが、まず「粘菌」は菌類ではありません。アメーバ生物の一種で、木の皮や落ち葉の裏などの湿った環境に生息し、周囲にいるバクテリア等の微生物を餌として増殖します。アメーバ状の形態で運動能力があり、餌を求めて移動する動的な「変形体」、繁殖のために形成され、胞子を飛ばす静的な「子実体」の2種類の形態を肉眼で見ることができます。幼い頃、植物が好きでよく山で遊んでいましたが、その頃は粘菌の存在を知りませんでした。大人になって知識を得てから粘菌を探すと、「こんなにいたんだ」と驚くほど、山や公園など自然環境のあるところなら容易に見つけることができます。バクテリアのように、顕微鏡がないと存在を感じにくい生き物と比べると、粘菌は肉眼で観察することができ、培養も比較的簡単です。実は身近なんですが、影に隠れて存在を知られていない絶妙な存在かもしれません。

私の活動は、そんな粘菌を採取、観察、培養し、粘菌が生み出す軌跡をアートにすることです。粘菌の変形体は餌となる物質を食べて消化されなかった部分を排出し、また別の餌を求めて移動します。餌に色素を混ぜることで、移動した“跡”を布やアクリル板などに定着させています。最近は染料の専門家に協力してもらいながら、染織技法として確立させるための実験もはじめました。アートとしてだけではなく、プロダクトの展開も視野に入れ、テキスタイルとしての使用にも耐え得る表現を模索中です。キノコや酵母などの菌類と比べると、直接人間の役には立つことはほとんどない粘菌ですが、彼らの不思議で面白い形態に惹かれる人は多いと思います。複雑でありながら一定の秩序があって、樹状に分岐したり、フラクタル(※)構造を持ったりすることは、植物や自然現象によく見られる形にも通じています。ニッチな存在だけど、普遍性もある、そういったところに粘菌の魅力が詰まっていると感じます。

粘菌にもたくさんの種類があり、その性質や環境適応能力などはさまざまです。生態学には、増えるスピードが速かったりと競争に強い種、ストレスに強いけれど生殖スピードが遅い種、山火事の後にだけ増えるような撹乱依存種の三種に生物が分けられるという考え方がありますが、粘菌の種ごとにもそのような違いを感じます。着目してみると、種ごとの個性が強い生き物なんです。種によって食べられる餌もバラバラなので、試験的に顔料や金属などを与え、その過程で得られる新たな発見もあります。粘菌に金属を食べさせる実験では、「このエリアで採取した粘菌だけが金属を食べることができた。ということは、実は土壌に金属成分があるのではないか ?」といった考察にもつながります。粘菌を通して世界を見ることで、今まで見えなかったものが見えてくる。そんな実験と観察を重ねて、将来的には科学論文の発表などにもつなげていきたいと思っています。

バイオアート=科学と芸術の融合と捉える方もいますが、科学と芸術はもともと近いところにあると解釈しています。粘菌の作品によって、それらが地続きであることも、表現できたらと考えています。また、西洋的な考え方だと「自然」と「文化」、「人間」と「人間ではないもの」というようにはっきり線引きされますが、それらをもっと相対的なものとして捉えていきたいというのが、作品のテーマのひとつです。粘菌のような、人間とはかけ離れた生き物の働きも、アートとして表現することで身近に感じられる。同時に自然の生き物としての営みも、粘菌の存在を可視化することで、理解したり寄り添ったりできるのではないかと考えています。

現在は東京を拠点にしながら、山梨にもラボと生活の拠点のために古民家を借りています。長年放置されていた古民家を、少しずつ自分で修繕し、手を入れながら住んでいる状況です。家のすぐ裏には山があり、粘菌の採集にも不自由しませんし、何より自然豊かで気持ちの良い環境です。自然が近い場所に暮らしの一部を移した理由のひとつに、「ものづくりのあらゆるプロセスを実感したい」という目的がありました。自然と文化が分断されてきている現代では、あらゆるプロダクトが何でできていて、どのように作られているか。自分が使っているものが一体どこから来たのかが見えづらい。だから、それらが不要になったとき、地球の循環の中にどうやって返すのかということも、不可視化されている感覚があります。作るプロセスと戻すプロセス。一度全部を自分で実践して、腑に落ちる感覚を得たいんです。

作るプロセスと戻すプロセスの可視化の必要性は、今、地球で起きている多くの問題にも通底していると思います。地球から資源を採取し続けて、新しいものを生産し続けるのは、いつか必ず限界がくる。今あるものを修理、再利用して長く使うことの大切さは、古民家の暮らしの中でも日々感じます。そして、古く見えるものに再び魅力や価値を付加することは、アートやデザインの得意な分野なので、自分の活動が何かのきっかけになることを願っています。

※)フラクタルは、自己相似性を持つ図形や構造で、部分が全体と似た形状を繰り返す特徴がある。自然界や数学で見られ、無限に細かい構造が再帰的に現れる。

1988年生まれ。多摩美術大学工芸学科ガラスコースを卒業後、metaPhorest (biological/biomedia art platform)に参加し、バイオアート領域での活動を開始。現在は東京大学大学院学際情報学府博士課程に在籍(筧康明研究室)、2025年度より東洋大学総合情報学部助教。理化学ガラスの制作技法によるガラス造形や、生物、有機物、画像解析等を用いて作品を制作しつつ、研究も行っている。近年では複数種の野生の粘菌を採取、培養し、研究と制作に用いている。主なテーマは、自然/社会、人間/非人間の区分を再考すること、表現者と表現対象の不可分性。