JUNKAN Museum 循環ミュージアム

クリエイターが描く「循環」

多様な視点、思想、表現から見つめる「循環」は、こんなにおもしろい!

デザイナー/アーティスト

本多沙映

9/11

自然と人工の境界線を問う。マテリアルの背景を物語化する、観察と実験と感性

デザイナーとアーティスト、ふたつの領域を行き来しながら、ものづくりをしています。コンセプチュアルなジュエリーデザインを起点に、自主的なプロジェクトから、企業や教育機関、研究機関等とさまざまなプロジェクトまで幅広く取り組んでいます。

美術大学で木工家具を学び、卒業後に入社したインテリア・家具メーカーで、「コンテンポラリージュエリー」の存在を知りました。貴金属を使ったファインジュエリーとは異なる、より表現的でコンセプチュアルなジュエリーの世界に惹かれ、オランダへ留学したんです。

ジュエリーを学ぶために入学しましたが、『必ずしも身につけられるものを作らなくてもいい』という学校の方針もあり、制作では素材そのものの価値や、見過ごされている素材にどう価値をつけていくか、という向き合い方を常に問われ続けていました。プロダクトの性質上、ジュエリーに求められるのは、機能性や利便性よりも、目の前にある素材をどのように美しく表現するかということ。「このコンセプトをジュエリーにする必要があるのか」「もっと最適な形があるんじゃないか」––。ジュエリーも選択肢のひとつとして捉え、最適解を求めることからはじめる姿勢に、学びが多くありました。

帰国後はさらに意識的にアウトプットの幅が広がっています。初めて触れる素材はリサーチから入り、実験的なプロセスを経て生まれる作品や成果物も多いです。

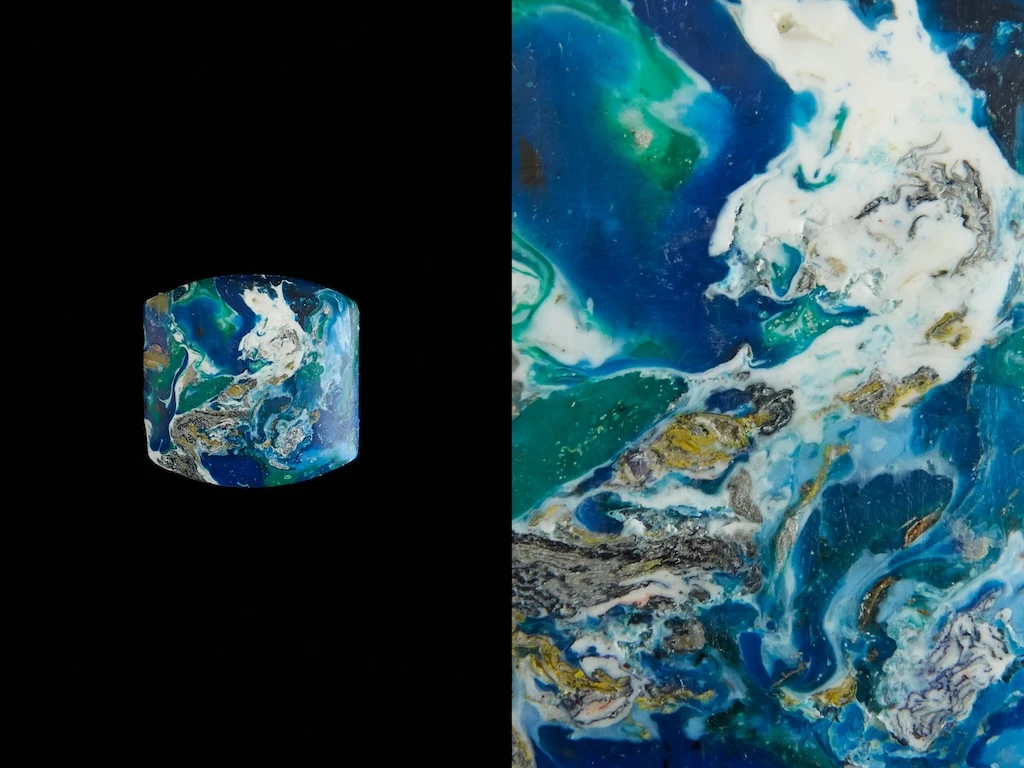

直近の作品『Rebuilding Ocean Hue』(写真1枚目)は、海から藻場が失われる「磯焼け」の問題を出発点に生まれたプロジェクトです。アコヤ真珠の産地である三重県鳥羽市へリサーチで行く機会があり、そこで海女(海人)さんたちとの交流がありました。身ひとつで海に潜る海女(海人)さんたちは、近年の海水温の上昇や生態系の変化を、身をもって感じています。皆さん声を揃えて、磯焼けによって海藻が消えてしまっていることを、懸念されていました。

磯焼けのひとつの大きな原因は、温暖化の影響でウニやアイゴなどの海藻を食べてしまう生物が増えすぎていることです。また磯焼け地域に生息するウニは、身入りが悪いので商品価値がつかず、漁獲されずに放置され、さらに増え続けるという負の循環が起きています。ウニの間引きをするなど、様々な対策が各地で行われていることを知り、自分もものを作る立場として、何か還元したいという思いが芽生えました。

「採れたウニ殻を利用して何かできないか」というところからスタートし、新しい釉薬を作りはじめました。ウニや貝殻などを焼いた灰(=石灰)は、釉薬の成分になると聞いたことがあり、波佐見焼の職人さんやデザイナーさんに協力いただき研究を重ねました。ウニの殻を焼成して得られる灰には、微量にマグネシウムが含まれていて、その成分が釉薬をマットな質感に仕立ててくれます。さらに釉薬のテクスチャを作るために「海の砂」を混ぜ、ちょっとした配合や載せ方の違いでどれだけバリエーションができるかを実験して生まれたシリーズです。今後はさらに再現性を高めて、商品化も目指せるといいなと思っています。

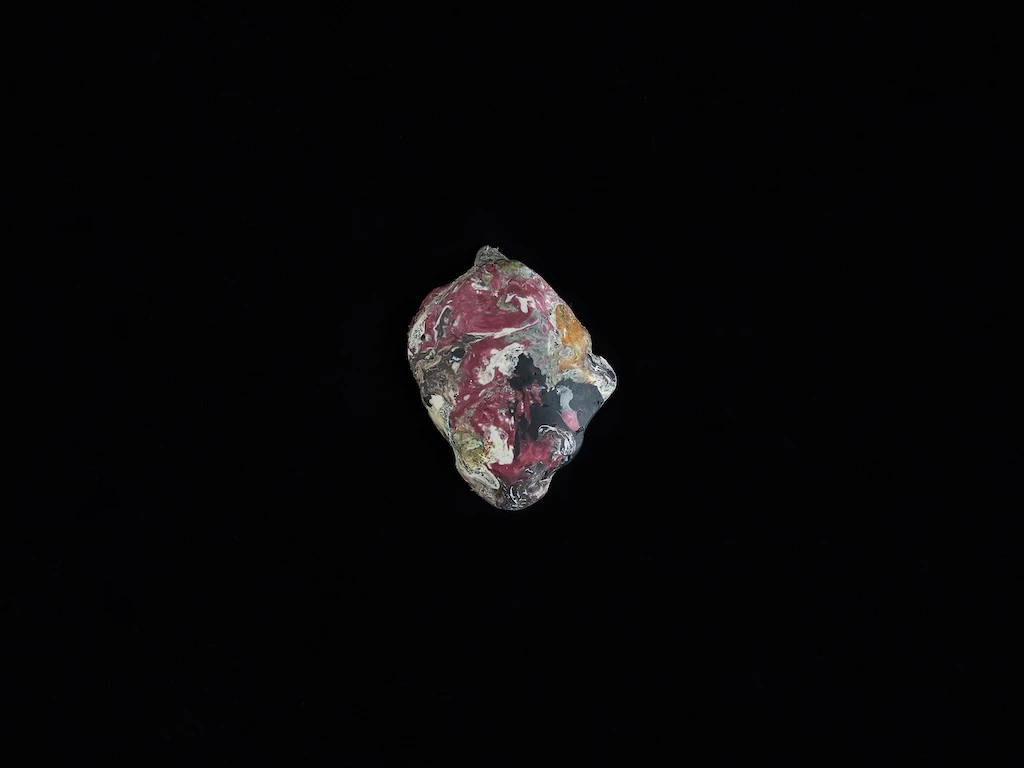

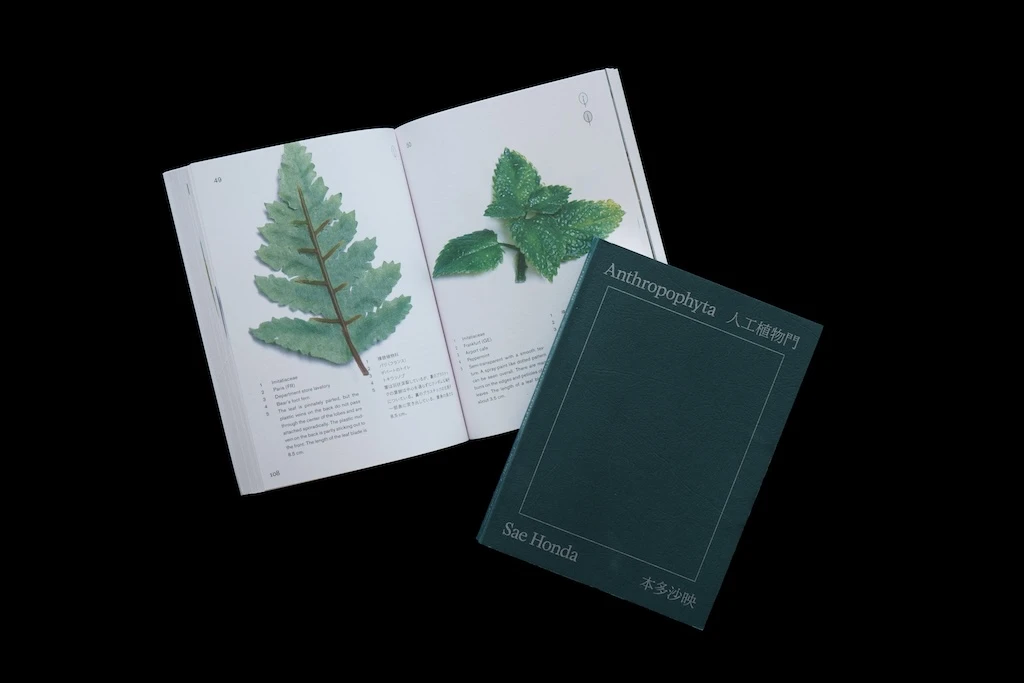

ずっと制作の根底にあるのは、自然と人工物の境界線への興味です。オランダ滞在時は特に、造花やフェイクパール、フェイクファーなど“フェイク”の自然素材が作品の題材でした。卒業する時に制作したのが『Everybody Needs a Rock』(写真5枚目)という人工石の作品です。この制作を機に、現時点で「自然」と「人工」に分断されているものたちの境界線が、未来ではどんどん曖昧になったり、アップデートたりするのでは、と考えるようになりました。例えば、合成ルビーのような人工石は、天然石と比べて市場価値が低いとされていますが、合成ルビーを作るにも、高い技術と能力が必要です。それらが昔から続いている技術であることを知ると、「人工」=「悪」というイメージにも疑問を感じませんか。自然物への愛着や、慈しむ気持ちから生まれるフェイクは、いろんな試行錯誤を経てできています。そういうクラフトマンシップが、もっと価値として認められるといいなと思っています。

問題視されていたり見過ごされていたりする素材に、自分の視点を通じて手を加えることで、価値を見出したいと考えています。まずは作品を見て「綺麗」とか「なんだろうこれ」っていう感覚を入り口に、その背景にあるストーリーを知ってもらいたい。まずは感性に訴えられるものを作りたいという想いがあります。

「リサイクル」も、アクションそのものに価値があるわけではなく、自分の視点でその素材を観察し、自分なりの工夫を加えたり美しさを見出したりした上で、次のステージへパスする循環が必要だと思います。作る側が、制作物を通して“その人らしさ”を付与しながら素材を循環させていければ、すごく豊かな社会になるのではないでしょうか。それが私にとっての良い循環のイメージです。人間が循環を考えるときに必要なのは、どれだけ感性を落とし込んだものを作れるかという気がしています。

写真:Nanako Ono(作品画像1,2枚目、プロフィール)/Ryusei Tasaki(画像3枚目)/GREEN spearfishers(画像4枚目)/Chizu Takakura(作品画像5,6枚目)

2010 年に武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科を卒業後、2013 年からアムステルダムのヘリット・リートフェルト・アカデミーのジュエリー学科で学び、2016 年に卒業。2021年にオランダから日本に拠点を移し、自主的なプロジェクトを国内外で発表する他、企業や教育・研究機関等のクライアントと共に多様なプロジェクトに取り組む。

作品はアムステルダム市立美術館、アムステルダム国立美術館、アーネム博物館に永久所蔵されています。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科木工専攻非常勤講師。グッドデザイン賞審査員。