Feature

薄い。軽い。曲がる。未来の太陽電池「ペロブスカイト」はこんなにすごい!

Index

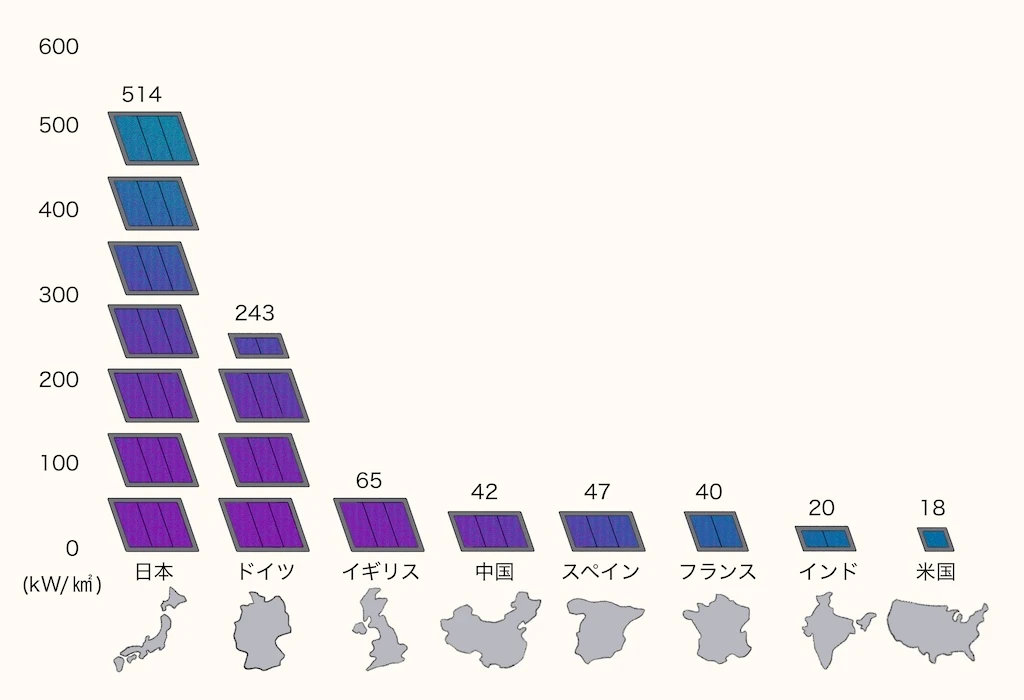

みなさんの家やマンションの屋根で見かける太陽光パネル。実は日本は、国土の広さあたりでは主要国で最も多くの太陽光パネルを設置している国なんです。

しかし、化石燃料中心の社会からクリーンエネルギー中心の社会へ移行することを目指すGX(グリーントランスフォーメーション)実現のためには、太陽光発電においてもさらなる技術革新が必須です。

より軽く、より薄く、あらゆる場所に取り付け可能であり、環境負荷も低減する。さまざまな課題を克服する可能性を秘めているのが本記事でご紹介する「ペロブスカイト太陽電池」です。

ペロブスカイト太陽電池によって、太陽光発電の未来は大きく拓かれます。その技術の持つ可能性、開発の裏側をお伝えします。

未来のソーラーパネル「ペロブスカイト太陽電池」って何だ?

再生可能エネルギーの普及が世界的な課題となる中、経済産業省は2040年での再生可能エネルギーの比率を40〜50%と見込んでおり、この中で、大きなシェアを占めるのが太陽光発電です。

実は日本の太陽光発電の普及状況は先進国の中でもトップクラス。けっして広い国土ではない日本ですが、積極的な普及促進策を展開してきた結果、平地面積あたりの太陽光パネルの設備容量は主要国で最も高い状況です。再生可能エネルギー先進国として知られるドイツと比較しても、実に2倍以上を実現しているのです。

しかし、国土の約7割が山地である日本において、従来型の太陽電池(以下、従来型パネル)の設置には複数の課題が存在しています。最も深刻なのが設置場所の制約。従来型パネルは重く(一般的な住宅用パネル1枚で15〜20kgほどの重量)、平面設置が基本となるため、適切な設置場所の確保が困難になっているのです。

さらに、近年増加する自然災害による被害も懸念されています。台風や地震による損壊リスクが高く、急傾斜地での設置においては、土砂災害によって発電設備が崩壊する危険性も指摘されています。また、従来型パネルは製造時に多くのエネルギーを必要とし、廃棄時に多くのCO₂を排出することも無視することのできない課題です。

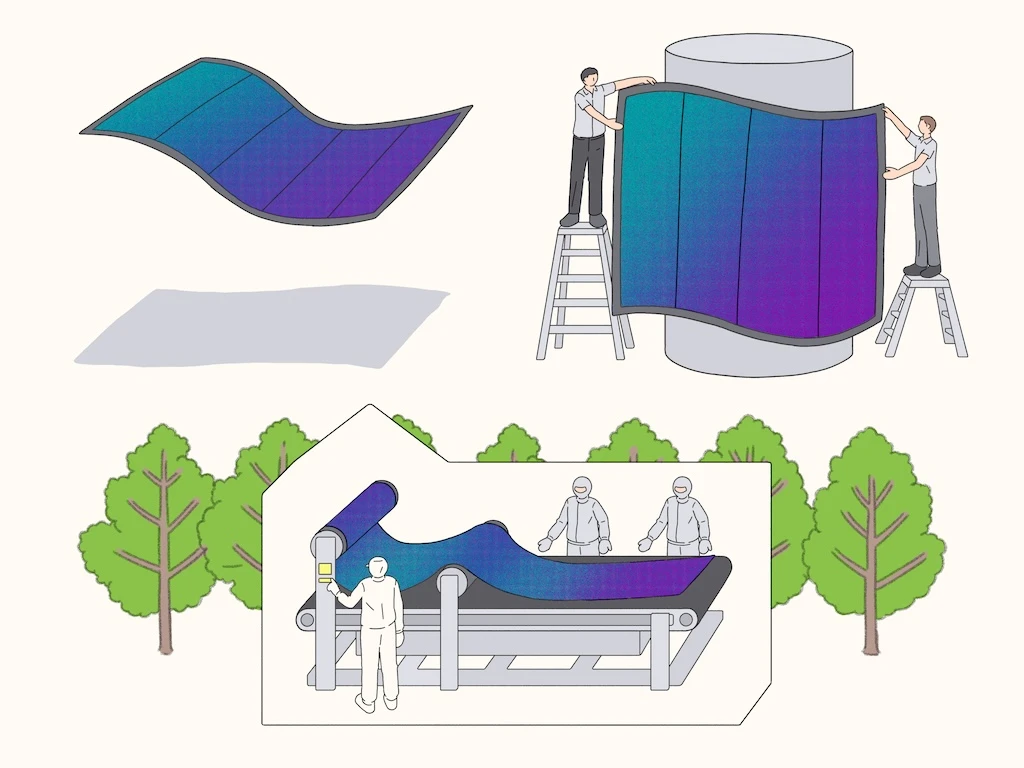

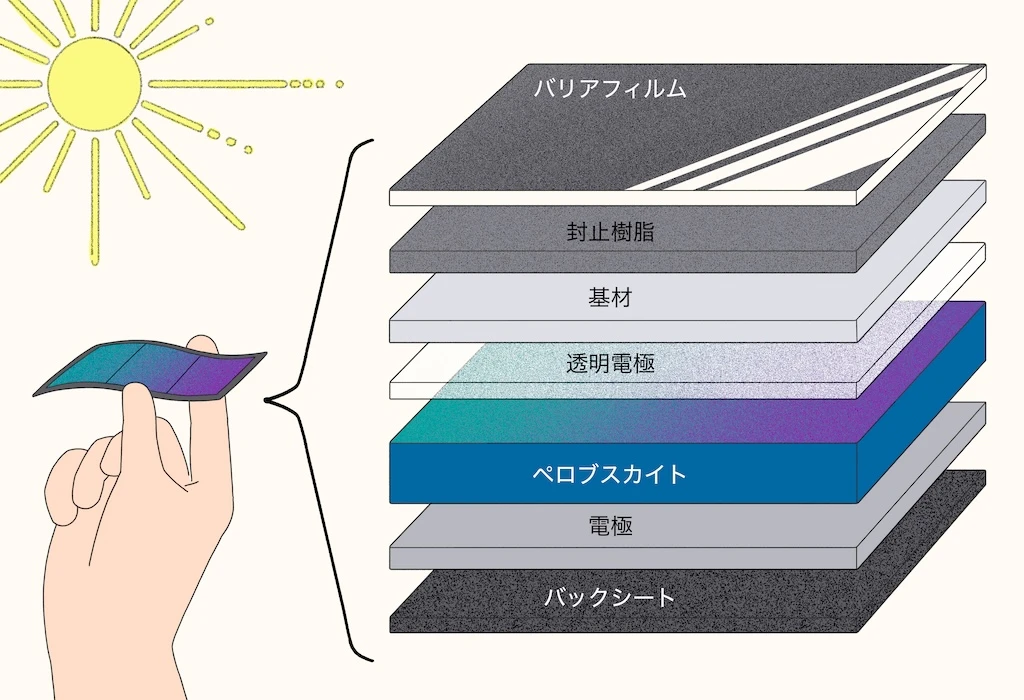

これらを解決する可能性を秘めているのが、わずか1mmという薄さで、軽量かつ柔軟性を持つ「フィルム型ペロブスカイト太陽電池(以下、ペロブスカイト)」。このペロブスカイトは、これまで設置が困難だった場所への導入を可能にします。また、シリコン系の従来型パネルは、製造過程で1000°C以上の高温処理を必要とする一方、ペロブスカイトは150°C以下という低温での製造が可能。製造時の消費エネルギーを大幅に削減できるというメリットもあるのです。

大阪・関西万博の玄関口となるバスターミナルに、250m超のペロブスカイトの発電設備が設置されます。これは、2025年時点で世界最大となるもの。来場者の方々は未来の発電技術を目の当たりにすることとなるでしょう。

1ミリのフィルムがエネルギーの未来を担う

大阪・関西万博の玄関口に設置されるペロブスカイトは何がすごいのでしょうか ? ここからは、開発を担当した積水ソーラーフィルム株式会社 代表取締役社長の上脇太さんへのインタビューを通じて、ペロブスカイトの開発背景とその革新性についてご紹介します。

大阪・関西万博では御社が開発したペロブスカイトが会場のバスターミナルの屋根に設置されます。これは世界最大規模のものだそうですね。

上脇さん

大阪・関西万博は、世界に向けて日本発の未来技術を発信する重要な機会です。同時に、気候変動対策やCO₂削減への貢献とともに、曲面への設置など、ペロブスカイトの持つ可能性を示す機会となります。

ペロブスカイトの開発においては、日本の技術が世界をリードしている状況です。これまでの開発の成果をご覧いただくため、弊社としても力を入れて設置に取り組みました。

御社の開発するペロブスカイトの特長は ?

上脇さん

従来型パネルと比較すると、弊社のペロブスカイトには、3つの大きな特長があります。

1つ目は軽量性です。従来型の太陽電池と比較して約10分の1という圧倒的な軽さを実現しました。これにより、体育館の屋根や建築年数が経過した住宅など、従来は重量の制約で設置できなかった場所にも設置が可能となります。

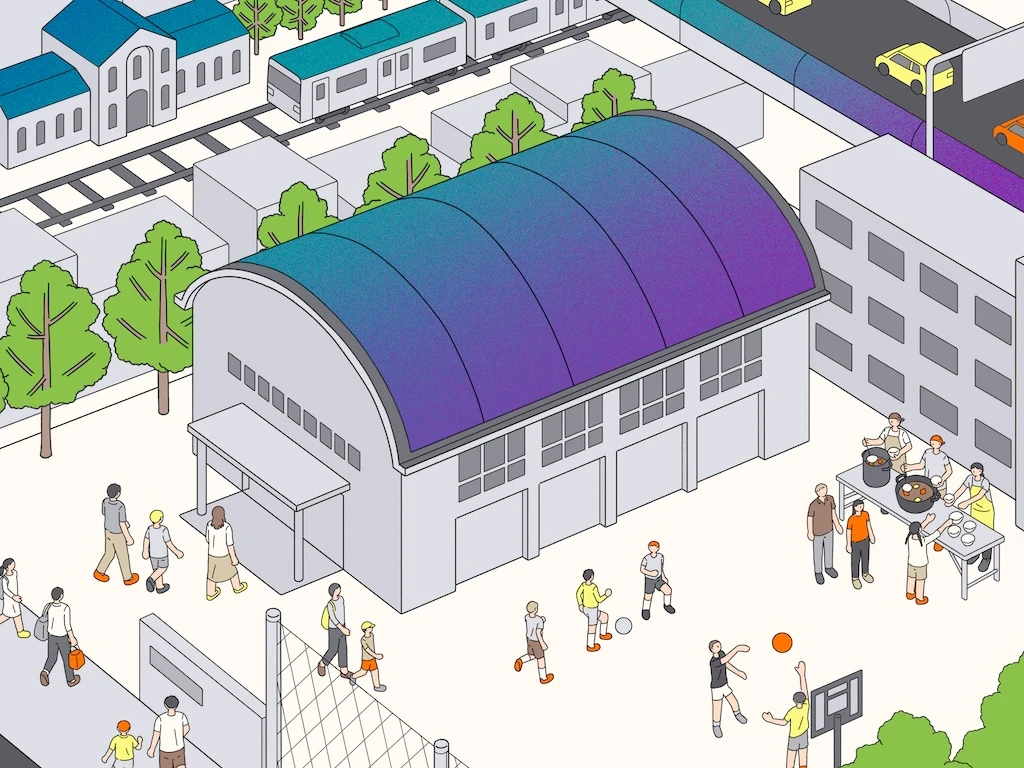

2つ目は柔軟性。太陽電池自体が曲がるため、曲面への設置が可能です。大阪・関西万博のバスターミナルに設置されるものは、曲面に追随する形で設置を実現しています。また、新幹線の防音壁への設置など、さまざまな場所で実証実験を進めています。

3つ目は薄さです。厚さは約1mmしかありません。この薄さにより、壁面に設置した際の違和感がなく、建材との一体化も可能になります。デザイン性を損なわずに太陽光発電を導入できる点は、大きな利点となっています。

従来型パネルの発電効率は約20%といわれています。現段階において、ペロブスカイトの発電効率は約15%ほどですが、近い将来同等の発電効率を実現できる見込みです。

ペロブスカイト太陽電池の特長

重量:従来型パネルの約10分の1

設置自由度:高い(曲面への設置対応可能)

製造時CO₂排出量:従来型より大幅に削減

国産の原料、日本発の技術でつくる「地産地消」のエネルギー

なぜ御社ではペロブスカイトの開発が実現できたのでしょうか ?

上脇さん

開発に着手したのは約12年前になります。当時からペロブスカイトは「次世代の太陽電池」として注目されていましたが、量産を実現している企業はありませんでした。そんな中で、当社の技術的な強みを生かすことができると考え開発に踏み切りました。

どのような技術が用いられているのでしょうか ?

上脇さん

液晶ディスプレイで培ったフィルムの封止技術(半導体を隙間なく包み、保護する技術)や、薄膜に精密に塗布する技術、プラスチックの成形技術などです。これらの技術を組み合わせることで、ペロブスカイトの実用化が可能ではないかと考えました。

そうして生まれたのが、複数層から成る厚さ1mmのフィルム型太陽電池です。この中に我々の培ってきた技術が詰め込まれているのです。

ペロブスカイトは何から作られているのですか ?

上脇さん

主な原料の一つとして使用しているのは日本国内で採取可能なヨウ素です。地下からくみ上げる「かん水」に含まれているヨウ素を抽出しています。ヨウ素は主に千葉県で採取されており、原料を国内で安定的に調達できることも大きな強みです。

主原料が国内で調達できるのですね。

上脇さん

実は、世界のヨウ素産出量のシェア約30%が日本であり、世界第2位です。国内で原料を調達できることは、エネルギー安全保障や経済安全保障の観点から非常に重要です。これは単なる原料調達の問題だけでなく、日本の技術力を生かした安定的な生産体制の構築にもつながります。

一方、従来型の太陽電池の主原料であるシリコンは、ほぼ全量を中国からの輸入に頼らざるを得ません。その結果、中国が安価な原料を背景に大量生産を展開し、日本は世界市場での競争で苦戦を強いられてきました。しかし、ペロブスカイトにおいては原料を国内調達することが可能なため、競争優位性を確保できます。また、製造過程においても、シリコン太陽電池で必要とされる高温処理などの高いエネルギー消費工程が不要で、CO₂排出量においても削減が期待できます。

世界初の技術を生み出し、GXの実現を目指す

開発において最も苦労した点は ?

上脇さん

最大の課題は耐久性の向上でした。ペロブスカイトは水分や光によって劣化してしまうので、フィルムの封止技術の開発に力を入れ、水分をシャットアウトし、光による劣化を防ぐ技術を確立することができました。現在は設置後約10年間利用可能な耐久性を実現していますが、まだまだ途上。従来型と同等の耐用年数20年を目指し、開発を進めています。

また、今後は生産時のフィルム幅を1mに広げることにも注力していきます(現在は30cm)。これが実現すれば、世界でもオンリーワンの技術革新となります。

フィルムサイズを大きくするために技術的な課題があるということですか ?

上脇さん

サイズそのものの問題ではなく、サイズを大きくした上で品質を維持するための技術がとても難しいのです。

ペロブスカイトを製造する際に原材料をフィルムに均一に塗布する必要があるのですが、ムラが生まれると発電効率が大幅に下がってしまいます。フィルムサイズが大きくなると、均一性の難易度が格段に上がるのです。

パネル状の材質を重ね合わせるのかと想像していましたが、材料を「塗る」のですね。

上脇さん

世界でも唯一で、かつ非常に難しい技術ですが、実現すれば製造・設置コストの低下が見込めます。ペロブスカイト太陽電池の普及において大きな一歩となりますので、ぜひ実現させたいと思います。

ペロブスカイトの量産が進み、私たちが日常生活の中で目にすることになるのは、いつ頃になるのでしょうか ?

上脇さん

現在、下水処理場のふたや、クルーズターミナルの柱、新幹線防音壁など、多様な設置環境で実証実験を行っています。軽量で薄いという特長を生かすためには、施工の手間を最小限に抑えることが重要。設置の容易さが将来の普及にとって重要な要素となることが実証実験を通じてわかってきました。

今後は2025年度から出荷を開始し、2027年には堺工場で本格的な量産を開始する予定です。堺工場では当初100メガワットクラスの生産規模でスタートし、2030年度までに1ギガワットまで拡大することを目指しています。

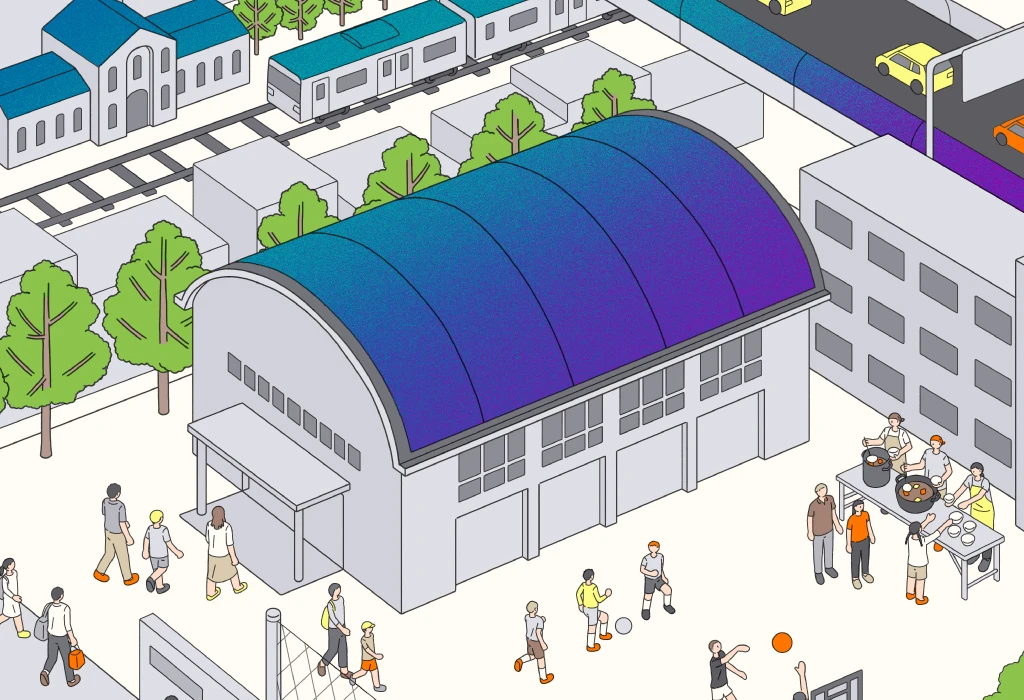

導入については、まずは小中学校の体育館や防災施設など公共施設からはじめる予定です。特に学校の体育館は、従来型の太陽電池では荷重の問題で設置が難し買ったのですが、災害時の避難所としても使用されることから、私たちの技術が大きく貢献できると考えています。

上脇太(かみわき・ふとし)

1960年生まれ、83年積水化学工業入社。11年執行役員住宅カンパニー企画管理部長に就任。15年常務執行役員住宅カンパニー商品開発部長。

20年より取締役専務執行役員経営戦略部長 兼ESG経営推進部、デジタル変革推進部、新事業開発部担当。2025年1月より現職。

Let’s Share!

薄くて軽くて曲げられる太陽光パネル「ペロブスカイト」。

この技術を知ることで、エネルギーの未来が見えてくるかも ?

月刊日本館をシェアして

それぞれにとっての意見を「循環」させよう。