Feature

CO₂をどんどん食べちゃう不思議な細菌のお話

Index

CO₂から生分解性プラスチックが生まれる仕組み

植物油を原料としてはじまった生分解性プラスチック開発

CO₂を原料にした生分解性プラスチック開発の現在地点

可能性を秘めた、CO₂が循環する明るい未来像

CO₂を削減する最新技術のショーケース

21世紀の世界が抱えている難問は数々ありますが、その中でも喫緊の課題として「気候変動」の問題を挙げる人は少なくないと思います。その主要な原因とされるのが、CO₂に代表される、人間活動によって排出された「温室効果ガス」。解決のカギを握るのは、大気中のCO₂を削減してくれる、あっと驚く最新技術です。

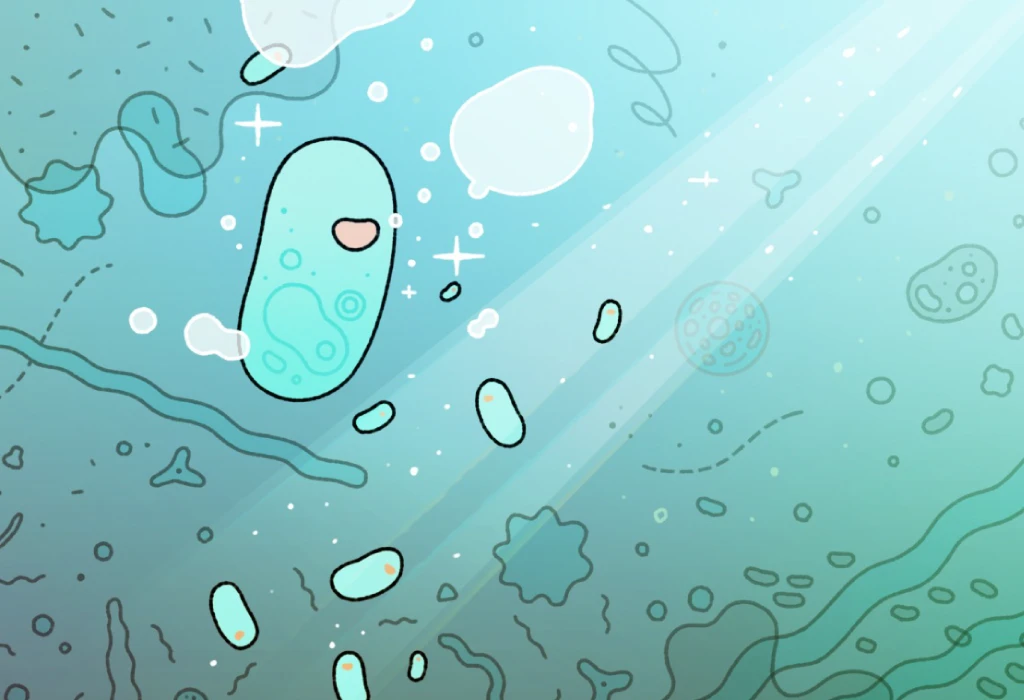

世界中の企業が試みるさまざまなアプローチの中でも、日本館の展示協力を行う総合化学メーカー・カネカの技術をご紹介します。それは、CO₂をみるみるうちに食べて、さらにそれを栄養源にして汎用プラスチックの代替材料となる生分解性(微生物などの生物の作用により分解する性質)プラスチックを効率良く作り出してくれる微生物を育種する、というもの。この生分解性プラスチックは、万が一海に流出してしまったとしても海水中の微生物によって分解され、自然に還っていきます。私たち人間にとって、一石二鳥どころか一石三鳥にも思えるこの技術は、一体どんな仕組みなのか。カネカの「CO₂ Innovation Laboratory」で所長を務める佐藤俊輔工学博士に話を伺いました。

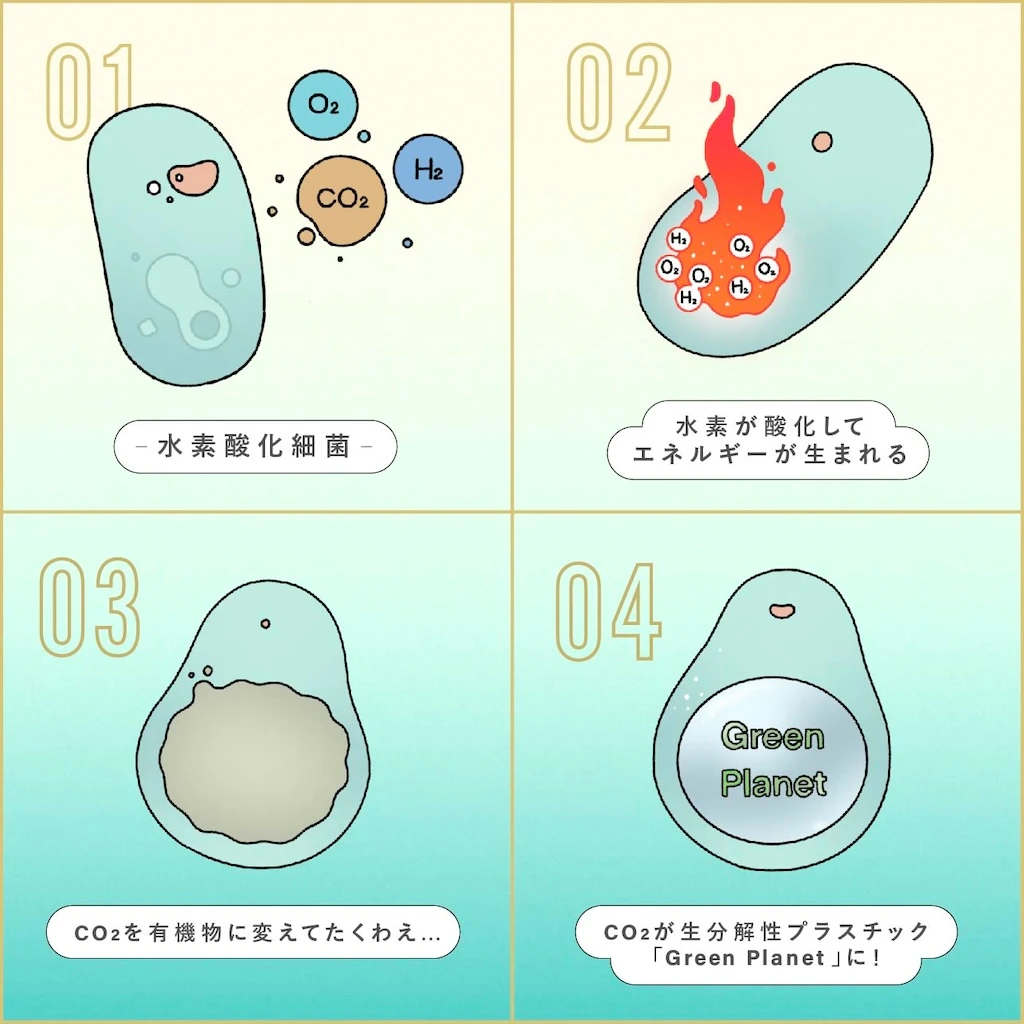

CO₂から生分解性プラスチックが生まれる仕組み

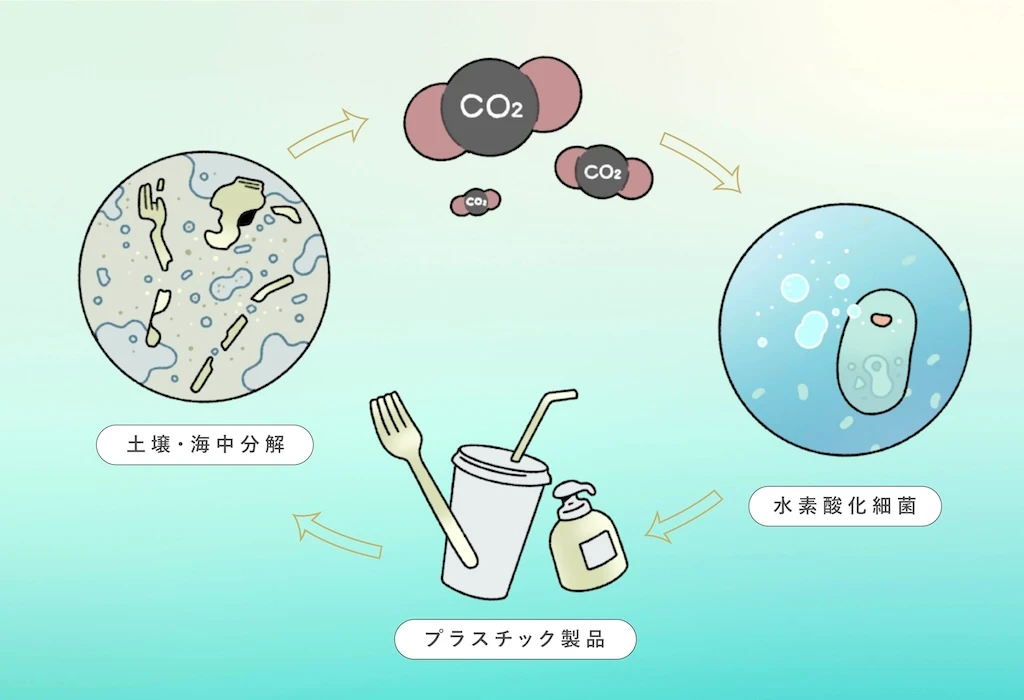

カネカが開発した一石三鳥の技術に使われる微生物は、正式名称を「水素酸化細菌」といいます。まず佐藤さんに、「水素酸化細菌」がCO₂を食べて生分解性プラスチックを生み出す仕組みを簡単に説明してもらいましょう。

佐藤さん

実は、「水素酸化細菌」自体は地球に生命が誕生した頃から存在している微生物で、土壌や海洋など自然環境の中に存在しているんです。「水素酸化細菌」は、水素・酸素・CO₂(二酸化炭素)を与えると、それらを食べ、水素が酸化してできたエネルギーを使ってCO₂を有機物に変換し、体内に蓄える性質を持っています。つまりCO₂を、人間でいうところの脂肪にして蓄えている状態ですね。このように細胞内でCO₂を「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet」(以下、「Green Planet」)に効率的に変換させる細菌を生み出し、「Green Planet」を取り出して工業化するのが、われわれの研究です。

私たちの身の回りにたくさん存在する「水素酸化細菌」に「Green Planet」をつくる能力を与えたのが、佐藤さんが編み出した技術なのです。

佐藤さん

私たちは生活する中で、基本的にごみをしっかりとごみ箱に捨てているはずですよね。しかし海洋プラスチックが年間800万トン(※)も出ているということは、どうしても偶発的に環境中に出てしまうプラスチックが一定数あるということです。それが海に蓄積されて今大問題を起こしているわけですから、これから作られるプラスチックは「環境中に出たら分解される」という性能がないといけないと考えています。そうでないと、人間がプラスチックを使い続けられなくなってしまうかもしれません。

※)環境省:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/html/hj19010301.html

植物油を原料としてはじまった生分解性プラスチック開発

そもそも、カネカはなぜこの研究を手掛けたのでしょう。

佐藤さん

研究をスタートさせた1990年代初めは、プラスチックごみが焼却されずに埋め立てられていた時代で、埋め立て地がいっぱいになってしまう問題や土壌汚染に注目が集まっていましたが、CO₂問題はまだそれほど認識されていませんでした。ですからプラスチックごみ対策として、地中に埋めても微生物によって分解される生分解性プラスチックの研究開発を手掛けるようになったのです。その後、2000年代前半には、ごみ焼却炉の性能が向上し、プラスチックを焼却できるようになったことで、生分解性プラスチックの注目度が一時期下がりました。一方で、大気中の二酸化炭素濃度の上昇による気候変動が社会問題となり、石油由来ではないバイオマスなどの再生可能原料を使用したバイオマスプラスチックの研究開発が進みました。しかし近年では、マイクロプラスチックによる海洋汚染が一気に表面化し、再び生分解性プラスチック、特に海洋でも生分解性を示すプラスチック材料が注目されるようになったんです。

カネカでは現在、植物油を原料とした生分解性プラスチックである「Green Planet」でできたストローや使い捨てカトラリーを、コンビニやカフェなどに提供しています。あなたが何げなく使っているプラスチックの中にも、生分解性プラスチック製品がきっとあるはずです。

CO₂を原料にした生分解性プラスチック開発の現在地点

佐藤さん

その一方で同じ頃から大きく浮上してきたのが、CO₂による地球温暖化問題です。われわれは植物油を原料にした生分解性プラスチックの開発中から、原料をCO₂に移行することはある程度想定していました。それは植物油の供給量に限界があったからです。2023年からは、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの支援を受けて、CO₂を直接原料として「Green Planet」を生産する、新たな微生物の研究と製造プロセス開発を本格的にスタートさせました。

ここに、CO₂を原料として生分解性プラスチックをつくるという、都合の良すぎる話が実現に向かって動きはじめたのです。現在、研究開発は順調に進んでいるそうです。

佐藤さん

『水素酸化細菌』は、植物が光合成によってCO₂を吸収するよりも、はるかに効率良くCO₂を吸収することができます。というのも、光合成はエネルギーが光なので、光が当たる植物の『面』のトータル面積でしかCO₂を吸収できない。一方で「水素酸化細菌」はエネルギーが水素なので、水に溶ける、つまり縦方向も含めた「体積」をもってCO₂を吸収することができるんです。また、植物は太陽の出ている昼間にしか光合成を行いませんが、「水素酸化細菌」は昼夜問わず活動できます。現在、「水素酸化細菌」の培養槽のスケールアップを行っていて、2025年3月には200リットルの培養槽での実証実験がはじまる予定です。ここまでは開発当初に描いた青写真どおりに進行しています。最終的には商業用と同等の100,000リットル規模の大型培養槽での実証実験を行い、2030年度を目標に実証プラントを立ち上げた後、「Green Planet」製品を世の中に出していく計画です。実証実験のスケールアップに並行して、細菌自体のさらなる能力アップにも取り組んでいます。

この技術が社会実装されれば、地球温暖化の緩和に多大な貢献をするだけでなく、「カーボンリサイクル」の実現に向けた貴重な一歩にもなるはずです。

可能性を秘めた、CO₂が循環する明るい未来像

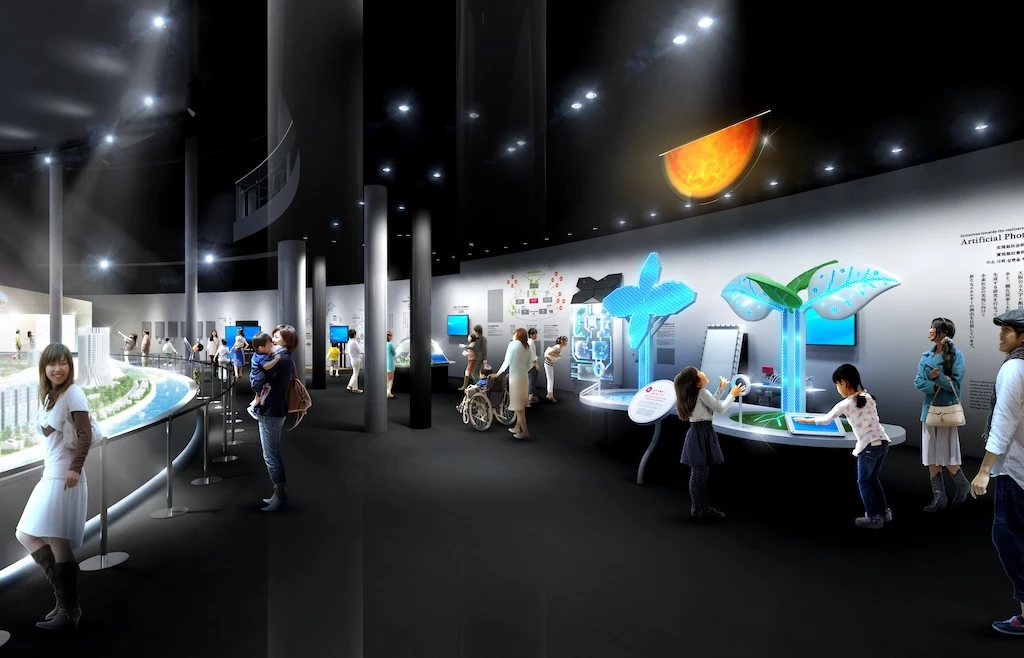

今回の大阪・関西万博日本館では、「ファームエリア」において、カネカの「水素酸化細菌」がCO₂と酸素と水素を取り込み「Green Planet」をつくり出す様子を分かりやすく表現したCG映像が流され、総合プロデューサー/総合デザイナーの佐藤オオキ自らがデザインした「Green Planet」製の器も展示されます。そして「プラントエリア」に移ると、その「Green Planet」製の器が海中で微生物によって分解されていく様子を見ることができます。分解された「Green Planet」はCO₂と水に戻り、CO₂の循環の輪がつながる構成になっています。

CO₂を削減する最新技術のショーケース

大阪・関西万博では、カネカの「水素酸化細菌」プロジェクトのほかにも、CO₂を削減するためのさまざまな最新技術が紹介されます。ここからは、そんな最新技術を見ていきましょう。

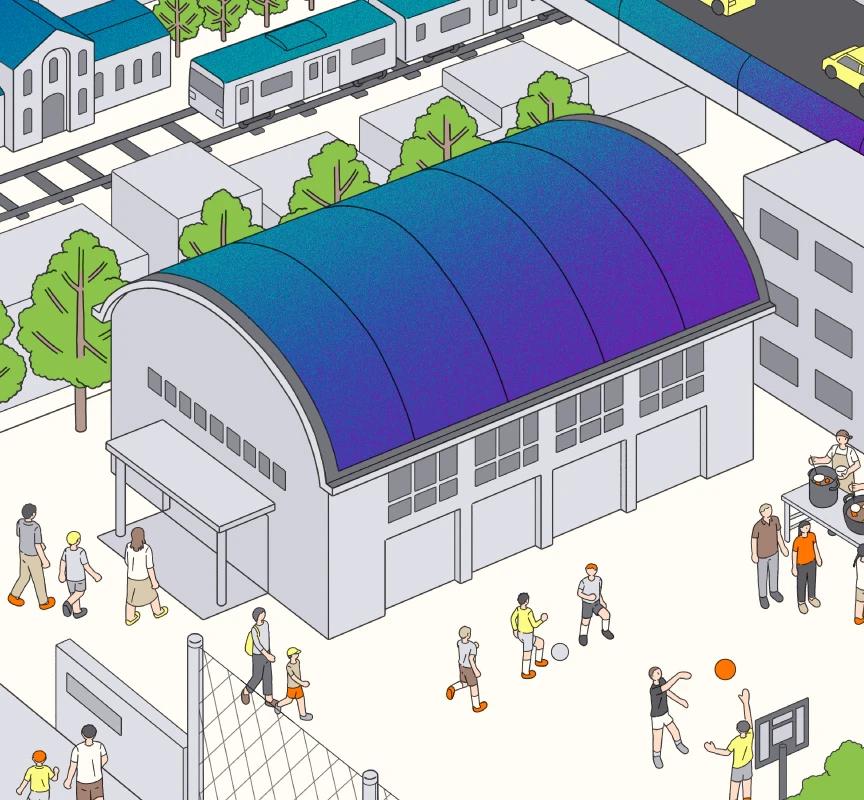

まず、一部実用化がはじまっている「環境配慮型コンクリート」。従来型のコンクリートの材料はセメント・砂利・砂・水ですが、セメントは製造過程で多量のCO₂を排出してしまいます。そこでセメントの一部を、CO₂を吸収する特殊素材や産業副産物に置き換え、CO₂排出量を抑えることに成功したのが「環境配慮型コンクリート」です。大阪・関西万博会場には「環境配慮型コンクリート」で作られたドーム(鹿島・竹中工務店ほか)やベンチ(安藤ハザマ)などがお目見えします。

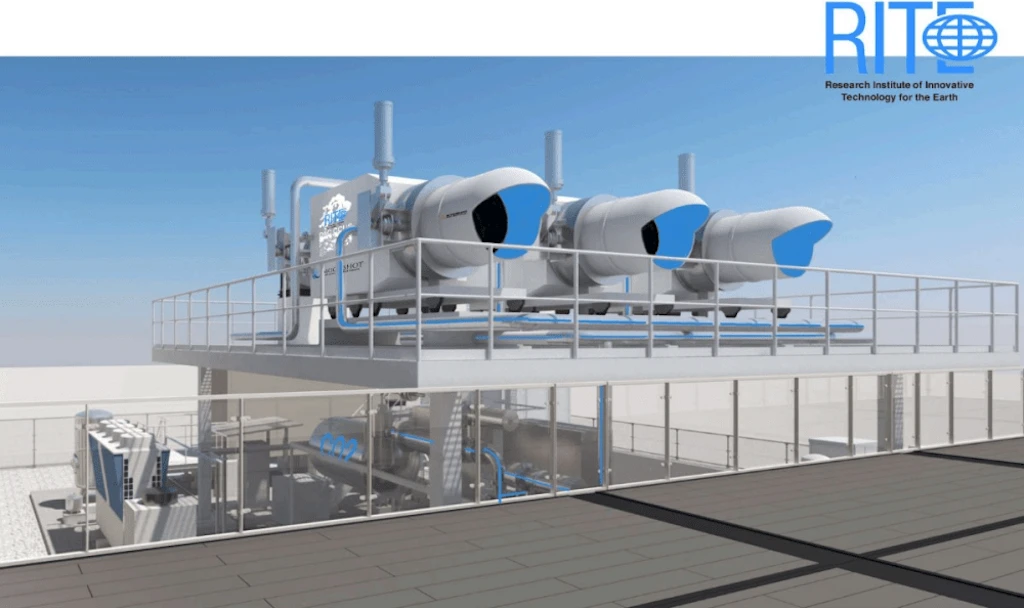

続いて、空気中のCO₂を直接吸い込んでくれる「Direct Air Capture(DAC)」。世界各国で研究開発が進められているこの技術の注目すべきポイントは、すでに排出され大気中に溜まったCO₂を大量に回収できる点です。CO₂の増大が地球温暖化を引き起こしているとはいえ、大気中のCO₂の割合はわずか0.04%程度。現段階で「DAC」は、地球を包む大気圏に低濃度で拡散しているCO₂を大量に吸収する唯一の技術と言えるでしょう。また、限られた設置スペースと少ない水の使用量で稼働できる点も大きなメリットであり、海外ではすでに稼働しはじめているプラントがいくつかあります。大阪・関西万博では、研究機関RITEの「未来の森」にて「DAC」の実証プラントを設置し、稼働させ試験を行うとともに見学ツアーが行われます。

「DAC」で回収したCO₂は、メタネーションプラントへ送られメタンに変換されて迎賓館の厨房などで利用されたり、ドライアイスに変換して有効利用されるほか、2030年を目標に生分解性プラスチックや環境配慮型コンクリートをはじめ、バイオジェット燃料やポリカーボネートの原料として用いられることが見込まれています。CO₂を社会の悪者として捉えるのではなく、利用価値を正確に判断した上できちんと循環の輪に取り込むことがCO₂問題を根本的な解決に導くキーポイントと言えるでしょう。例えば「DAC」で回収した大量のCO₂を水素酸化細菌が生分解性プラスチックに変換するといったワクワクする連携だって、決して絵空事ではないのです。

他にも、産学連携出展として注目を集めている飯田グループホールディングス×大阪公立大学共同出展館で、住宅でのエネルギー自給自足を目指して共同開発している「人工光合成技術」が展示されるなど、大阪・関西万博はCO₂を削減する最新技術のショーケース。パリ協定の最大目標である2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、日本の現在地点を知る絶好の機会となるでしょう。

最後に再び、カネカの佐藤さんにご登場いただきましょう。

佐藤さん

私にも子どもがいますが、ぜひ多くの子どもたちや若い人たちに来てほしいなと思います。なかなか未来に夢を描きにくい社会状況ではありますが、われわれは科学技術に裏打ちされた明るい未来の可能性を提示しています。さまざまな循環を通して地球環境とともに実現する未来像を体験してもらえば、きっと明るい希望を見出してもらえるはずです。