Feature

コンビニの棚に、足下に、目には見えないPETリサイクルの大革命

Index

ラベルレス、軽量化。実は変わっているPETボトル

PETボトルのリサイクル、何回繰り返せる?

何度でも再生可能なPET樹脂「HELIX(ヘリックス)」

リサイクルが難しいPET素材を循環の環に戻す「ニュートラック」

生活を支える「見えない革命」に目をこらそう

私たちの生活に深く根付き、手にしない日はないほど流通しているPETボトル。実は目に見えないところで変化しており、そのリサイクル技術では、革命的な進歩が生まれています。

ケミカルリサイクル技術を活用することで何度でも繰り返しリサイクルが可能な再生PET樹脂「HELIX™」、再利用が難しいPET素材のリサイクルによって日本の道路を強くする「ニュートラック」。

驚くべきPETリサイクルの最前線をご案内します。

ラベルレス、軽量化。実は変わっているPETボトル

PET(ポリエチレンテレフタレート)は、PETボトルや食品包装、衣類などに幅広く使用されている石油由来の合成樹脂のこと。いまや私たちの生活に欠かせない存在であるPETボトルですが、日々、どれだけの量が流通し、そのうちどれほどがリサイクルされているのでしょうか ?

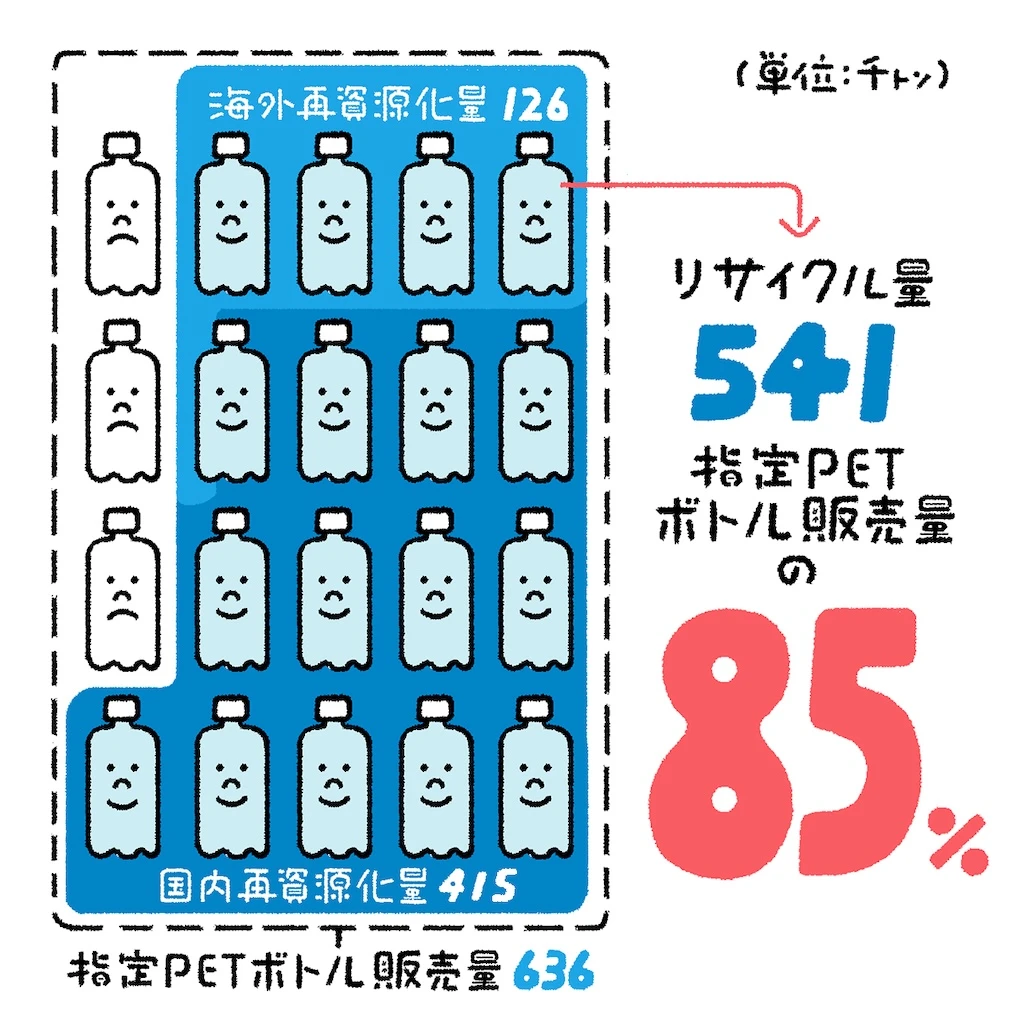

PETボトルリサイクル推進協議会のデータによると2023年度の国内の指定PETボトルの販売量は約63万トンとなっており、500mlのPETボトルに換算すると約315億本にものぼります。そのうちリサイクルされているのが54万トン。大量に使用されるPETボトルのうち、実に85%が回収され、リサイクルされているのです。

これは、欧米諸国と比べても群を抜いて高い水準です。その高い回収率を支えているのは、1990年代から整備されてきた回収・リサイクルのインフラです。自治体による分別回収システム、スーパーマーケットなどの店頭回収ボックス、自動販売機横の回収箱など、様々な回収ルートが確立されています。

また、こうしたリサイクルの推進活動と同時に、PETボトル自体も進化を続けています。近年増加している「ラベルレスボトル」は、その代表例。ラベルを剥がす手間がなくなるだけでなく、ラベルに使用される接着剤も不要となり、より純度の高いリサイクルが可能になります。

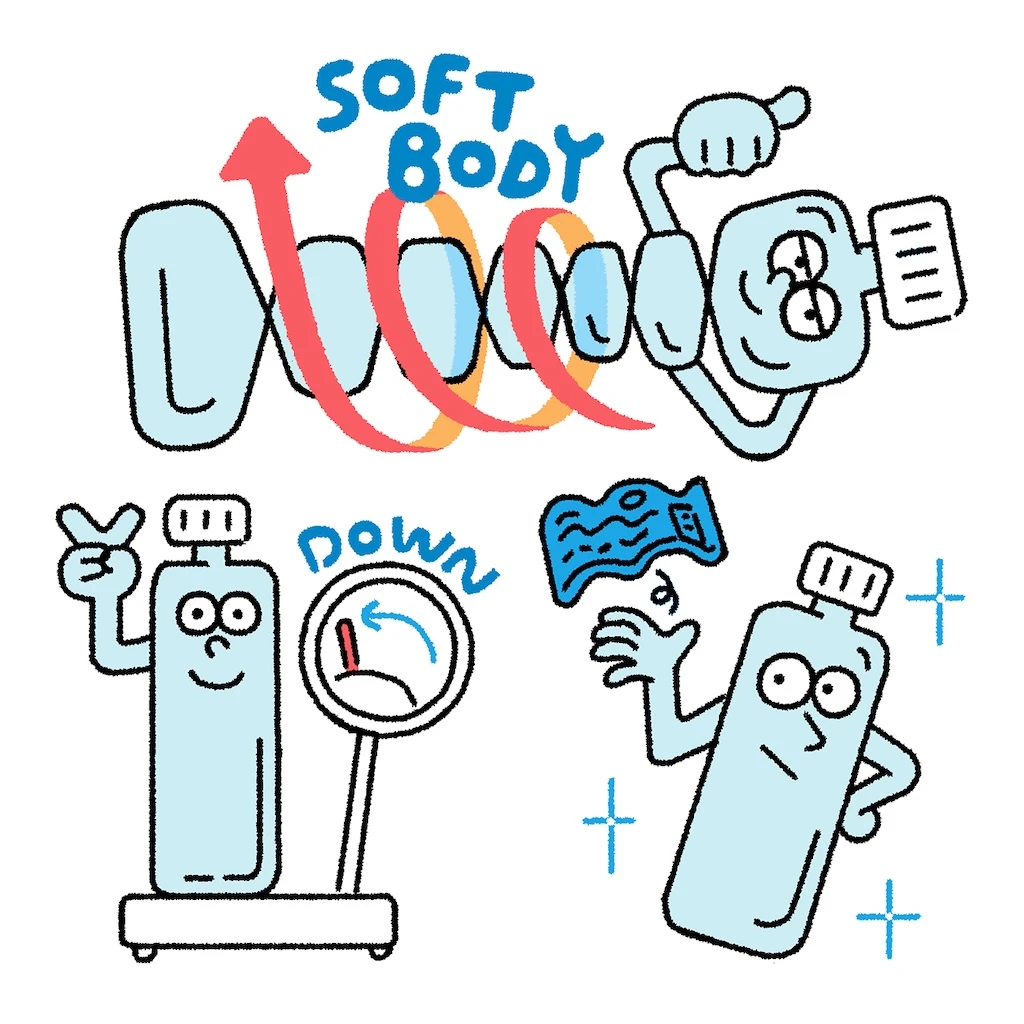

日々の生活の中で、ボトル自体の軽量化を実感する方も多いのではないでしょうか。PETボトルが本格的に普及しはじめた1990年代には、500mlのPETボトルの重さは約40gでしたが、現在では約20gまで軽量化されています。これにより資源の節約だけでなく、運搬時のCO₂削減にも貢献しています。近年はボトルがやわらかくなり潰しやすくなっていることで収集・運搬の効率が向上したことに加え、リサイクル工程でも処理がしやすくなるなどの変化が見られます。

しかし、回収されたPETボトルの全てが再びPETボトルとして生まれ変わるのかというと、そうではありません。「ボトルtoボトル」と呼ばれるPETボトルからPETボトルを作り出すリサイクルの割合は約30%にとどまっています。その最大の理由は「不純物」の存在。一見きれいに見えるPETボトルでも、実は目に見えない小さな色素や金属が含まれており、家庭で丁寧に洗って出したPETボトルでも、完全に不純物を取り除くことは難しいのです。不純物の多く含まれたPETボトルはリサイクル製品の品質を大きく低下させてしまい、何度も繰り返し利用することができなくなります。

PETボトルのリサイクル、何回繰り返せる?

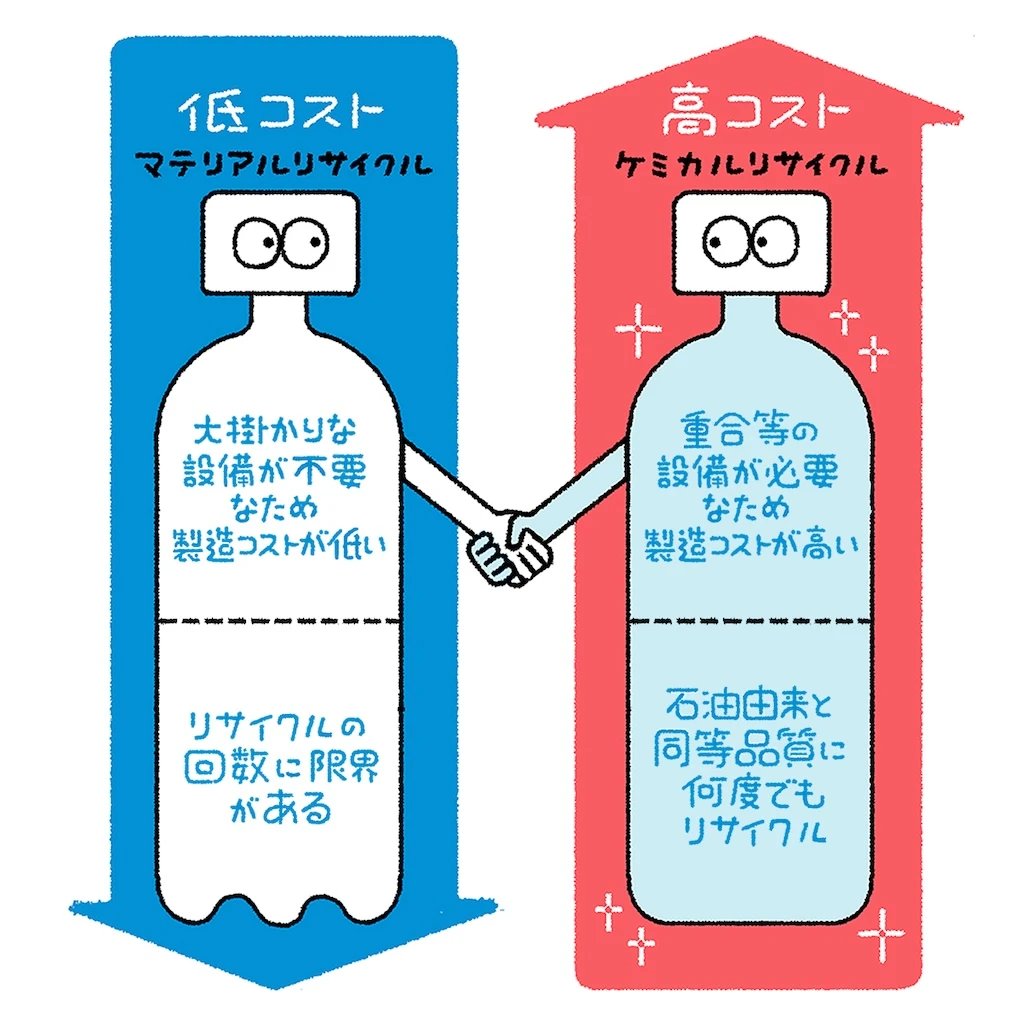

使い終わったPETボトルは、大きく分けて「マテリアルリサイクル」と「ケミカルリサイクル」というふたつの方法でリサイクルされています。

マテリアルリサイクルは、今、日本で最も多く行われている方法です。PETボトルを細かく砕いて熱で溶かし、フィルターで大きな不純物を取り除いてから、もう一度固めて樹脂に戻します。目に見える大きな不純物は取り除けますが、色素などの小さな不純物は残ってしまいます。

ケミカルリサイクルは、分子レベルまで分解して不純物を取り除く手法です。プラスチックは長い鎖のようにつながった1万以上の分子(ポリマー)でできています。この鎖を化学反応で切って、さらに小さな単位(モノマー)にまで分解します。ケミカルリサイクルはその過程で不純物を取り除き、きれいになった物質だけを使用します。それによって石油由来と同品質のPET樹脂を作ることができ、何度でもPETボトルに再生することが可能なのです。

しかし、ケミカルリサイクルにはマテリアルリサイクルと比較してコストがかかるという課題があります。「ボトルtoボトル」を実現するためには、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルを組み合わせていく必要があります。

何度でも再生可能なPET樹脂「HELIX(ヘリックス)」

日本で唯一、商用規模のケミカルリサイクルプラントを操業している株式会社ペットリファインテクノロジーは2024年、再生PET樹脂のブランド「HELIX(ヘリックス)」を立ち上げました。「HELIX」とは英語で「螺旋」を意味し、何度でも繰り返しPETボトルをリサイクルできる技術の実現を目指しています。

使用済みのPETボトルからHELIXにリサイクルをする工程は大きくふたつに分かれています。ひとつ目は、使用済みのPETボトルを分子レベルまで分解して不純物を取り除く工程。ふたつ目は、きれいになった分子をつなぎ合わせて再びPET樹脂に戻す工程です。

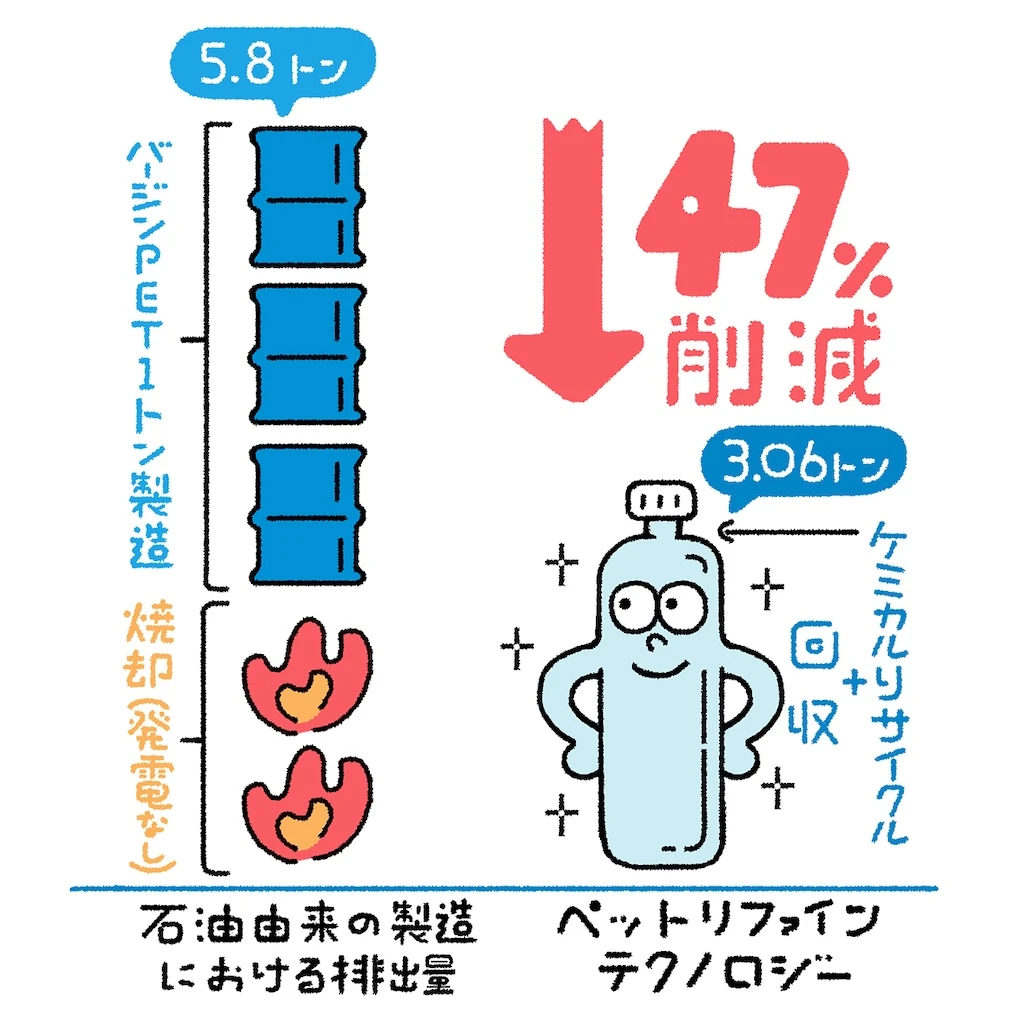

そうして生み出される再生PET樹脂の最大の特徴は、不純物を除去することで、何度でも品質を保ったまま循環させ続けることができる点。そしてHELIXの製造工程では、石油由来の製造と比較してCO₂排出量を47%削減できる点も大きなメリットです。(JEPLAN サステナビリティ)

この技術の原型は20年ほど前に実現されました。商業規模でプラントを操業するにはふたつの壁がありました。

そのひとつが量産の壁です。小規模では実現可能であっても、PET樹脂を量産する過程でいくつもの技術的な課題があり、「プラントの配管が詰まってしまい工場を止めなければならないこともありました」と同社代表取締役社長の伊賀大悟さんは開発初期の苦労を振り返ります。

ふたつ目の壁が「コスト」の壁でした。ケミカルリサイクルはその生産工程で多くのエネルギーを使用するため、従来のマテリアルリサイクルより費用がかかります。技術的には実現可能であっても、経済的持続性の観点から実現が困難だったのです。

転機となったのは2018年。各飲料メーカーが「2030年までに100%環境配慮素材を使用する」という目標を掲げはじめました。環境への配慮が社会的にも求められる中でケミカルリサイクルの価値が見直され、各メーカーとの協力体制を実現。コストの一部を各メーカーが負担することで、経済的持続性が確立され、その開発・普及が加速していきました。

その結果、現在ではボトルtoボトルリサイクルのうち10%の2.2万トン/年(500ml PETボトル換算約10億本分)がケミカルリサイクルによるものとなっています。

現在のHELIXは、72%が使用済みPETボトルを原料とし、残り28%は石油由来の原料を使用しています。これは技術的な限界ではなく、工場の生産効率を考慮した結果と伊賀さんは説明します。実際に、100%リサイクル製品の製造実績もあり、段階的にリサイクル原料の比率を高めていく計画です。

また、今後は化粧品容器や工業用製品など、より多くの製品へ展開されていきます。真の意味で「循環し続けるリサイクル」が実現可能になる日も近いかもしれません。

リサイクルが難しいPET素材を循環の環に戻す「ニュートラック」

PET素材は、飲料用PETボトル以外にも多くの分野で用いられています。身近なところでは化粧品容器や繊維素材、工業用途では、電気・電子部品の保護フィルムなど、その用途は多岐にわたります。これらのPET素材も飲料用PETと同様にリサイクルされており、目には見えないところで私たちの生活を支えているのです。そのひとつが、道路を丈夫にする材料としての活用です。

花王は2021年に、添加することでアスファルト舗装の耐久性を向上させるアスファルト改質剤「ニュートラック」を開発。このプロダクトは、画期的な技術によって、リサイクルが難しいPET素材を原料に活用しています。

ニュートラックの原料として使われているのが、産業用フィルムや漁業で使用されるPET製の漁網です。ニュートラックの原料のうち、約40%がリサイクルされたもの。

産業用フィルムは、塗装処理や特殊な加工がされていることから、リサイクルが難しい素材。また、全国で年間約1000トンも廃棄される漁網は「塩で汚れていたり、黒色に着色されていたりするため、通常のリサイクル製品の原料として使うことが困難」であり、これまで焼却や埋め立て処分するしかありませんでした。しかし、花王はこれらの再利用が困難だった素材に着目し、アスファルト改質材へと活路を見出したのです。

ニュートラックを配合したアスファルトは通常の舗装路と比べて高い耐久性を実現しています。アスファルト合材中に約1%配合することで、無配合時と比較し耐久性が約5倍になるという実験結果が得られています。

日本の道路の95%はアスファルト舗装路です。しかし、夏場の暑さや重い車両の通行で道路が変形してしまいます。道路が変形すると、交通事故の危険が高まり、補修工事を行わなければなりません。工事が増えれば、渋滞が発生してCO₂排出量が増加してしまいます。

アスファルトの耐久性向上とPET素材のリサイクル。これら二つの課題を同時に解決し、環境負荷低減に貢献するのがニュートラックなのです。ニュートラックは2025年大阪・関西万博の会場においても採用されています。PET素材が見えないところで私たちの生活を支えていることを体感するきっかけとなるでしょう。

生活を支える「見えない革命」に目をこらそう

ペットリファインテクノロジー社は分子レベルでの分解・再生により、従来は除去できなかった不純物を完全に取り除き、何度でもPETボトルとして生まれ変わる技術を開発。一方の花王は、これまでリサイクルが困難とされていた漁網や産業用フィルムを道路舗装材として再生することで、新たな資源循環の形を生み出しました。

しかし、両社の取り組みは技術開発だけにとどまりません。持続可能な資源循環を実現するには、社会全体での仕組みづくりが不可欠だからです。ペットリファインテクノロジーは全国40以上の自治体と連携し、地域から回収されたPETボトルの循環利用を推進。花王は2050年までに自社の包装容器で使用する量以上にプラスチックのリサイクルに関与する「ごみネガティブ」の実現という高い目標を掲げ、業界全体での取り組みを牽引しています。そして、そこには、私たち一人ひとりの心がけと行動が欠かせません。

私たちが日々手にするPETボトルや、歩く道路。普段の生活の中で気にとめることは少ないかもしれません。しかし、その背景では「見えない革命」が起きていて、社会は着実に前進しているのです。

伊賀大悟(いが・だいご)

1977年熊本県生まれ。2010年日本環境設計株式会社(現:株式会社JEPLAN)に入社。綿繊維由来のバイオエタノール製造工場の立ち上げと運営に携わる。また、2017年に竣工した北九州響灘工場の工場長として立ち上げにも従事し、回収した衣類から再生PET樹脂を製造する運営責任者を務める。2020年に、JEPLANのグループ会社であるペットリファインテクノロジー株式会社の代表取締役に就任し、ケミカルリサイクル技術を用いた使用済みPETボトルから再びPETポトルの原料を製造する「ボトルtoボトル」関連事業を推進する。

長澤章裕(ながさわ・あきひろ)

大学時代はサッカーでブラジル留学を体験。世界を相手に戦う事を人生のモットーとし、花王入社後はケミカル事業のグローバルビジネス拡大に積極的に携わる。アメリカでの5年間の駐在経験を活かし、現在はアスファルト事業のグローバル展開の責任者としてチームメンバーとともに邁進中。

写真提供:ペットリファインテクノロジー株式会社 / 花王株式会社