JUNKAN Museum 循環ミュージアム

クリエイターが描く「循環」

多様な視点、思想、表現から見つめる「循環」は、こんなにおもしろい!

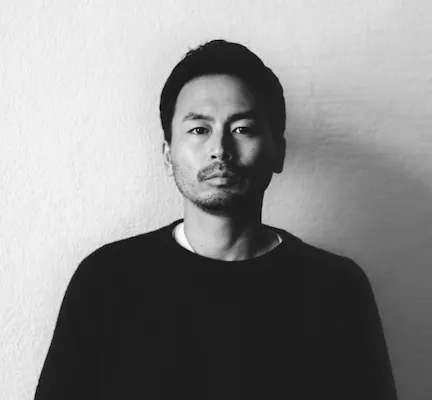

植物染色家

潮津美左紀

6/11

植物染色が紐解く、五行の循環

草木染めと出合ったのは、都内の八百屋で働いていた時のこと。売れ残った野菜をもらった時、直感的に「これは染料に使えそうだ」と思い、試してみたのがきっかけでした。実験的な時間が楽しくて、それからは、仕事から帰ると自宅のキッチンで野菜くずを煮ては布を染める毎日でした。

それまでは、大学で服飾を専門に学び、卒業後はバレエの練習着やレオタードのブランドを主宰していました。ただ、コレクションに追われるファッション業界のサイクルに疲れてしまって。植物で布を染めながら実感したのは、商業として「売るために作り続ける」ことの対極にある感覚でした。今はただ、「作るために作る」というシンプルで純粋な動機で制作に向き合っています。

染色をはじめたのと同じ頃に、『五行(ごぎょう)』と呼ばれる古代中国の自然思想に出会いました。五行は、火、水、木、金、土の5つのエネルギーが循環し、相互に作用することによって、世の中の森羅万象が成り立っているというもの。五行を知ったときに「これは植物染色そのものだ!」と思ったんです。『土』から生えている植物や『木』などの原料を『水』に入れ、『火』で熱する。『金』=金属からできているミョウバンを使って色止めする──。プロセスを追っていくとわかりやすいですが、それらの5つのエネルギーは染色には不可欠な要素で、常に関係し合っています。

植物染色が、火や水など自然界の基本的な要素で成り立っていると考えると、自分の中でとても腑に落ちる感覚がありました。材料を他所からかき集めるのではなく、身近なものから生み出す、自然と呼応したものづくり。東京から自然が豊かな土地へ移住したのも、自生している草花を採取して、染料にできると考えたからです。今はなんでも手に入る便利な時代ですが、一方で災害などでインフラや物資が遮断されたらできなくなることも多い。そんな現代社会への一種のアンチテーゼのような気持ちもあるかもしれません。

山に囲まれた環境に住んでいるので、循環の作用は毎日のように目にします。道で獣の死骸に遭遇する機会も多いんですが、次の日に通ると跡形もなかったりします。山にはそれらを食べる動物がいて、雨が血を流してくれる。自然サイクルは常にそこに在り、気がついたらあらゆるものが循環の一部になっているんだなと感じます。循環しよう! と意識的にアクションしているというより、気がついたら私自身や、作品作りも含めた行動が、循環の一部になっているんだと思います。

色について調べたり、染色を研究したりしていると、さまざまな気付きがあり面白いです。例えば、地球ってこんなにも『緑』と『青』でできているのに、純粋な抽出方法で緑と青を染められる染料は存在しないんです。空も海も青いけれど、掴むと透明で青は実在していない。植物も生えているものは緑だけど、引っこ抜いた瞬間に退色がはじまる。緑はいのちの瞬間を捉えた色なんですね。産まれたての赤ちゃんを『緑児(みどりご)』と呼ぶのも、その象徴的な例だと思います。しばらくすると頬に赤みがさして、赤子になる。そういった発見がすごく面白い。小さな興味を突き詰めると、大きな自然の現象や概念に辿り着く。まるで小さな穴から広大な世界を覗いているような、染色という行為を通して地球のことを解剖しているような感覚になるんです。

撮影協力:0site

写真:坂口愛弥