Feature

火星隕石が私たちにささやく、宇宙といのちのつながり

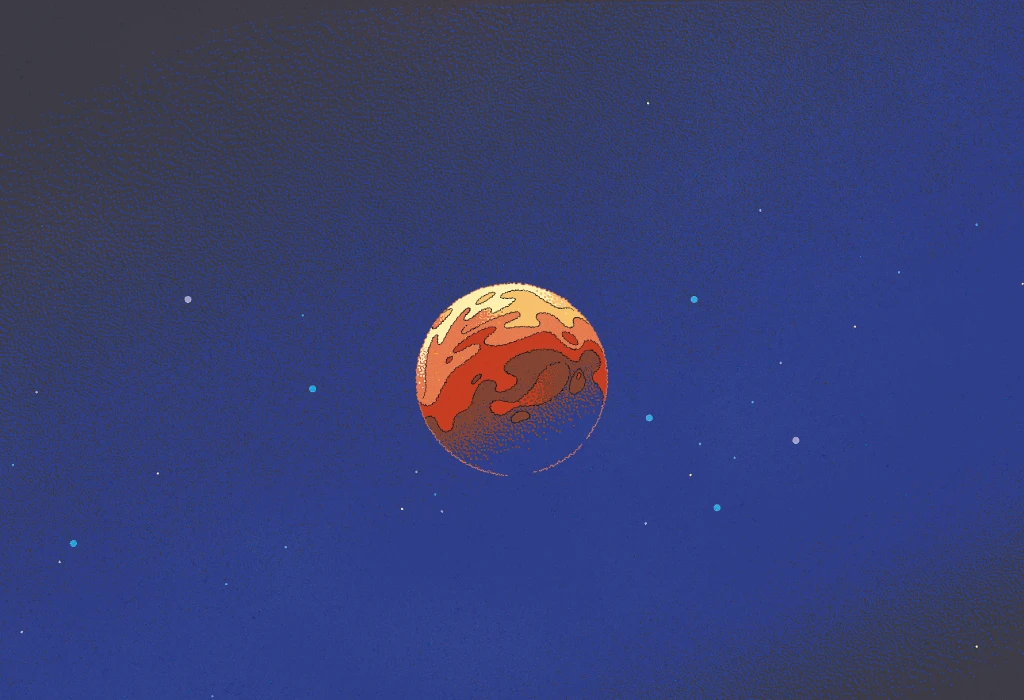

地球の兄弟星とも呼ばれる“火星”。太陽を中心とする太陽系の第4惑星で、地球のひとつ外側の軌道を回っています。お隣といっても、お互いを隔てる距離は平均で2億キロメートル以上。最新ロケットでも、辿り着くには何百日もかかってしまう計算です。そんなお隣の星から、地球へと届いた“石”と人間の奇跡的な出合いについてお話しします。

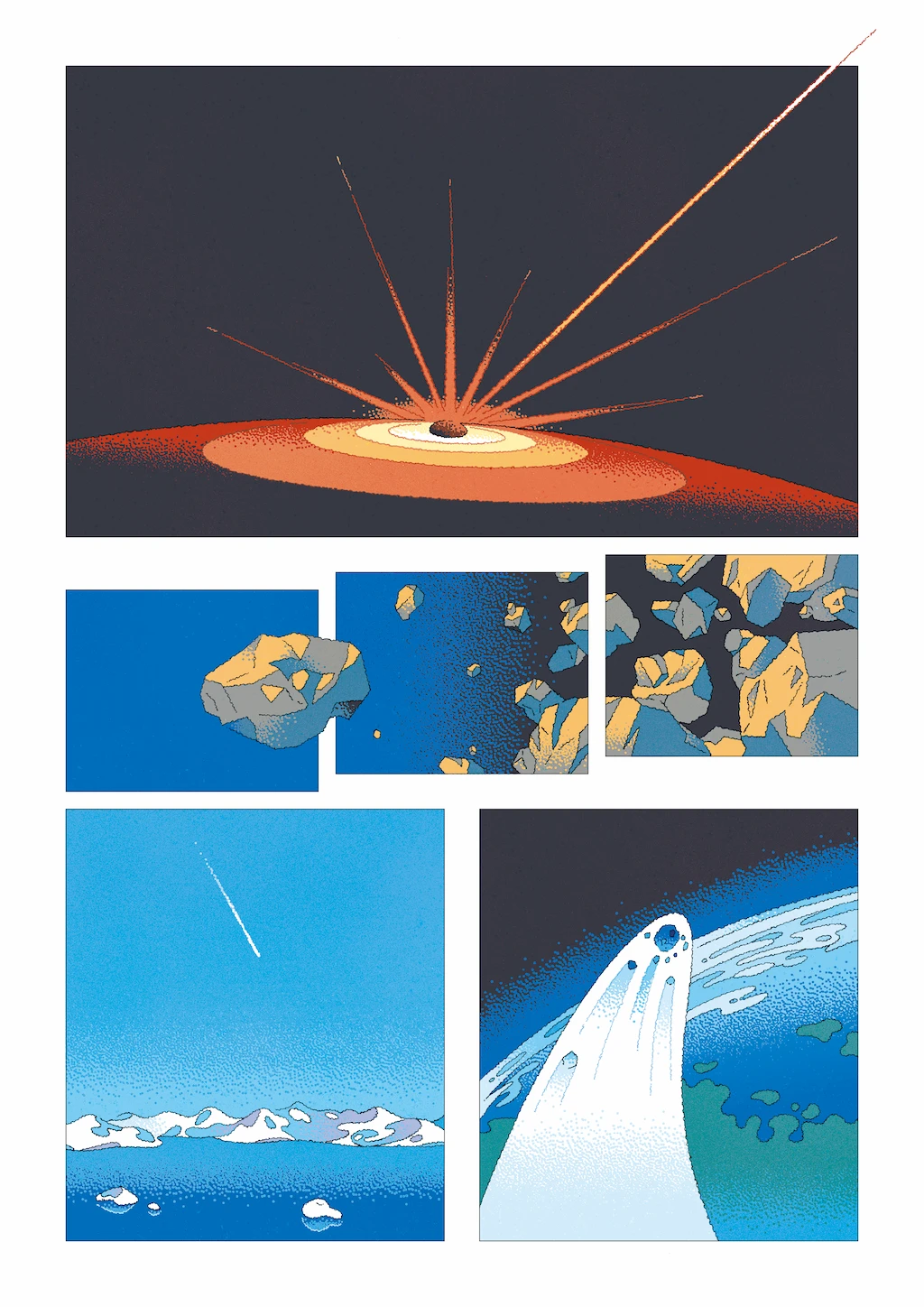

今からおよそ1000万年前、火星に大きな隕石が衝突しました。その衝撃で宇宙空間へ飛び出した石は、長い長い時間、太陽の周りを静かに回り続けました。石はだんだんと地球へ近づき、数万年前、地球の大気圏に突入。突入時の衝撃で割れたり、表面が溶けたりはしたものの、かなりの大きさを保ってこの星にやってきました。

しかも火星の石が落ちた場所は、地球の大半を覆う海でも、雨が降る地域でもなく、氷と雪に覆われた南極大陸でした。落ちたのが海だったら、人が石を見つけることはなかったでしょうし、風や雨にさらされる地域だったら、年月とともに風化してしまったでしょう。石は氷と雪に覆われた南極大陸で冷凍されるような形で、数万年にわたって保存されたのです。

───

●ポイント解説|1000万年の旅

火星隕石が宇宙を漂っていた時間は、約1000万年ということが研究によって判明しています。この数字は、質量分析という科学的な年代測定法の技術によって算出されました。また、地球に飛来する天体のかけらは、その全てが隕石として見つけられるわけではありません。高速で大気圏に突入した微小な隕石は、途中で燃え尽きて散り散りになってしまう場合も。途方もなく長い、スリリングな旅を経て、地球に到達しているのです。

───

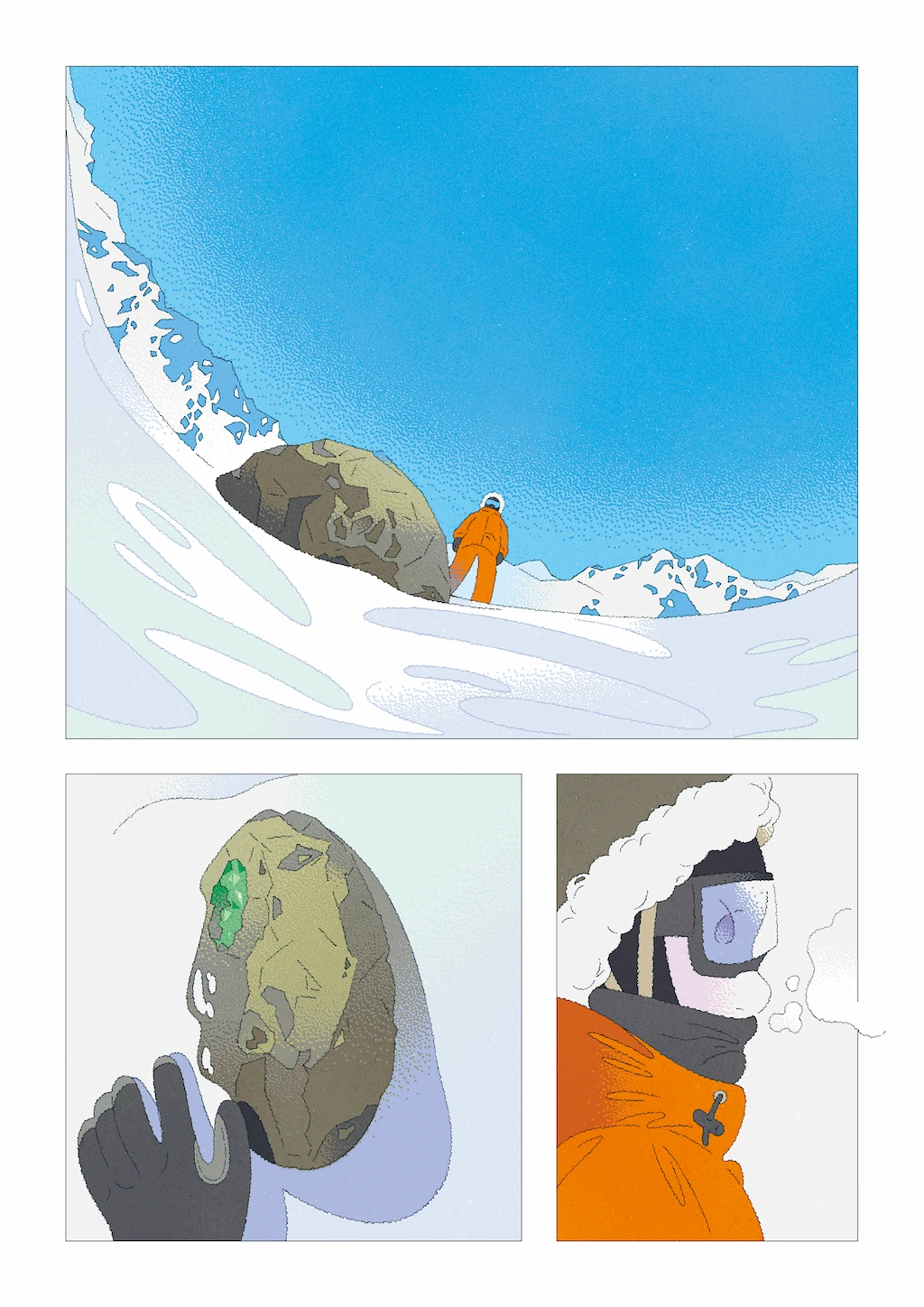

2000年11月29日。南極観測隊の一員として昭和基地に赴いていた国立極地研究所の今栄直也さんは、やまと山脈の近くを探査中に見慣れない石を発見しました。およそラグビーボールほどの黒い石。風化で一部が割れていて、内部に光沢のある緑がかった鉱物が見えました。隕石であることはすぐにわかったものの、それがどこから来た石なのかはまだ誰にもわかりませんでした。その石は他の多くの石とともに基地へ運ばれ、「Yamato 000593」と名付けられます。

───

●ポイント解説|南極は隕石の宝庫

国立極地研究所の昭和基地は、南極の東オングル島、日本から直線距離で約14,000km離れたリュッツォ・ホルム湾東岸に位置します。

南極には隕石が多出する「隕石フィールド」と呼ばれるエリアがいくつかあります。今回の隕石はそのひとつであるやまと山脈(昭和基地の南西約350キロメートルに位置する)付近で発見されました。白い氷上では、黒い隕石は発見されやすいこと。低温かつ乾燥した環境のため、隕石が風化せず保存状態がいいこと。氷河の流れが山脈でせき止められることによって、隕石が氷床の表面に集められることなど、さまざまな条件が重なり、南極は地球上でもっとも隕石が見つかる場所といわれています。「Yamato 000593」という名前は、発見場所であるやまと山脈氷原に由来し、 数字の頭の00は採集した年度(2000年度)。続く0593はその年度に採集した隕石の通し番号を表しています。

「Yamato 000593」の発見には、昭和基地で越冬観測を継続してきたこと、越冬期間中に充分な準備を行ったうえで夏期に集中的に隕石探査を行ったことなど、日本の南極観測活動における地道な積み重ねが大きく貢献しています。

───

翌年、観測隊は日本に石を持ち帰り、詳細な分析を始めました。石やガラスを切ることができるカッターで切断し、それを光が透けるほど薄く研磨します。光学顕微鏡で光を当て、その組織を確認していくと鉱物の特徴的な模様が見えてきました。

「ナクライトだ!」

研究者たちはみな驚きました。ナクライトとは火星由来である可能性が高い、とても珍しい隕石だったからです。さらに詳しく分析し、隕石に含まれるガスの成分を調べると「Yamato 000593」は火星からやって来たということが証明されました。

───

●ポイント解説|貴重なナクライト隕石

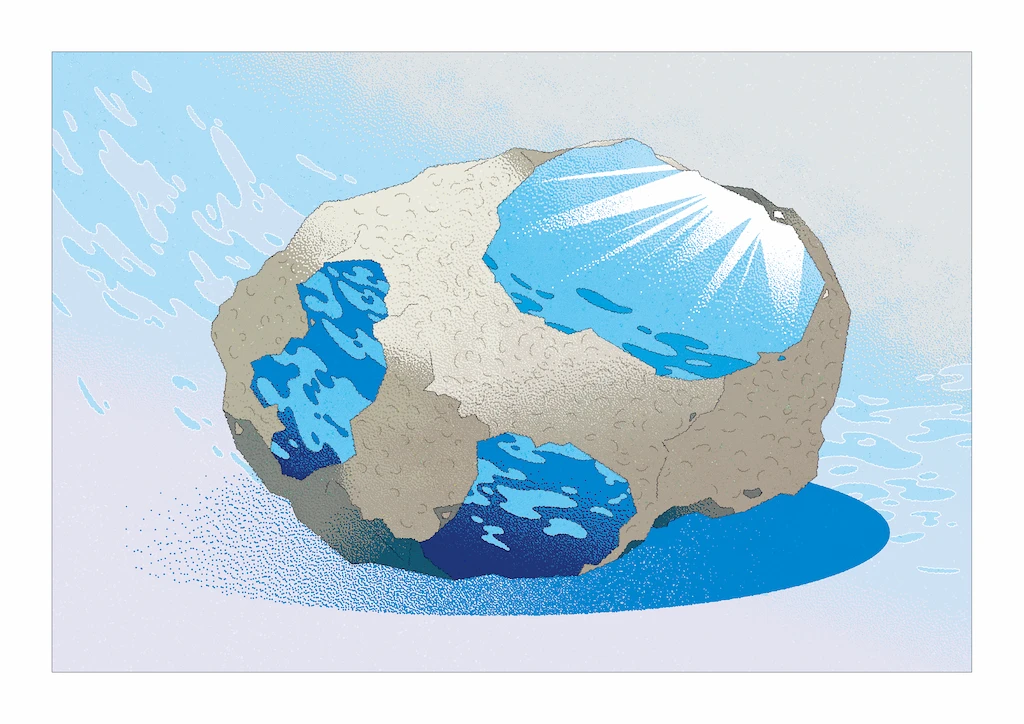

「Yamato 000593」が火星から来た隕石だと科学的に断定する最大の根拠となったのは、米国のかつての火星探査機の詳細な測定記録があったからです。そしてこの火星隕石が貴重とされているポイントは、「ナクライト」に分類される火星隕石であったこと。極地研に保存されている隕石の数は、17400個ほど(※2024年12月現在)ですが、そのうち火星隕石は15個です。ナクライトはさらに珍しく、「Yamato 000593」は世界で4つ目の発見でした。さらに、ナクライトに分類される隕石としては、世界最大級のサイズ(幅29cm、奥行き22cm、高さ17.5cm、重さ約13kg)であることも特徴的です。このナクライトは移動させるだけで、かけらがポロポロと落ちるような、もろい岩石組織であるにもかかわらず、南極で数万年以上の時を経てもなお、大きな石の状態を保っていたのです。

───

「Yamato 000593」に大きな注目が集まるのには理由があります。それはかつて、火星に水が存在したことを示す重要な証拠となるからです。今の火星は大気が薄く、気温の変化が激しいことから、生物が住めない環境と言われています。しかし、かつて地球上の生物が大海原で進化を遂げていったように、火星にも海があり、生命が存在した時代があるかもしれないのです。

2024年には、火星の地下奥深くに液体の水があるらしい、ということがわかってきました。火星に水があるならば、将来人類が火星で暮らすことができるかもしれません。「Yamato 000593」をはじめとする火星隕石の研究によって、火星の過去と現在が解き明かされつつあります。それは、私たちの未来の暮らしを変える鍵となるのかもしれません。

───

●ポイント解説|火星の水

火星の石からは、水がある環境でしか生成されない粘土鉱物が発見されています。つまりこの隕石が火星の一部だった頃、水に覆われた環境だったかもしれません。火星の表面には、湖や川があったことを示す地形が残され、かつて温暖な気候だったと推測されています。現在の火星の表面には、わずかな量の水蒸気と氷しかなく、液体の水は確認されていません。しかし2024年、アメリカ航空宇宙局(NASA)は、火星の地下に大量の水があるという研究結果を発表しました。火星に水がある、という事実は人類にとって大きな意味を持ちます。なぜなら、火星における生命の可能性を示唆するだけでなく、将来の火星探査や移住計画にとっても非常に重要な情報となるからです。また、火星で生命が存在した痕跡を探るための重要な手がかりにもなります。

───

2025年春、大阪・関西万博の日本館に「Yamato 000593」がやってきます。その姿を見るだけでなく、なんと一部に触れることができるのです。1000万年前に火星から飛び出して地球にやってきた宇宙の大先輩であり、まだ見ぬ宇宙の可能性を秘めたこの石に触れるとき、私たちはなにを受け取るのでしょうか。

───

●ポイント解説|月の石と火星の石

1970年に開催された大阪万博では、アメリカ館にアポロ12号が持ち帰った「月の石」が展示され、人々の注目を集めました。半世紀の時を経て、2025年の万博で今度は「火星の石」が展示されます。

70年大阪万博での「月の石」は、アポロ計画で月探査を進めるというその時代の宇宙開発の精神を象徴していました。そして現在、米国を中心に52カ国が参加する「アルテミス」計画では、人類は、月を経由して火星を目指しています。米国は、火星の有人探査を目標に掲げ、実業家のイーロン・マスク氏らは、将来の火星移住計画を提唱しています。日本のJAXAも、火星の衛星フォボスへと探査機を送り、そのかけら試料を持ち帰ることを目指しています。今回展示する火星の石は、地球に落下した隕石であり、実際に人類が火星へ行って採取してきたものではありませんが、人類が火星からそのかけらを持ち帰る日も近いかもしれません。

いずれの「石」も、その時代の宇宙探査活動の発展に貢献する存在であり、「人類が宇宙へ行く」という希望にあふれたものです。次世代に向けた宇宙研究は、日々進み、私たちの未来を変えていきます。

───

偶然か必然か、はるばる地球にやってきた火星の石は私たちに多くのことを教えてくれました。いつか人間が絶滅してしまっても、私たちのからだの水や、この星を覆うたくさんの水も、この石のように形を変えて、どこかの星にまた伝わっていくでしょう。そこで暮らす未来の生き物たちが、その技術で、私たちの生活や、精巧で美しいからだ、奇跡のように豊かな地球の営みを解明してくれるかもしれません。姿形が変わっても決して途絶えない。私たちは宇宙の大きな循環の中に生きています。

人の一生は、宇宙の時間の中ではほんの一瞬に過ぎないけれど、物質はめぐり、遠い未来で、また新たな命へつながってゆく。

そう思うと、いま目の前にある世界がまたちがうふうに見えてきませんか。宇宙とその一部である私たちに思いを馳せながら、このお話を故・谷川俊太郎さんの詩『からだ』で締めくくります。

─

からだ――うちなる暗がり

それが私

ただひとりの

そよぐ繊毛の林

うごめく胃壁の井戸

ほとばしる血液の運河

からだ――闇に浮かぶ未知の惑星

それがあなた

私にほほえむ

いのちはひそんでいる

たったひとつの分子にも

だがみつめてもみつめても

秘密は見えない

見いだすのはいつも私たち自身の

驚きと畏れの――よろこび

そんなにも小さなかたちの

そんなにもかすかな動き

その爆発の巨大なとどろきを

誰ひとり聞きとることができない

いのちの静けさは深い

死の沈黙よりも

とおくけだものにつらなるもの

さらにとおく海と稲妻に

星くずにつらなるもの

くりかえす死のはての今日に

よみがえりやまぬもの

からだ

谷川俊太郎 『からだ』(詩集『シャガールと木の葉』所収)より全文

取材協力:国立極地研究所

イラスト:宮岡瑞樹

ストーリーテキスト:伊藤紺

詩:谷川俊太郎