Feature

醤油はなぜうまい? 調味料から考える日本の発酵文化

Index

醤油、味噌、納豆、酒……私たちの食卓には欠かすことのできない発酵食品。

その豊かな発酵食文化で、日本はいまや「発酵大国」と呼ばれ、世界から注目を集めています。

発酵食品は世界各地にあれど、日本ほど多様な発酵調味料を生み出してきた国はないと、日本の発酵調味料研究の第一人者であり、東京農業大学醸造科学科で教授を務める前橋健二先生は話します。

最小限の原料であるにも関わらず複雑で豊かな味わいや、健康にもたらす素晴らしい効果は、どのように生まれるのでしょうか。

日本が誇る発酵調味料の驚くべき力を、ぜひ、ご賞味あれ。

発酵大国を支えるのは、米麹の持つ「分解力」

日本は「発酵大国」といわれるほどに発酵食品が豊かだといいますが、海外の発酵食品と比較して、どのような違いがあるのでしょうか。

前橋教授

日本で古くから親しまれている発酵食品といえば納豆や漬物。調味料では味噌、醤油、みりん、お酢、がありますね。飲料では日本酒、焼酎のほか、甘酒。大きく調味料、食べもの、お酒、ノンアルコール飲料の4つに分類できます。

世界の主要な発酵食品としては、チーズやヨーグルト、ソーセージなどの熟成肉や、魚を発酵させたものなどが挙げられます。食料を保存しようという考えから発酵がはじまったわけなので、「食べ物」としての発酵食品は世界中にたくさんあります。また、自然現象として糖分が発酵するとアルコールを作りますから、お酒も当然世界中にあるわけです。酢、つまりビネガーは世界中で親しまれていますが、発酵調味料の種類に関しては、飛び抜けて日本に多いんですね。

世界中に発酵食品があるとのことですが、発酵食品を全く食べない地域はあるのでしょうか。

前橋教授

いいえ。食べないところはないと思います。発酵とは加工技術の1つであり、自然現象でもあります。発酵食品を食べずに暮らすということを、現代の科学技術で実現しようとすれば可能かもしれませんが、現実的に発酵食品を一切食べないということは考えづらいですね。食品を保存していたら、自然に発酵してしまいますから。

日本と海外で調味料にはどのような違いがあるのでしょうか。

前橋教授

一般的に、調味料=味を与えるものと捉えると、塩、砂糖、スパイスが大半です。調味料と分類することはできませんが、フランス料理だとソースが非常に重要な位置付けとなっていますよね。食材の出汁を取ってブレンドで味を作り出す。「おいしさ」を作るにはその方が合理的なのかもしれません。

一方、日本食の味付けは調味料がベースになっていると言ってもいいでしょう。醤油、味噌の原料は米だけ、麦だけ、大豆だけ。素材を発酵させることでおいしさを作る。日本の発酵技術は、そこが違う。最小の原料から発酵によって複雑な味を作り出す技術があるから、いろんなものを混ぜて作り出そうという概念がないわけです。

発酵調味料は日本の和食文化に強く影響しています。日本の食事はすごく質素なんだけども、滋味深い。積み重ねていく西洋の味に対し、和食は小さいものを分解して複雑にしていくことで広げていく。その点が大きな違いですね。

食品と違い、発酵調味料が豊富にある国は、日本を除くとあまりないのでしょうか。

前橋教授

お酒などの穀物原料の飲料や、ヨーグルトのような乳製品は海外にも多くあるのですが、調味料はすごく少ないですね。特に海外で発酵調味料を探すとなかなか見つからないんです。どこの国でも親しまれているのはビネガーぐらいですね。お酒があるところには必ずビネガーがあります。

また、アジア圏の食文化には発酵調味料が根付いていますが、そこまで多くの種類があるわけではありません。日本のように種類が多く、あらゆる味を作り出しているのは稀ですね。

というのも、世界中で発酵に用いられるのは酵母と乳酸菌の2つがほとんどなんです。どちらも自然に発生するものですから、それを利用しているんです。酵母と乳酸菌を使った発酵食品は世界中にあります。

前橋教授

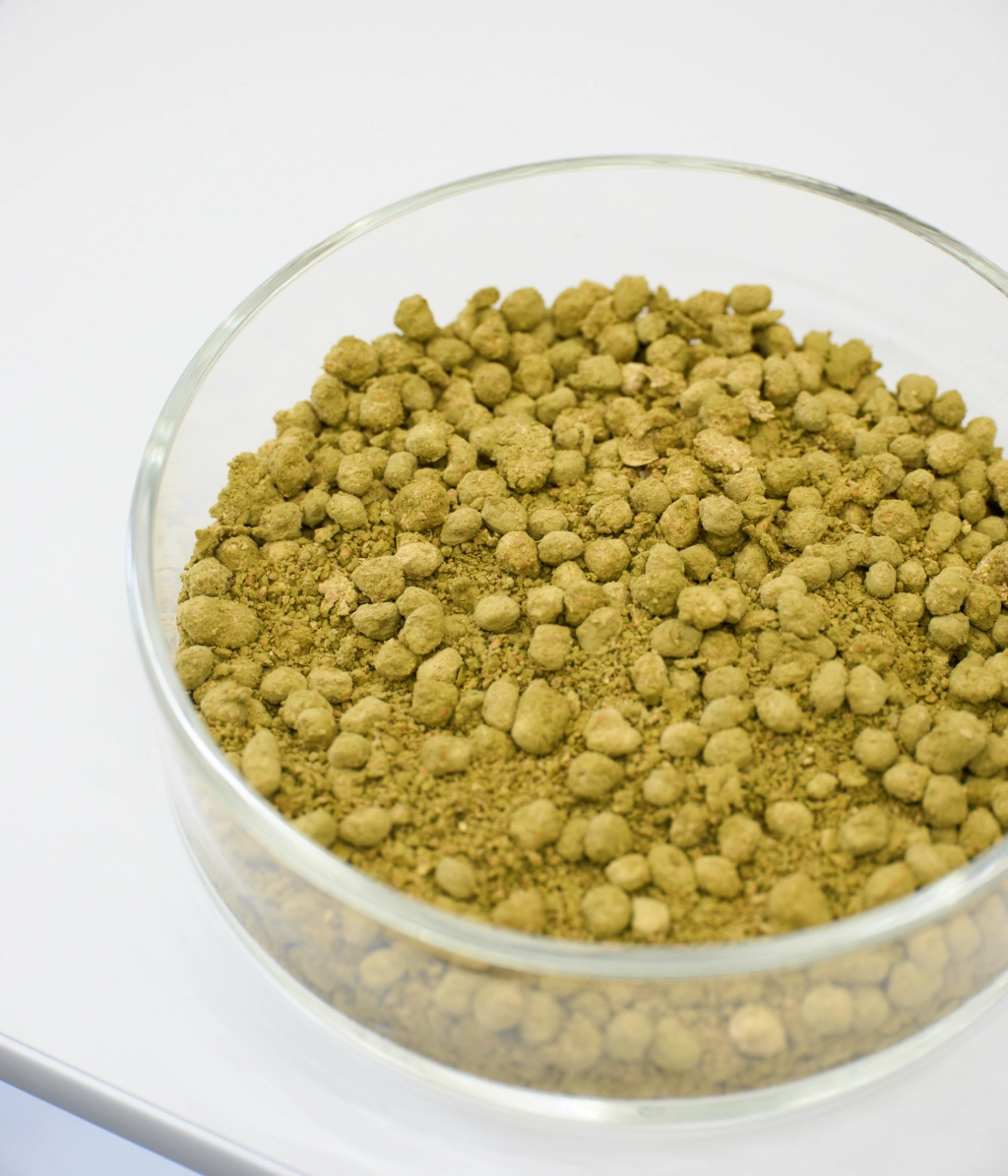

日本の発酵食品には、酵母と乳酸菌のほか、麹菌を使うことが多いんです。もともと麹の原型は中国から来たものですが、日本はその麹を洗練させて磨き上げていった。味噌も醤油もお酒もお酢も、みんな麹から造られている。

麹菌のすごいところは分解する力なんです。成分を横にも縦にも細かくして、複雑にすることができる。微生物なんて概念がなかった頃から、日本の人たちは麹菌によって食べものがおいしくなることを発見していたんですよ。

発酵のメカニズムが解明されたのは、いつ頃のことなのでしょうか。

前橋教授

海外で発酵のメカニズムが解明されたのは1860年ごろ。それが発酵研究のはじまりといわれています。 当時の日本では、目に見えないものが身近な食べものに作用しているなんて思いもよらなかったでしょうね。その後、明治に入る頃に、海外から研究者が日本に来て、そこで麹菌の存在が判明して研究が進んでいった。

それまでのお酒造りにおいては「火落ち(乳酸菌がお酒の中で繁殖し、酸っぱくなってしまうこと)」が頻繁に起こり、品質が安定しないことが問題になっていました。お酒というものは国にとって重要な税収ですから、ロスなく効率的に生産をしたい。その対策として海外から研究者を呼んでお酒造りの技術を確立していったんです。

また、お酢造りも昔は「壺に米と麹と水を入れておけば自然にお酒になって、やがてお酢になる」というシンプルなものだったんです。でも、私たちがいま口にしているようなおいしいお酢は、そんな簡単にはできません。海外からの技術を積極的に取り入れて、お酒に酢酸菌をうまく増殖させる技術を発達させてきたから飛躍的に品質が向上したんです。

お酒にしても、発酵調味料にしても、現在の製法の基盤が確立したのは江戸時代後期から明治初期の頃ですね。

世界からリスペクトされる日本の醤油

麹菌を用いて発酵させることにより、味わいにはどんな効果が生まれるのでしょうか。

前橋教授

醤油を造るのも麹菌が出発点になりますが、味と香りの両方を広げてくれるんですよ。そのため、複雑で上品な味わいが出る。海外の醤油はあんまり発酵させていないので、しょっぱくて旨味のあるものはできるのですが、香りに劇的な違いが出ますね。 香りがすごくいいのは酵母がよく発酵しているからなんです。

極端な例ですけども、ハワイで造られている化学醤油があります。

前橋教授

海外で食されている醤油は濃くて、しょっぱいことが特徴です。日本の醤油は麹菌の作用によってアミノ酸、特にグルタミン酸が多分に含まれていて、いい香りが立ち上がります。また、乳酸菌の働きによって“しまり”といいますか、塩味だけではないしっかりとした味わいが生まれている。日本ほど洗練された醤油造りをしているところはないですね。

日本では江戸時代にこいくち醤油が誕生して以降、大手の醤油メーカーが主導して醤油を磨き上げ、洗練した味を作ってきました。大豆の煮方はどのくらいの加減がいいのか、麹はどのくらい加えたらいいのか、あらゆる観点から検証し、おいしさを追求してきました。

西洋のウスターソースは日本の醤油にインスパイアされたという説があるんです。「黒くてうまい液体が日本にある」と。それをまねて黒くしたらしいんですね。自然に煮込んだってあんな色にはなりませんから。

醤油、酢は海外にもありますが、味噌はあるのでしょうか。

前橋教授

味噌の原型はそもそも中国から伝わってきたものなので中国には似たようなものがあります。韓国や台湾にもありますが、西洋にはないですね。

中国から渡ってきた「ひしお」という、大豆を塩漬けにしたものや麦が元になって、米麹を使った日本の味噌が生まれました。中国では麦や豆を原料にしたものが主流だったのですが、日本では米麹を使った味噌が生まれて、やがて米麹を使った味噌が全国で使われるようになりました。そういった意味では味噌は日本で生まれたと言って差し支えないと思いますね。

麹菌の胞子だけを純化して、きれいに生やす。その麹製造の手法は日本独自の技術のたまものです。

健康にいい理由は「わからない」。発酵の不思議

麹製造の技術が確立したのはいつ頃なのでしょうか。

前橋教授

平安時代には米麹でお酒を造っていましたから、それ以前からあったのでしょうね。一説によると、お供物のご飯にカビが生えて麹になったという話もあります。

中国では小麦粉を団子状にして麹を作っていたのですが、日本では米つぶの状態に麹を生やす。不思議なことに、かたまりと米つぶで、生えてくるカビに違いが出るんです。やがてそれが技術として確立して、日本独自の麹技術が生まれました。

微生物の存在が知られていない時代に発酵食品が作られていたことを考えると、偶発的に生まれたものなのでしょうか。

前橋教授

おそらくは。ただ、確かなことはわからないですね。カビを食べることって、やっぱり怖いことなんです。カビ=毒というのが世界的なスタンダードですが、日本人はカビが毒っていうことが科学的に解明されていない時代から食べていましたから。

なぜ食べられたのか不思議ですね。

前橋教授

たまたま毒のないカビを食べて、安全だった。それを繰り返して食文化として根付いていったんだろうなと想像します。おいしいし、お腹を壊すこともない。そういった経験的なものでしょうね。現在は、日本で使われている麹菌が安全であることは科学的にも証明されています。

発酵食品は一般的に健康にいいといわれていますが、調味料に関しても同様なのでしょうか。

前橋教授

発酵の前に、そもそも大豆自体が健康にいい食材なんです。「畑の牛肉」といわれているように、タンパク質が豊富な上、コレステロールを下げるとか、癌を抑制するとか、血圧を下げるとか、あらゆる機能が詰まっている。

「味噌はなくてはならないもの」なんて江戸時代から言われているぐらいですから。むしろ、大豆をおいしく食べるために発酵させていると考えることもできます。調味料になれば、どんな料理にも大豆を取り入れることができますからね。

ただ、発酵調味料の健康効果としては経験的に知られているのがほとんどで、科学的にはあまりわかっていないんです。発酵調味料の中にだけ存在する健康物質はあまりないにもかかわらず、含まれている成分が多く複雑なので、健康効果の要因を特定できない。なので味噌も醤油も、総合的な評価しかできていないんですね。

何が作用しているかはわからないけど、健康にいいことはわかっている。不思議ですね。

前橋教授

科学的に断定することはできません。が、有力とされるのはやはり発酵食品の最大の特徴である菌の存在ですね。人間の中には腸内細菌が大量にいて、菌と一緒に暮らしているわけで、腸内環境を良くすることで免疫が上がる。発酵食品を摂取することで、腸内環境が改善されているのではないと考えられます。

人間は体の防御機構として、異物を認識して、免疫力を向上させる機能を有します。例えば、花粉が来たのか、ゴミが来たのか、ほこりが来たのか、またはバクテリアが来たのか。そういったことを細胞はちゃんと認識して免疫力を強化する。反対に免疫力が落ちると、さまざまな病気を引き起こします。発酵食品を摂取するのは、つまりあらゆる菌を体に取り入れて、免疫を高めておくということ。トータルで健康を維持できるというのが発酵食品の一番の効果なので、確かに免疫に働きかけると考えるのが妥当だなと思います。

発酵調味料の健康効果に関しては技術の解明が追いついていないだけなので、今後の研究によって明らかにしていきたいですね。