Feature

和食に関するA to Z

後世に残すべき大事な要素とは

Index

実はこれまで曖昧だった和食の定義 押さえておくべき3つのポイント

言語化した時に漏れてしまうもの 和食に欠かせない美学の正体

外からの影響を受けて変化し続ける和食 その中で、変わらない軸とは?

長い循環の中で育まれてきた和食文化 それを意識的に残す段階に

循環の立役者は微生物。中でも、「発酵」は私たち人間にとって身近な微生物の仕事です。この記事では、発酵が重要な役割を果たす「和食」について紹介します。近年では、季節にあわせた食材を余すところなく使うエコフレンドリーな食文化としても世界中から注目を集めています。しかしながら、和食というジャンルは捉えどころがなく、料理人や研究者によってその定義が異なる。和食の代表的な料理とは何でしょう ? 寿司や天ぷらだと言われれば何となく納得できるのですが、ラーメンは和食のうちに入るのかと問われると、頭を抱えてしまいます。また、いまの日本では世界中の食文化が楽しめる反面、和食を食べる機会が減ったともいわれますが、その文化を今後どのような形で残していくべきなのでしょうか。

そこで今回は、醸造学の博士号をもち、現在は自身の料理教室で和食を研究指導している柳原尚之さんに語っていただきました。テーマはずばり、「和食に関するA to Z」。柳原さんが「和食を体験するなら」と太鼓判を押す日本料理店『てのしま』のお料理とあわせて、お届けします。

談:柳原尚之

写真:湯浅亨

─

和食とは何か。その言葉自体の歴史は「フランス料理」や「中国料理」ほど古いものではなく、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されるまでは定義も曖昧でした。一度は和食の代表格として京料理をユネスコに登録しようという動きもありましたが、特定地域の利益につながるため実現には至らず。それから専門家の間で何度も話し合いながら、和食の定義が絞られていったのです。

実はこれまで曖昧だった和食の定義

押さえておくべき3つのポイント

1つ目は、日本ならではの豊かな食材を生かしている、ということ。日本は南北に長い島国で、まわりの海には暖流と寒流がぶつかる潮目があるのですが、そこにはプランクトンが豊富に生息し、良い漁場となります。日本近海には多種多様な魚が生息していて、豊洲市場では常時150〜200種類を取り扱っています。野菜の種類も同じくらい豊富。よく一汁三菜という言い方がされますよね。ごはんとお味噌汁に3つのおかずがつく。その三菜も、主菜・副菜2種という考え方ではなく、本来は煮たり焼いたり蒸したり、異なる調理方法で作ることを指します。一つの献立の中で使われる食材の数にしても、和食ではだいたい13種類くらいでしょうか。海外の料理は平均7〜8種類と言われており、それとくらべてもかなり多いことがわかります。

2つ目は、四季折々の料理であるということ。日本、特に江戸期では、旬のものをいち早く食べることを「粋」としてきました。例えば王宮料理が発祥のフランス料理では、普段食べられないフォアグラやキャビアなどの高級食材を使うことが贅沢ですが、和食はそうではありません。例えば、初鰹。春先、日本橋の魚河岸に入ってきた鰹を人より早く高い値段で買って食べることが贅沢でした。日に日に値段は下がるのでいつかは誰でも食べられるのですが、初物に価値を見いだしていたのが江戸っ子。現代で新物の果物が高値で競り落とされるのも、同じ理由からです。

3つ目は料理が健康的であるということ。和食では、出汁を引いたり、食材を茹でたり、調理の際は主に水を使います。そこに醤油、味噌、みりん、酢などの発酵調味料を加える。海外では油の中で調理をして、香辛料で味をつけます。だから向こうで料理が美味しい時は、よく「フレイバー・イズ・グレート(香りが良い)」と表現されます。和食は油を使用しない分、食材が持つ本来の美味しさがより大事になるわけです。

海外の料理人に和食のことを説明すると、「こういう料理を作るのは日本人だけだ」と驚かれます。海外のシェフはインパクトを出したがります。例えばスペインでは日本人からするとものすごく酸っぱい料理が出てきたりするんですが、それが良しとされる風土があります。一方、日本の料理人はバランスを重んじる傾向にあります。それがどこのお店で食べても美味しいという、日本料理店の平均点の高さにつながっているのかもしれません。

言語化した時に漏れてしまうもの

和食に欠かせない美学の正体

ただ、どれだけ和食の定義を煮詰めてみても、言語化できないニュアンスは残ります。ひとつは日本人の美意識。例えば、カレーライスやラーメンは和食なのか ? 現在では、日本人は和食よりもその2つの方が食べる頻度は高いはず。でも、それらが和食かといわれるとやっぱり違和感があります。国民食なのに、和食とは言いがたい。不思議です。

箸の置き方ひとつにしたって、縦に置くと大半の日本人は気持ち悪いと感じる。美意識ですよね。これには面白い話があって、遣隋使の頃に中国から箸の文化が入ってきた時点では、横置きだったそうです。その後、遣唐使の時代になり、中国の文化自体が変わり箸が縦置きにかわりましたが、日本では横置きの文化がそのまま残りました。つまり、海外由来のものがいつの間にか和食の一要素となり、そこに美意識が宿っていく、ということです。

外からの影響を受けて変化し続ける和食

その中で、変わらない軸とは?

では、和食の軸をなすものはいったい何なのか。それは米です。米に合う食べものが日本人の好みだとすると、海外由来の料理でも和食になりうるものが見えてきます。例えば、すき焼きが日本に入ってきたのは明治の頃ですが、いまそれを日本料理じゃないと主張する人は少ないでしょう。そう考えると、先ほど挙げたカレーライスにしても、一般家庭でたべられるようになって50〜60年ですから、あと数十年も経てばすき焼きのように和食認定される可能性は大いにあります。

天ぷらしかり、和食の中で海外の影響を受けていないものはありません。お米だって元を辿れば外から入ってきたもの。日本は、国外のものを積極的に取り入れて自分たちの文化に昇華していく力に長けている。むしろ、そうやってアレンジしていく過程こそが和食らしさと言えるかもしれません。

私は自身の料理教室を運営する中で、「和食かくあるべし」とは考えないようにしています。食材も世界中から入ってくるわけだし、これまでの歴史と同様、いろんな要素を取り入れて和食を進化させていきたい。和食は多面的で、食材、器、調理を総合して日本らしさを出すもの。だから、日本の器に乗せて箸で食べたら、それは何であっても新しい和食に見える。何かの要素がひとつずれていたとしても、必ず落としどころはあるのです。

ただひとつ、天ぷらのように調理法として油を使うのではなく、海外のように油を調味料として使うことになると、自分でも少し「違うかな」と感じるかもしれません。あくまで食材の持つ味をいかしたい。もうひとつ、お米という真ん中だけは変えたくないですね。お米にあうもの(おかず)を時代や状況にあわせてアレンジしていくのは問題ないのですが、米自体がなくなると和食の道筋が消えてしまう気がします。

和食文化はこれまで家庭で守られてきたと思っています。焼き魚とごはんとお味噌汁、ほうれん草をサッとゆがいて、煎ったゴマと出汁、醤油をかける。それだけでも立派な日本料理だといえます。その普段の料理を、新鮮な食材にこだわり、器にこだわることで、格調高い料理となります。

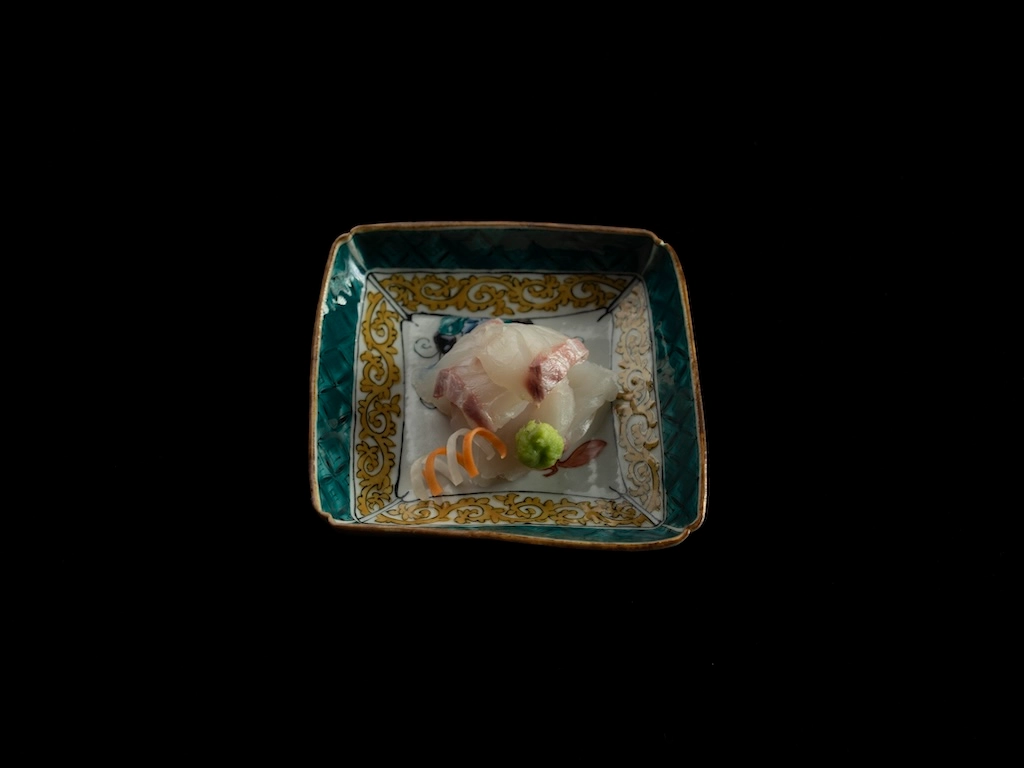

ちなみに今日は、日本料理店のオススメとして、懐石料理の名門『菊乃井』で修行を積まれた林亮平さんの『てのしま』を挙げさせてもらいました。ここは食材本来の味を生かし、技術に裏打ちされた料理を老若男女が楽しめるように提供している。一つ一つの料理に和食の大切なエッセンスが詰まっていると思います。

長い循環の中で育まれてきた和食文化

それを意識的に残す段階に

日本の歴史は長い流れの中にあり、文化がはじまってから一度も外国に侵略されたことがありません。政治のトップが変われど、天皇制の中で文化が途切れることなく継続している、稀有な国なのです。室町時代に茶や生け花のような伝統文化の形式美が誕生し、江戸時代には西洋文化を取り込むようになる。さらに明治維新のころには天皇陛下にフレンチのフルコースを出すようになったりもするんですが、毎回必ず揺り戻しがありました。そこで海外文化が独自に解釈されていく。先ほども申し上げたように、それこそが日本のお家芸。和食においても、この循環が絶えず続いてきたことが重要だと思います。

いま、世界中で食文化の融合が加速しており、それが味の均一化につながっているのが事実です。日本国内に限っても、例えば京料理と江戸料理では組み立て方が異なるのですが、現代では東京でも薄口醤油も使いますし、塩をあてた魚を使うことが主だった京都で生のマグロが出てくるようになりました。

地方の駅には必ずファミレスのチェーンがあるのと同じような現象が、いまは世界規模で起こっています。フランス料理を食べに行っても日本の食材が当たり前のように出てきます。だからこそ、和食においても「ここを大事にしていこう」という基盤や指針を持つことは、今後いっそう大事になってきます。

実はこれまで、日本の法律文の中に「食文化」という言葉は存在していませんでした。それが平成29年に、文化芸術基本法の改訂によりこの言葉が記載されるようになりました。ただし、残しておけば継承できるというものではなく、日常の中で柔らかく変化していくもの。だから、同じ形で残らずとも、その時々の食文化を記録することが重要。これまで自然に残ってきたものを、これからは意識的に継承していく。万博の日本館も、そのきっかけになれば嬉しいです。

『てのしま』

京都の老舗料亭『菊乃井(きくのい)』で修行をつんだ林亮平さんと、グラフィックデザイナーから和食の料理人に転身後、北欧で和食店を経営していた女将の林紗里さんによって、2018年3月にオープン。店名は、林さんの本家がある香川県の離島「手島(てしま)」から命名。コンセプトは「みんなの和食」。2023年、ミシュランガイド東京の一つ星を獲得。

◉東京都港区南青山1-3-21 南青山1-55ビル 2階

☎️03-6316-2150

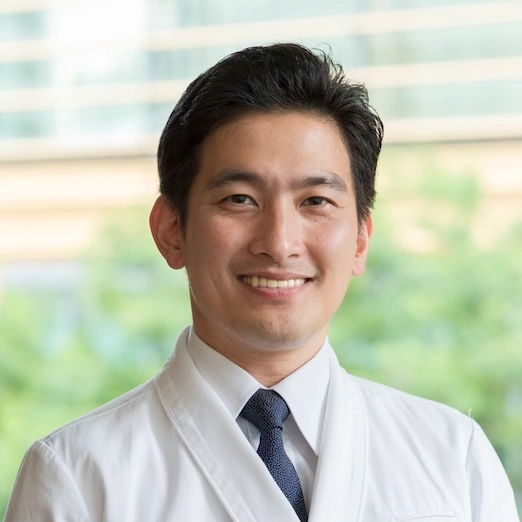

柳原尚之(やなぎはら・なおゆき)

1979年、東京都生まれ。東京農業大学大学院修了。博士(醸造学)小豆島の醤油会社勤務やオランダの帆船でのキッチンクルーを経て、現在は、東京・赤坂の柳原料理教室で、日本料理、茶懐石の研究指導にあたる。NHK「きょうの料理」などテレビ番組出演の他、大河ドラマなどの料理監修、時代考証も手がける。2015年に文化庁文化交流使、2018年に農林水産省日本食普及の親善大使に任命。