Partners

「双鶴」共創プロジェクト:3Dプリンタからはじまるプラスチックの共生アップサイクル

慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)、エス.ラボ株式会社、株式会社DigitalArchi、株式会社放電精密加工研究所・共創プロジェクト

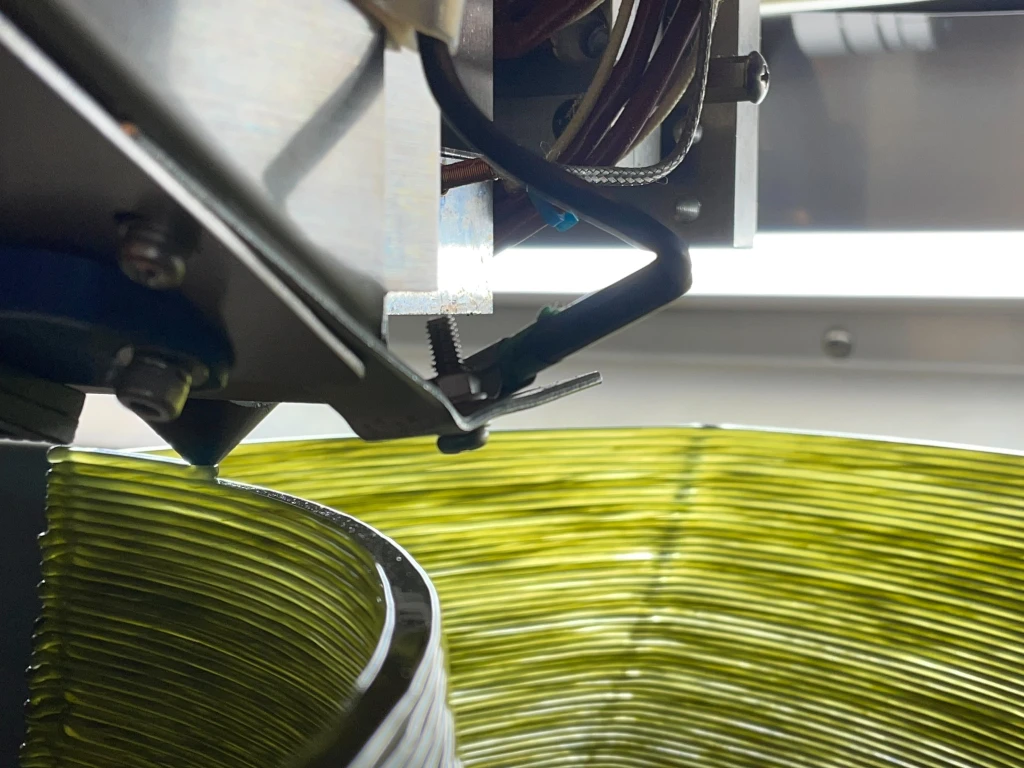

2機の6軸ロボットアーム型3Dプリンタを中心とした循環型ものづくりシステム「双鶴」を展示するために、慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)、エス.ラボ株式会社、株式会社DigitalArchi、株式会社放電精密加工研究所が特別に集結し、共創したプロジェクトです。未利用天然資源を配合した独自のプラスチック材料から、プロダクトの製造・検査・仕上げ・修理・リサイクルまでを総合的に実現する未来のファクトリーを紹介します。

日本館への協賛を決めた理由とその背景について教えてください。

われわれは国の研究開発プロジェクトとして、国産の3Dプリンタを10年以上に渡って開発してきました。3Dプリンタはごみや騒音を出さず、また電力使用量も少ない製造方法です。また、最終的につかわれなくなったものは、部品や材料として再利用することもできます。さらに今回の万博では、石油ではなく植物からつくったバイオプラスチックを使用しています。このように、環境負荷が低い「循環型ものづくり」を目指した3Dプリンタの最新の姿を、世界に届けたいと考え、協賛を決めました。

もうひとつ紹介したかったのが、大小2基のロボットアーム型3Dプリンタが、まるで「いのち」を宿した2羽の「鶴」のように見える、有機的・生命的な動きです。今回の万博で「3Dプリンタでつくられたもの」は、きっと会場のさまざまな場所で当たり前に見ることができるでしょう。しかし3Dプリンタの魅力は、できあがったものだけではなく、「つくっている途中の動き」にもあると考えています。

2羽の鶴が、時に休んだり、励ましあったり、助け合ったりするように、ロボットどうしが協力してものをつくりあげていく。そのような「所作」にも、日本発の3Dプリンタとしての文化性を込めたいと考えました。

万博開幕に向けて、社内外になにか変化は感じますか?

われわれは、この万博のためにはじめて集結したチームです。これまで、慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)は循環型ものづくりの総合研究を、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)は国産バイオプラスチックの研究開発を、エス.ラボ株式会社は国産3Dプリンタの基盤となる機械開発を、株式会社DigitalArchiはロボットアーム型3Dプリンタの動作制御技術を、株式会社放電精密加工研究所は混錬プラスチック製造技術を、それぞれ先駆的に開拓し、技術を蓄積してきました。それらの要素技術が今回、万博を機に束ねられて、ひとつのパッケージとして展示されることになったため、チームの中に新しい勢いが生まれています。それぞれが活動場所としている鎌倉、金沢、相模原、京都などを行き来することで、新しい視点が生まれてきています。また、大学と企業の混成チームであり、企業のなかにもスタートアップから大企業までが含まれているため、お互いにこれまでなかった視点を与えあっています。

なお、今回は「慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)」「金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)」と略称で記していますが、正式名称はそれぞれ、「リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点」「再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点」であり、10年先を目指し大学を中心とした産官民の共同体制を構築しています。万博の経験は閉幕後も、これらの拠点活動として継続していこうと考えています。

自社の中で “循環” 的な取り組みはあるでしょうか。

われわれは、自社というよりも、地域を巻き込んだ循環型まちづくりの実践を、それぞれの所在地で行っています。たとえば、慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)は、人口10万人以上の都市で自治体のリサイクル率全国1位の鎌倉市をフィールドとしています。鎌倉市で自治体が市民と連携して集めている製品プラスチックを原材料として、国産3Dプリンタを用いてまちのベンチや遊具、植木鉢などをつくって、公共空間に設置しています。このようなサイクルを回すことによって、市民は、ごみを減らすという意味で「地球(環境)」に貢献しながら、さらに自分のまちにベンチや遊具が増えるという意味で「地域(公共)」にも貢献している、という二重の感覚が生まれてきます。そういう行為を行う市民を(「消費者」ではなく)「循環者」と呼び、未来の子供たちへの教育にも採り入れようとしています。

また、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)は、日本国内で採れる植物からプラスチックをつくる研究をしています。「循環」といっても、世界全体でまわすもの、国内でまわすもの、地域でまわすもの、など、適切なスケールはさまざまです。それぞれの会社が中心となりつつ、外へと広がる循環の輪をつくりだそうとしています。

日本館や万博に期待していることはなんですか?

今回の日本館により、これまでとは異なる「(ごみ)資源化施設」の未来像が具体化されることです。これから少子化を迎える日本では、これまでのように自治体ごとに焼却炉を持ち、ごみはすべて「燃やす」という前提は徐々に崩れてくるでしょう。ごみ処理施設は、「焼却」するだけではなく「資源化」するものになっていき、さらに、処理施設は、教育機能、研究機能、インキュベーション機能、ギャラリー機能、宿泊機能、ファクトリー機能などが追加された「複合施設化」していきます。そういった、未来の新しい(ごみ)資源化施設のイメージを共有化するための最初の一歩に、日本館がなればよいと思います。そして、各自治体の担当者や関係者が、自分たちの地域には、どのような資源化施設が欲しいか、そのディスカッションを始める端緒になれたらよいと考えています。

われわれは、国立環境研究所と連携し、自治体のための処理施設の検討ツールの開発も行っています。このような新しい流れを全国的に生み出していくきっかけになればと思います。

万博を契機に社会がどのように変わっていくとよいでしょうか? また、その実現に向けて自分たちはどのようなことができると思いますか?

10年後、20年後の展望(あるべき姿)をまず考え、その中長期的な視野に立って、根本的な社会の移行(トランジション)へ向け、知恵と力をあわせられる社会(=共生と共創が基本になる社会)になればよいと思います。そのためには、まず自分たち自身がそれを実践することが大事だと考えています。

慶應義塾大学と金沢大学はそれぞれ、国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)による「共創の場形成支援プログラム (COI-NEXT)」の一部として、それぞれの拠点を運営しています。このCOI-NEXTの趣旨はまさに、10年後、20年後のあるべき姿から逆算した、バックキャスティング型の研究開発を進めることです。

このプログラムには、大学、企業、市民、自治体、立場の異なる人たちも多数参加しています。スタートアップの創出もどんどん起こってきています。ぜひこうした中から、「みらいの仕事」と、それを担う新たな「人」が育まれていくことを、最終的に目指していきたいと考えています。

最後に、読者の方に伝えたいメッセージなどあればお聞かせください。

わたしたちは、3Dプリンタを活用しながら、これまで「使ってすぐ捨てる」という「ワン・ウェイ」のイメージが強かったプラスチック製品を、なるべく長く愛されて使えるものに形を変える「ロングライフなアップサイクル」に取り組んでいます。そのなかで、微生物、藻類などの地球上の生きとし生きるものや、老若男女さまざまな人々と一緒に考えてつくることを大切にしており、それを「共生アップサイクル」と呼んでいます。

こうしたコンセプトのもとで、新たな「循環型ものづくり」の技術開発と、仕組みづくりを行おうとしているのです。わたしたちのこれからの挑戦は、「循環型ものづくり」をさらに発展させ、「循環型まちづくり」へとつなげていくことです。

ぜひ、みなさんも「ごみを出さない」新しいまちのしくみについて、考えてみてもらえたらと思います。