Interview

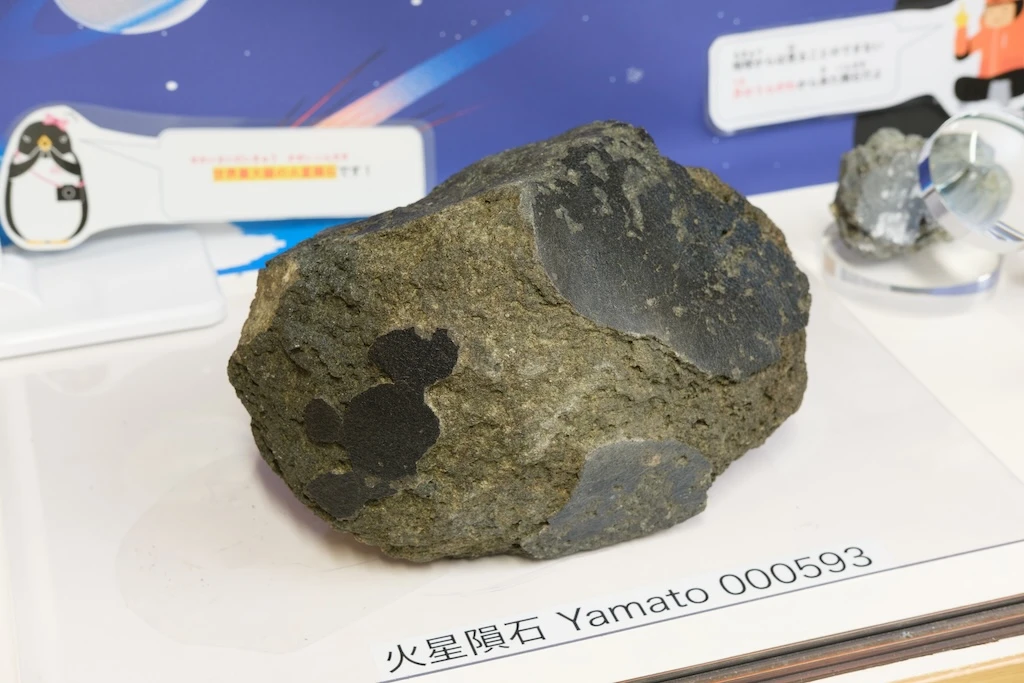

「南極観測隊」が発見! 火星の石に秘められた約1000万年前の物語

日本館で多くの注目を集める展示の一つである「火星の石」は、どこで発見されたかご存知ですか。

実はこの隕石、分厚い氷で覆われた南極で見つかったもの。毎年日本から南極に派遣されている南極観測隊が、昭和基地から南に約350km離れた「やまと山脈」付近で発見しました。

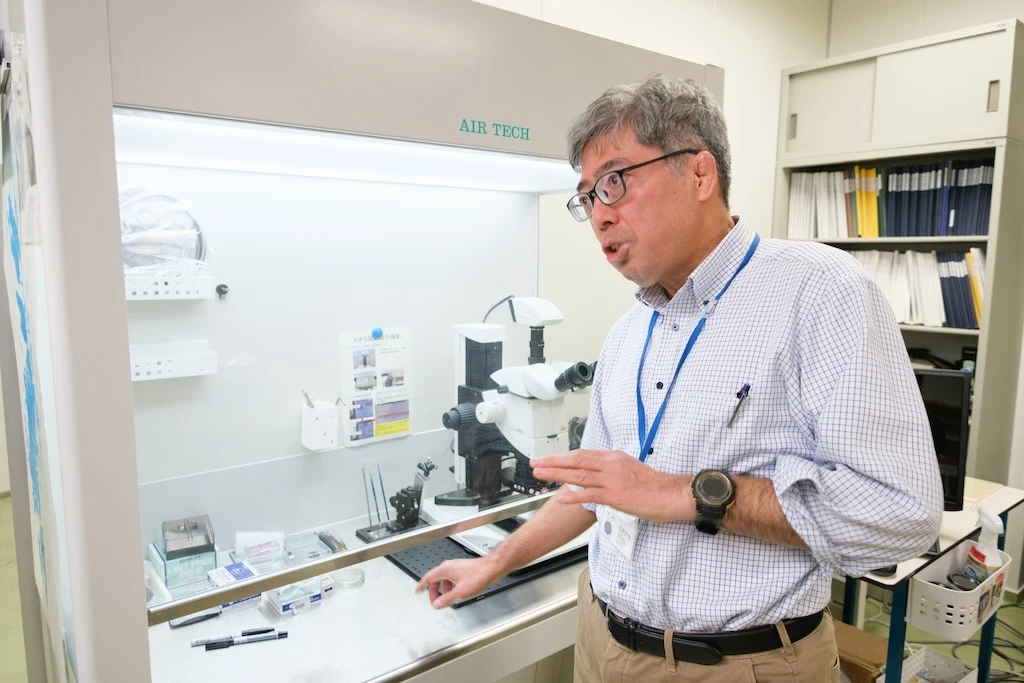

今回、「火星の石」を実際に発見した国立極地研究所の今榮直也助教に直撃 ! 発見時のエピソードや隕石が持つ魅力についてお話をお聞きしました。

国立極地研究所(極地研)とは?

南極圏と北極圏という特殊なエリアでの観測、実験、研究を行う大学共同利用機関。「南極地域観測隊(通称:南極観測隊)」の実施も文部科学省の統合推進のもと、国立極地研究所が行っています。大気やオーロラなど気候に関連する観測をしたり、氷の中に閉じ込められた空気や物質から大昔の気候を分析したり、極地特有の生態系を調査したりといった多様な研究テーマを通して、地球環境の過去・現在・未来を解き明かそうとしています。

「隕石」は南極圏における研究テーマの一つです。

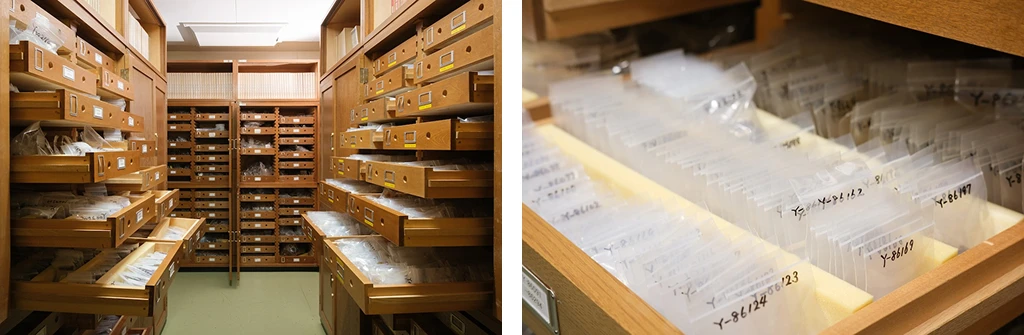

南極で収集された貴重な隕石コレクションがずらり1万7,000個以上!

南極で隕石の研究が始まったきっかけについてお教えください。

今榮助教

今からさかのぼること56年前、1969年に南極観測隊が昭和基地から約350km南西に離れた「やまと山脈」で偶然9個の隕石を発見したことに端を発します。真っ青な氷の上にポツンと落ちている黒い石に気づいた隊員が、「なんでこんなところに石があるのだろう?」と持ち帰ったものが隕石だったのです。分析してみると、含まれている物質や成り立ちがそれぞれ異なるものが6種類あったと判明。つまり、それほど離れていない範囲内なのに別の天体からバラバラの時期に地球に飛んできた隕石がいくつも落ちていたとわかったのです。不思議ですよね。

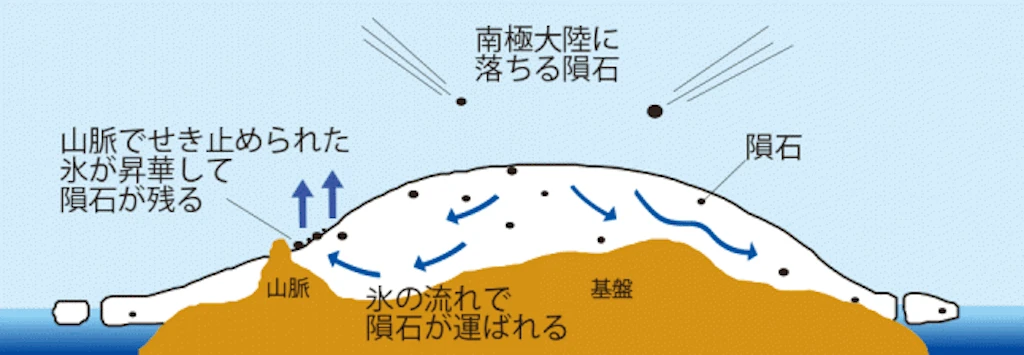

その後も同じ地域で隕石の発見が続いた結果、わかったことがあります。それは「南極に落ちた隕石が雪の中に取り込まれた後、数十万年から数百万年という長い時間をかけて雪の下にある氷床とともに移動し、途中に山脈があるとそこでせき止められて溜まり、徐々に表面に近い場所に押し出される。そして表面の氷が強い風によって昇華することで表面に現れる」ということです。

これまでにどんな隕石が見つかっているんでしょうか。

今榮助教

“正体”がわかっているものでは、月から飛んできた隕石が9個、火星から飛んできた隕石が15個見つかっています。とはいえ、“正体”が明らかになっているのは全体のほんの1割。あとの9割はどの天体から飛んできたのかは明らかになっていません。現在、極地研の「南極隕石ラボラトリー」には大小さまざまな1万7,000個を超える隕石がコレクションされています。

今榮助教

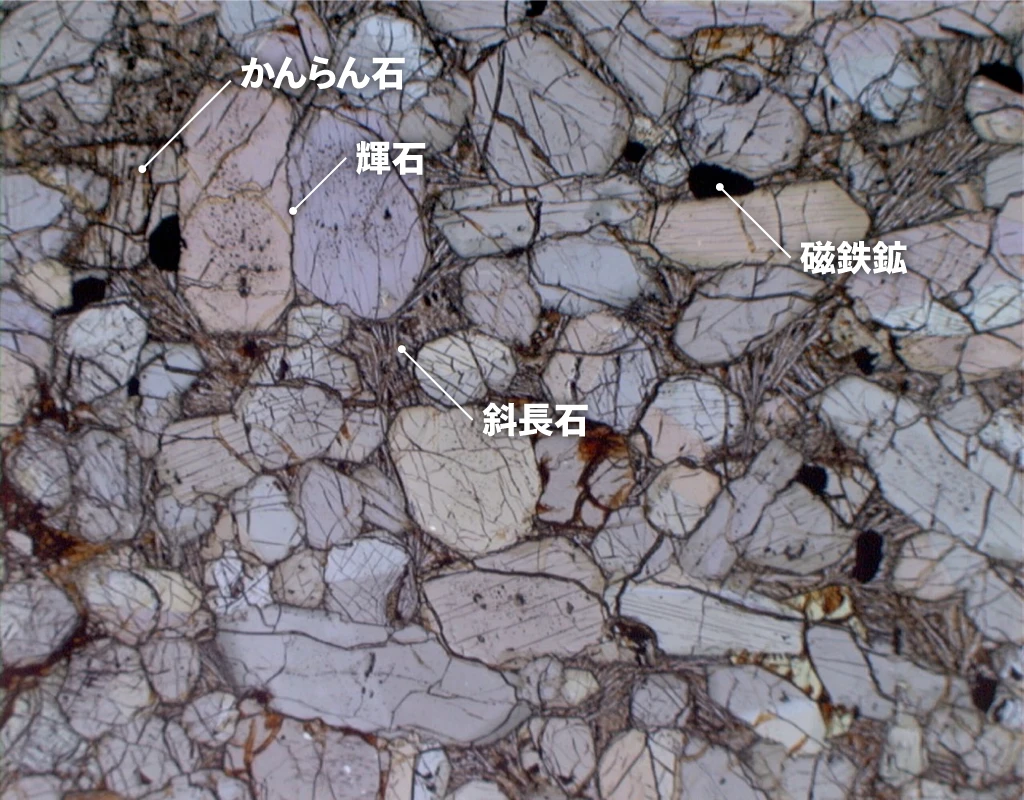

コレクションされた隕石は、世界中のさまざまな専門家によって分析・研究が続けられています。まずは光が通るくらい薄くスライスしたものを光学顕微鏡で観察し、どんな鉱物が含まれ、それらがどう並んでいるのかを見て、分類を行います。さらにX線を当てて化学組成を分析する、焼く・溶かすといった方法で内部のガス成分を分析するといった手法を選ぶ場合もあります。

それはラグビーボールほどの隕石。緑色に輝く姿に「他とは違う」とピンと来た

「火星の石」を発見されたときの様子について教えてください。

今榮助教

発見は2000年11月。私は第41次南極探検隊の一員としてやまと山脈付近で隕石採集を行っていました。実はこの日、300を超える隕石が見つかっていたんです。多くは数cmほどの小さなものだったのですが、「火星の石」は幅29cm・高さ17.5cmほどのラグビーボール大のサイズ。これは大きいな、というのが第一印象ですね。隕石は表面がもろく欠けやすいため、発見したものは一つひとつ保存袋に入れて持ち帰るのですが、あまりに大きいため持参した保存袋に入らず、手持ちのゴミ袋に入れて帰らなければなりませんでした(笑)。

そして目を引いたのが、その色合い。真っ白な氷の上に緑色が映え「見たことのない隕石だ」と思いました。地球の大気圏に突入すると空気との摩擦で隕石の表面が焼かれて溶けるのですが、溶けた部分の隙間から隕石にもともと多く含まれる輝石の暗緑色が覗いていたのです。

そんなに大きいのですね ! どうやって日本まで持ち帰ったのでしょうか ?

今榮助教

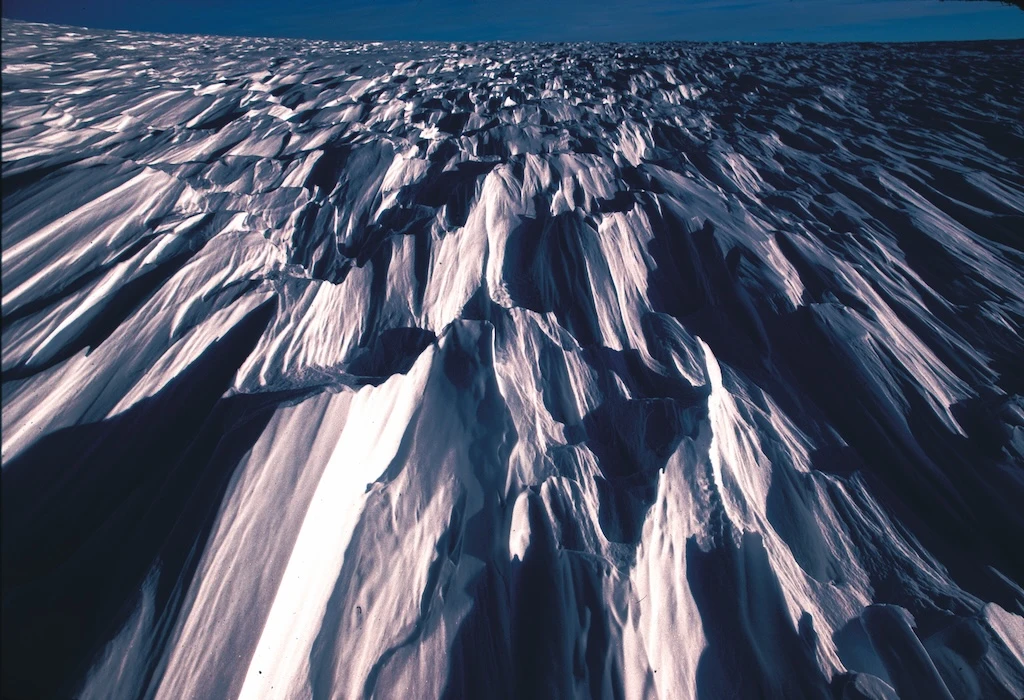

隕石はとてももろい上に冷凍状態にあります。その状態をできるだけ保ったまま研究施設まで運ばなければいけません。まずは隕石同士がぶつからないよう個別に分けてソリに積み込み、南極観測船「しらせ」が停泊している沿岸近くまで、雪原の探査を終了した1月半ばから9日間かけて運びました。雪原は強い風で雪が削られてできる“サスツルギ”と呼ばれる1mほどの凸凹が続く状態。ソリが転覆する可能性もあるため慎重に進まなければならず、大変でした。

今榮助教

船に積み込む際には、冷凍状態をキープする必要があります。常温になると表面に結露が生じ、その水分で隕石に含まれる金属が錆びて成分が変化してしまう可能性があるためです。食料を運ぶ冷凍庫に入れて日本まで船で運び、2001年5月に日本に到着しました。

他とは明らかに違う隕石だということで、他の隕石に先駆けて分析を開始。すると火星からやってきた隕石だとわかったのです。

火星を飛び出した石に刻まれた1000~1300万年前の“記憶”

なぜ火星から来たとわかったのでしょうか。

今榮助教

根拠は3つあります。1つ目は鉱物の組成。地球の岩石と同じように形の揃った鉱物組織があり、鉱物がマグマだまりの中で降り積もって固められた状態だとわかります。そのことから、ある程度の重力場がある天体から来たと想像できます。

2つ目は隕石の年齢。分析により岩石として生まれたのが13億年前だと判明しました。太陽系が生まれたのは46億年前なので、それと比べるとかなり“若い”岩石だと言えます。岩石は火山活動によって生み出されることから、この隕石の出身地では46億年前から少なくとも13億年前まで火山活動が続いていたということがわかります。それほど長期的に火山活動が生じるということは、ある程度大きな天体だと推測できるのです。これも火星が候補に挙がる根拠になります。

そして決定的なのが3つ目、内部に閉じ込められた空気です。火星で岩石として生まれた際に内部に当時の空気が閉じ込められたままになっているのですが、その成分がNASAによって1975年に打ち上げられたバイキング探査機が火星に着陸して観測した大気の成分組成とほぼ一致しているのです。

他にもわかってきたことはあるのでしょうか。

今榮助教

はい、「火星の石」には水がない限り生成しないとされている粘土鉱物が含まれていることが明らかになっています。これこそかつて火星に水が存在したことを示す証拠の1つとなっています。

また今回日本館で展示されるもの以外にも南極やサハラ砂漠などでも同一種の火星隕石が見つかっているのですが、不思議なことにほとんどの隕石が火星を飛び出したタイミングは同じで約1,000~1,300万年前だとわかっています。このことから約1,000~1,300万年前に、火星に大きな隕石が衝突するなど何らかの大きなイベントが起きたと推測されます。

一方で、火星を飛び出したタイミングが同じでも含まれる粘土鉱物には違いが見られます。このことは、火星の水がどこにあるのか ? という研究の手がかりになります。地下に氷があって火星に隕石が衝突した際の熱で蒸発したのでは ? などさまざまな意見が交わされているところです。

生命の起源などもわかるようになるのでしょうか ?

今榮助教

そうですね、そういった研究も進められています。実際、小惑星リュウグウからはやぶさ2が持ち帰ったサンプルに、生命の起源だとされているアミノ酸が含まれていることが明らかになっています。

他にも、この隕石にはトンネル状の穴が空いているものがあり、「バイオウェザリング(※)」というバクテリアなどによる侵食跡ではないかと専門に研究する人もいます。かつては地球上に落下して発見されるまでの間に地球上の生物が残した痕跡だと言われていましたが、実は落下する瞬間が偶然目撃された直後に採取された同種類の隕石にも同じような痕跡が残っているものもあるんです。もしかして地球外に生物が…… ? という議論もあるんですよ。ワクワクするでしょう ?

※バイオウェザリングとされる組織については、熱水や酸化ガスと反応したとする別の解釈もあり、今後の課題になっている。

“46億歳”の地球で、人類の歴史はたった100万年。過去・現在から、未来を解き明かしたい。

ロマンがたくさん詰まった「火星の石」が大阪・関西万博で展示されます。どのように感じられますか。

今榮助教

今回日本館で展示されるのは世界最大級の火星隕石で、これほどのサイズの隕石を直接見ていただける機会はなかなかありません。まずは大阪・関西万博で地元の人たちをはじめ国内外のたくさんの方たちにぜひ見ていただきたいと思います。そして、そこに刻まれた膨大な時間の流れや物語に思いを馳せてもらい、隕石に秘められたロマンを感じてほしい。同時に、一人ひとりが地球の尊さやその未来を考える機会にもなればうれしいですね。

今榮助教

1956年に第1次観測隊が南極を訪れてから約70年間。北極・南極におけるさまざまな観測・研究が進められてきました。日本の観測隊はオゾンホールの発見や有史時代以前の気候の研究など、多くの成果を上げています。地球が生まれたのが46億年前で、人間が誕生してからはたった100万年。過去に何があったのか、そしてそれがどう変化して現在の環境になったのか。それを知ることで地球の未来を解明しようとしている極地研にも興味を持ってもらう機会にもなると良いですね。

最後に、隕石研究の魅力についてお教えください。

今榮助教

隕石研究はよく「4次元のジグソーパズル」に例えられます。「太陽系空間」と「長い時間」という視点から、一つの隕石からわかる知見と関連する隕石からわかる知見をうまくつなぎ合わせて隕石の“正体”を少しずつ明らかにしていくのです。まれにピースがカチッと合う瞬間に立ち会えた瞬間はとてもワクワクしますし、多くの科学者がそこにロマンを感じているのではないでしょうか。

46億年前に太陽系がどのようにして生まれたのか。そして私たちはどこから来たのか。そういった謎に近づけるのが、隕石研究の大きな魅力ですね。

世界最大級の「火星の石」や「小惑星の砂」を日本館にて公開 !

日本館には、本記事に登場した「火星の石」を実際にご覧いただけるだけでなく、この「火星の石」の欠片に触れることのできるコーナーも!もしも地球に到達しなかったら……、もしも南極以外の場所に落下していたら……、もしも南極観測隊が発見しなかったら……。そう考えると、いくつもの奇跡の連続で「火星の石」が日本館にたどり着いたと言えるでしょう。「火星の石」は生命の起源を解明する可能性を秘めた貴重なサンプルで、大阪・関西万博のテーマである「いのち」にも深く関わる展示です。

地球環境を超え、宇宙のスケールでの「循環」に思いを馳せることができる「火星の石」。その奇跡とロマンに触れ、「いのち」や「循環」に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

月刊日本館 「火星隕石が私たちにささやく、宇宙といのちのつながり」もあわせてご覧ください。

取材協力:国立極地研究所

文:おき ゆきこ