History

【日本館HISTORY -前編-】世界とつながる。世界に伝える。「万博と日本」、158年の歩み

写真:TopFoto/アフロ

日本が初めて万博に参加したのはいつだと思いますか ? ……答えは、なんと「江戸時代」 ! 1867年に開催された「第2回パリ万博」に徳川幕府・薩摩藩・佐賀藩が出展した記録が残っています。漆器、陶磁器、紙といった工芸品や浮世絵などの美術品が展示され、世界の人々が日本に興味を持つきっかけになったのです。

このパリ万博には、2024年に発行が開始された新紙幣の“顔”である渋沢栄一も派遣されていて、彼の現地での経験が日本の産業育成に大いに生かされたと言われています。実は長い歴史を持つ「万博と日本」。日本が世界に何を発信してきたのか、その歩みを振り返ります。

万博とは?

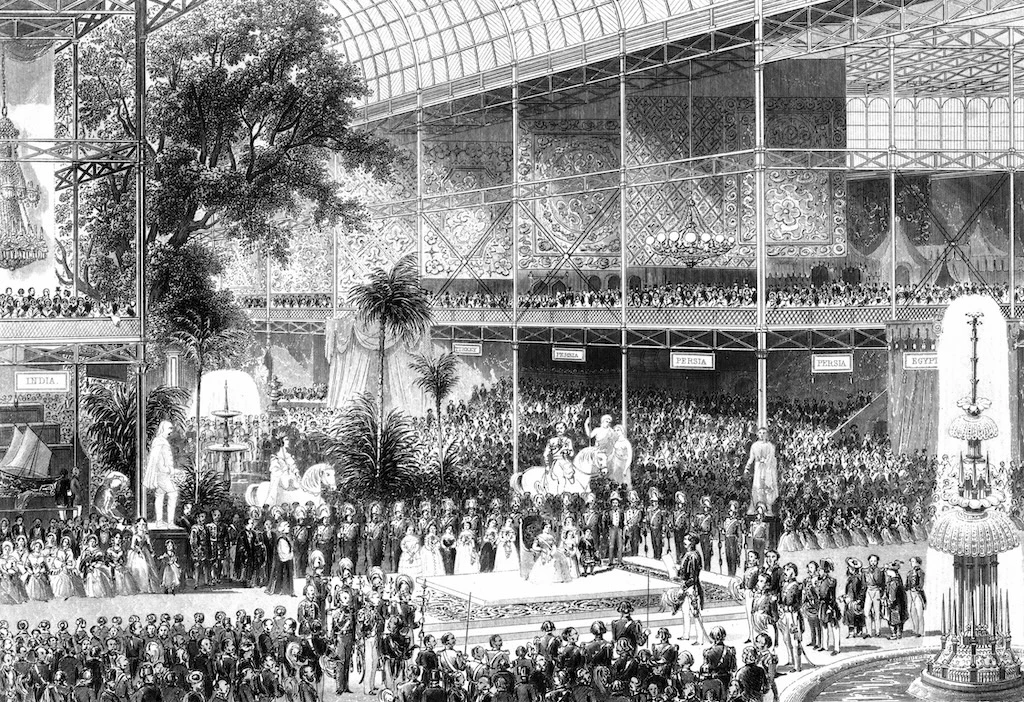

正式名称は国際博覧会。万博(万国博覧会)とも呼ばれる、複数の国の参加によって行われる催しです。もとは1798年のパリで開かれた国内博覧会がルーツと言われており、その後各国で個別に開催されるように。そして1851年に25カ国が参加して開催された「第1回ロンドン万国博覧会」が大きな話題となり、世界中の国々が一堂に会して開催されるスタイルが定着しました。

日本でも万博が開催されるように! 日本発信のワクワクする“未来”とは?

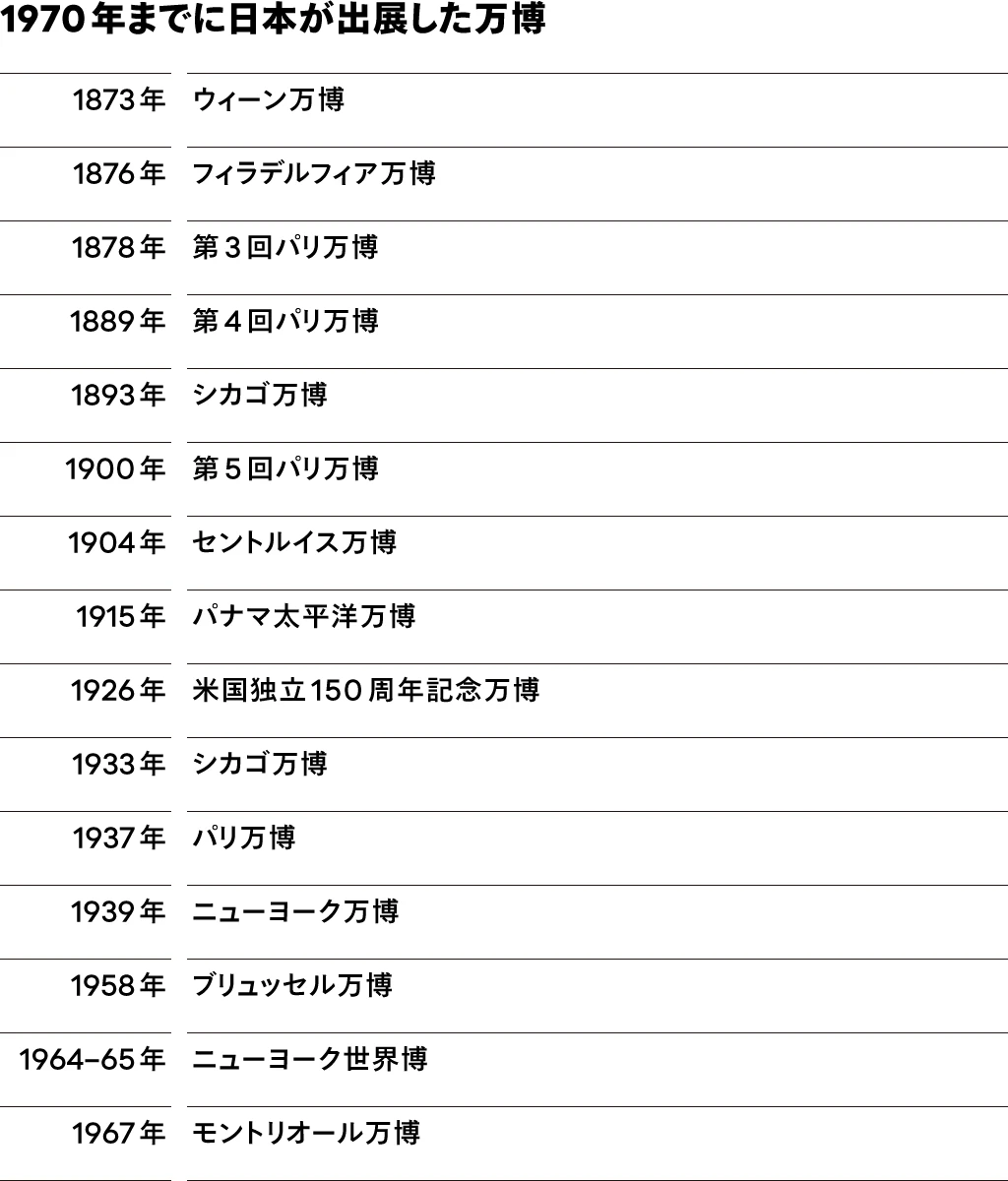

日本が公式に政府として参加したのは1873年のウィーン万博。その後も、さまざまな国で開催される万博への出展を重ね、ついに1970年にアジア初の万博開催地として日本が選ばれたのです。日本初の万国博覧会は、大阪で開催されました。

───

●コラム

大阪万博以前に計画された「幻の万博」とは ?

1970年の大阪万博の30年前、実は国内での万博開催計画があったことをご存知でしょうか。日本書紀に基づく日本建国から2600年の節目として開催が企画されたもので、1923年に発生した関東大震災からの復興を世界にアピールすることも目的とされていました。会場予定地は、東京・月島(現在の晴海)の埋立地と横浜・山下公園。総面積は160万㎡で、2025年開催の大阪・関西万博の会場面積155万㎡を上回る規模だったとか。また、メインゲートとして建設された「勝鬨橋」は、日本人の技術力を結集させた東洋一の可動橋として注目を集めました。ところが日中戦争の影響で中止になり、「幻の万博」となったのです。

───

1970年 日本万国博覧会(大阪万博)

名称:日本万国博覧会(通称:大阪万博)

テーマ:人類の進歩と調和

会場:日本・大阪府

会期:1970年3月15日〜9月13日

会場面積:330ha

海外からの参加国等:76カ国、4国際機関、1政庁(香港)、アメリカ3州、カナダ3州、アメリカ2都市、ドイツ1都市、2企業

入場者数:約6,400万人

この万博は「大阪万博」と呼ばれ、会場内には116もの展示館が建てられました。世界中から万博を訪れた人は6,421万8,770人に上り、1日に83万人が訪れた日もあったようです。ちなみに2023年の関西国際空港の年間旅客数が約2,580万人。その数字をわずか半年で大きく上回る入場者数となり、あまりの人出に入場制限を行った日もありました。期間中の迷子は4万8,139人という記録も ! 入場者数最多記録は2010年の上海国際博覧会に抜かれるまではトップを守り続けていました。

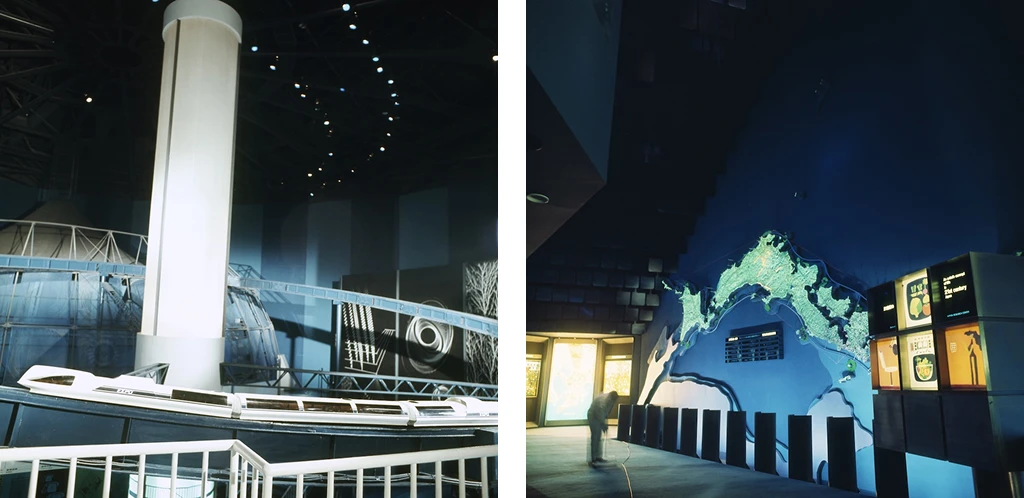

日本館は主催国にふさわしい最大級の展示館。直径58m・高さ27mの5つの円形建物が並び、空から見ると桜の花びらのように見えるデザインになっていました。「日本と日本人」をテーマに過去・現代・未来の理想を描いた大規模な展示(模型)や映像などが楽しめる、全長1.2km、2時間ほどのコースでした。

“未来”を感じさせる各国のさまざまな展示が話題になる中、日本館で話題になったものの一つが4号館で展示された「リニアモーターカー」でした。1/20の模型3両が全長約55mのレールを約10mm浮上した状態のまま、時速20kmで走行。当時はまだ東海道新幹線が東京―新大阪間の移動に4時間かかっていた時代。リニアモーターカーは東京と大阪を1時間で結ぶことを目標としていて、そのスピード感は夢の乗り物として人々の未来への期待を高めました。そのほかにも南極探検、ファイバースコープ、耐震建築などが紹介され、日本の経済成長を多くの来場者に印象づけました。これらの展示は、現代で実際に実現しているもの、実現しつつあるものばかり。万博はまさに“未来につながるタイムマシン”のような存在だったのです。

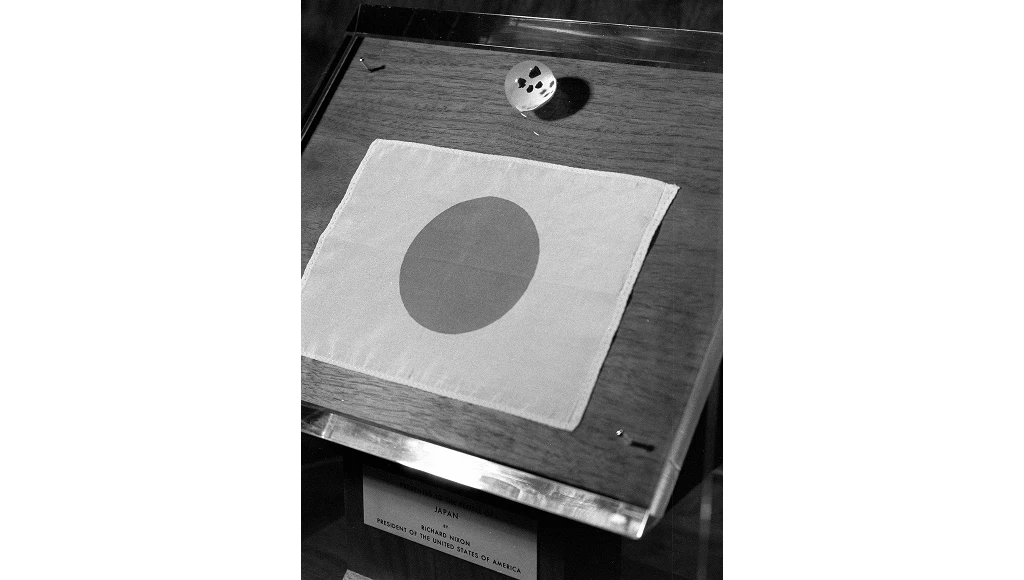

また、日本館にも「月の石」が展示されていたことをご存じでしょうか。アメリカ館で人々が列をなした月の石とは別に、4号館にはアポロ11号の採取した月の石の小片4個が展示されました。これはアメリカのニクソン大統領から当時の佐藤栄作首相に贈られたもの。アメリカ館の月の石はアポロ12号が採取したものだったので、日本館に展示された石が人類初の月面着陸時に採取した石ということになるのです。

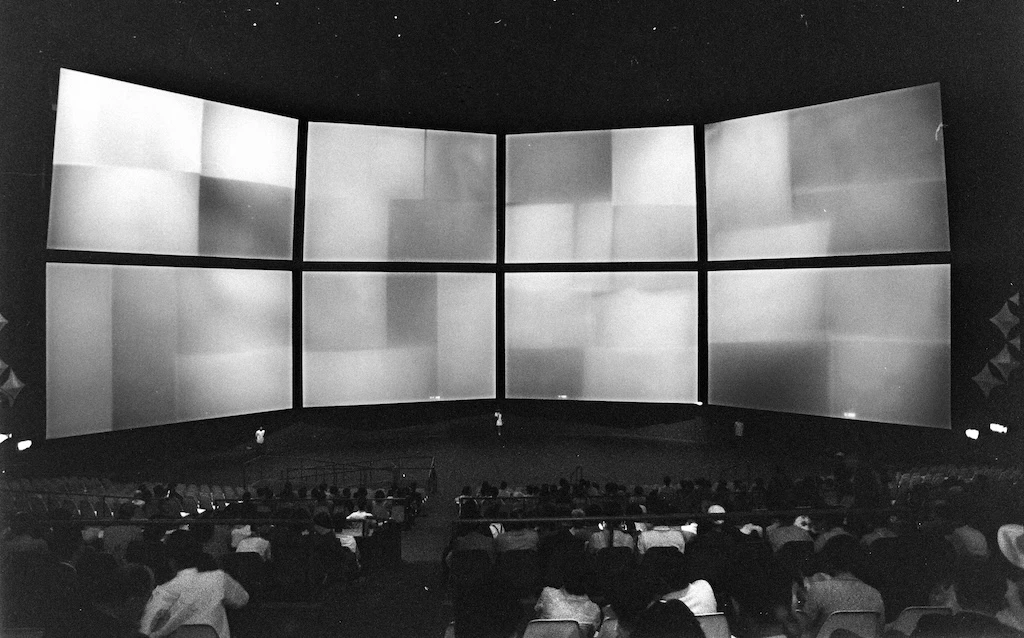

大阪万博を機に、単に「展示する」のではなく「体験する・楽しむ」ことも重視されるように。映像・造形・装置・音響照明などを複合的に使い、展示のエンターテインメント性が意識されるようになりました。日本館の5号館は大部分が映画ホールになっており、幅48m・高さ16mの巨大なスクリーンで「日本と日本人」を上映。8分割スクリーンとなっており、それらを巨大な1面として映画が作成されました。当時はまだアナログ撮影でフィルムが使われていた時代。映画作成のために8つのレンズをもったダブルフレーム8連動式カメラが開発されるなど、日本の技術力を結集させた展示となりました。

2005年 日本国際博覧会(通称:愛知万博/愛・地球博)

名称:2005年日本国際博覧会(通称:愛知万博/愛・地球博)

テーマ:自然の叡智

会場:日本・愛知県

会期:2005年3月25日〜9月25日

会場面積:長久手会場:約158ha、瀬戸会場:約15ha

海外からの参加国等:120カ国、4国際機関

入場者数:約2,205万人

これまで各国の技術や製品を披露しあう場だった万博が、社会課題の解決を目指す場に変化。愛知万博では地球全体の課題になっていた環境問題にフォーカスし、「自然の叡智」がテーマに掲げられました。

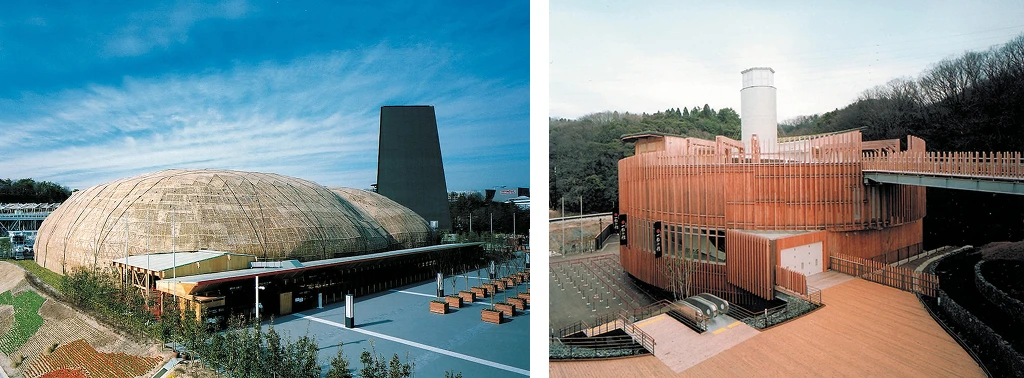

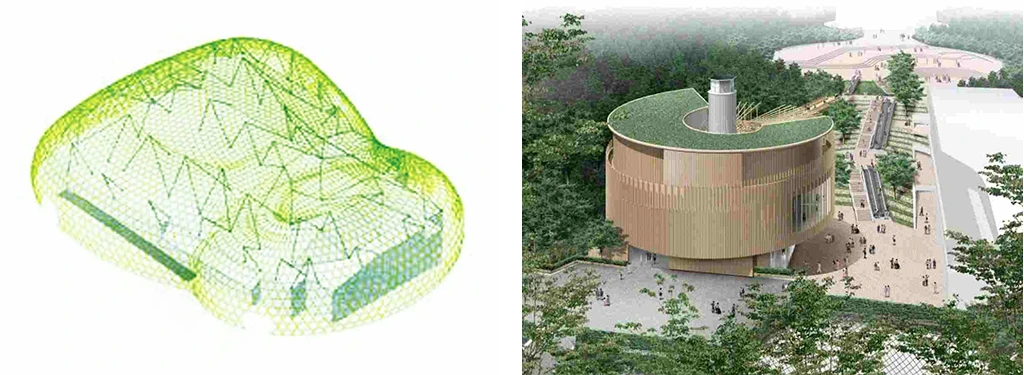

開催にあたっては自然環境との共生を重視してメイン会場が選定され、長久手会場・瀬戸会場の2つの会場に分けて開催されることになりました。日本は「つなぎ直そう。人と自然」をキーメッセージに、「長久手日本館」「瀬戸日本館」を出展。両パビリオンは当時の環境共生技術の粋を集めた、今後の環境技術と素材の実験場として考えられました。

「長久手日本館」は巨大な竹かごで包まれたようなデザインとし、すだれのように日差しを除け、風を通して涼しさをつくり出すよう考えられました。竹かごの内側にある建物壁面はコクマザサで緑化され、竹林にいるような心地よさを実現。また伝統的な「打ち水」を先端技術によって再現した光触媒鋼板屋根で屋根を冷却することで、パビリオン内の空調負荷を低減しました。資材は再生品など環境配慮型の材料・製品を積極的に活用するだけでなく、レンタルシステムやリースシステムを活用して会期終了後は資材を再利用。また館内で使われるすべての電力は会場内の太陽光やゴミなどから得られるバイオマスガス、燃料電池といった再生可能エネルギーでまかなうなど、当時としては最新の環境技術がとり入れられました。

「瀬戸日本館」は地形をなるべく変えない建築にするために4本の柱だけで建物を支え、外装パネルをクレーンで釣り上げて設置する構造に。外壁に木質パネルを使用するとともに、地中熱を利用した空調、風の塔(ソーラーチムニー)による自然換気、屋根緑化や自律応答調光ガラスの採用など、周辺の自然環境と融合しつつ省エネを実現しました。

さらに長久手・瀬戸日本館の展示と連携したコンテンツがインターネット上で見られる「サイバー日本館」を、次世代における新しいパビリオン像のモデルケースとして開設。携帯電話と携帯情報端末とを複合させた「ハイブリッド情報端末“愛・MATE”」も出展し、来場者の観覧支援や運営スタッフの業務支援に活用しました。これは当時まだ存在していなかったスマートフォンのようなもので、リアルだけでなくオンラインを活用した万博の新たな試みとして注目されました。

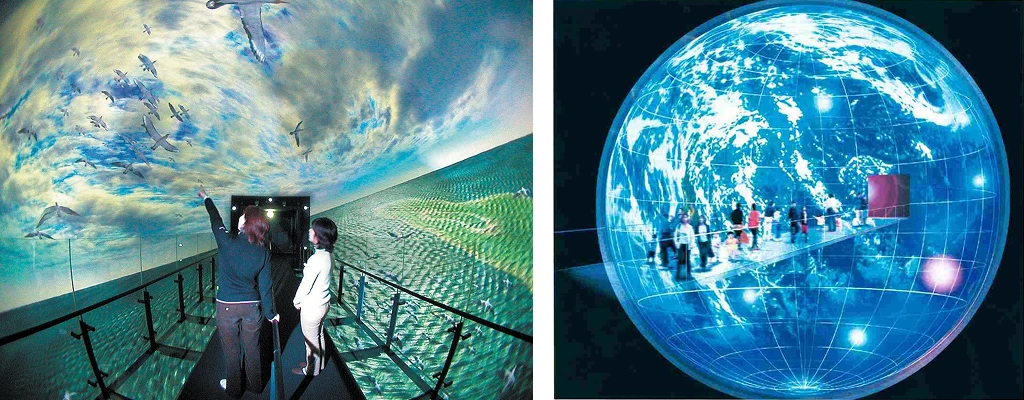

長久手日本館で話題になったのは、「地球の部屋」にある全天球型(360度)映像システム。「人類が初めて“フレームのない”映像を見る場所」として人気を集めました。大きさは地球の100万分の1の直径12.8mで、透明の橋の上から映像に映し出された地球の息吹を体全体で感じることができます。大空を舞う海鳥の群れ、珊瑚とそこに群がる小魚館、満点の星空と宇宙空間から眺める地球の姿などが美しく描かれ、地球の美しさがダイナミックに表現されました。この映像システムは東京都にある国立科学博物館に移設され、現在も当時のまま体験することができます。

また「ジオスペース」では、3D用のメガネをかけなくても立体映像が見られる裸眼立体映像が楽しめ、太陽の活動やオーロラが生まれる様子を目の当たりにすることができました。

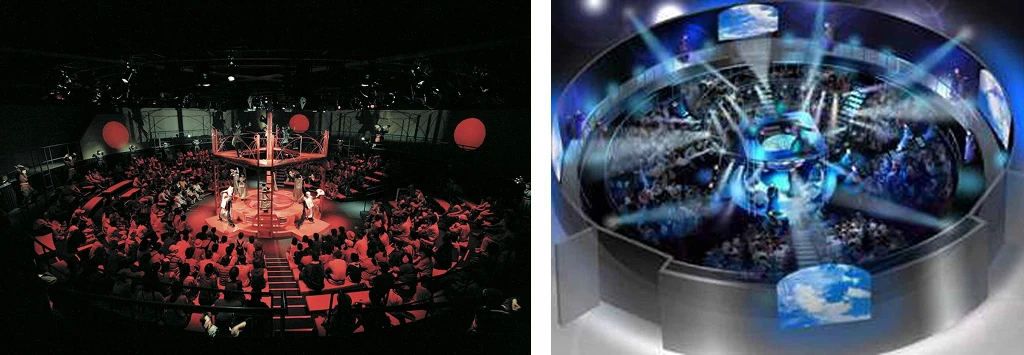

瀬戸日本館では会期中毎日、演劇を上演。円形シアターを中心に着席した観客を一般公募で選ばれた演者が取り巻くスタイルで、声を合わせる「群読」の手法でわらべ歌や掛け声が上演され会場が一体感に包まれました。万博としては例のない185日間・1日約20回の舞台公演は、多くの来場者を惹きつけました。

【ユニフォームの今昔】トレンドの移り変わり、一目瞭然!? 時代に合わせた日本館ユニフォーム

来場者を案内するアテンダントのユニフォームも、万博の見どころの一つ。その時代のトレンドを取り入れながら、テーマを表現するデザインの工夫が細部に施されています。

●1970年 大阪万博

テーマは「人類の進歩と調和」。当時の流行だったミニスカートスタイルをとり入れ、未来を感じさせるデザインに。

写真提供:大阪府

●2005年 愛知万博

テーマは「自然の叡智」。日本が大切にしてきた手作りの技を、藍色調をベースに若々しくファッショナブルに表現。デザインは企業コンペで決定しました。

写真提供:経済産業省

●2010年 上海国際博覧会

テーマは「より良い都市、より良い生活」。日中関係の象徴的存在である「トキ」をモチーフにしたデザイン。服飾系学生を対象にした公募で1,600作品の中から選ばれました。

写真提供:経済産業省

●2015年 ミラノ国際博覧会

テーマは「地球に食料を、生命にエネルギーを」。「一枚の布で構築した衣服」がコンセプトで、「布をたたむ」「ドレープを寄せる」などのテクニックを用いたデザイン。漆をイメージした赤色がキーカラーになっています。

写真提供:経済産業省

●2020年 ドバイ国際博覧会

テーマは「心をつなぎ、未来を創る」。男性用/女性用の区分をなくし多様な体を包み込むフォルム。光が当たると紋様が浮かび上がる特殊素材を採用しています。

写真提供:経済産業省

●2025年 大阪・関西万博

テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。着心地・動きやすさ・暑さ対策といった機能性に加え、「日本の美意識を纏う」をコンセプトに個性的なデザインになっています。

写真提供:経済産業省

前編のおわりに

日本館HISTORY前編でご紹介した2つの万博の日本館は、どちらも明るい未来を切り拓こうとする熱意や創意工夫にあふれ、多くの人の記憶に残るパビリオンになりました。後編では2010年の上海万博、2015年のミラノ万博、2021年のドバイ万博における日本館についてご紹介します。どうぞお楽しみに。

取材協力:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) / 公益財団法人日本ユニフォームセンター

文:おき ゆきこ